在数字经济与消费升级的双重驱动下,文化相关产业正成为全球经济格局中不可忽视的增长极。中国自2004年首次发布《文化及相关产业分类》以来,经过多次修订逐步构建起具有本土特色的产业体系,而“文化内容产业”作为近年兴起的概念,常与文化产业产生认知混淆。这种概念的模糊性不仅影响产业政策的精准制定,也制约着社会资本的有效配置。本文将通过系统辨析两者的内涵边界,解构文化产业的全景图谱,为理解文化经济生态提供全新视角。

一、产业定义与范畴的差异

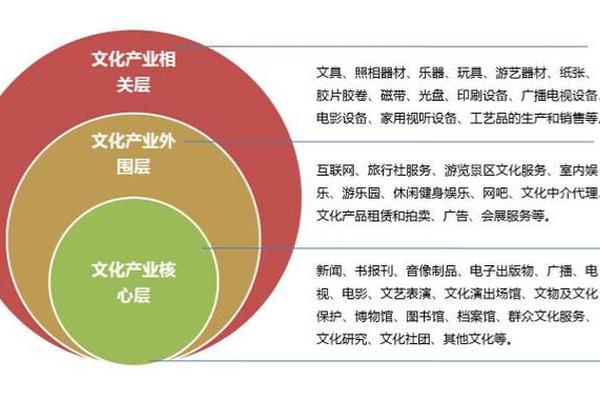

文化产业的官方定义历经三次迭代,根据国家统计局2018年标准,其涵盖范围包括文化核心领域与文化相关领域两大板块,前者涉及新闻信息、内容创作、创意设计等精神产品生产,后者包含文化装备制造、消费终端生产等物质支撑环节。这种“核心+辅助”的架构体现出文化产业兼具意识形态属性与经济属性,如故宫博物院的文化衍生品开发既属于核心领域的文化遗产活化,也依赖相关领域的印刷制造技术。

文化内容产业则聚焦于内容本身的价值创造,欧盟将其定义为“制造、开发、包装和销售信息产品及服务的产业”,强调数字技术对文化符号的转化能力。以腾讯《王者荣耀》为例,其角色设定脱胎于敦煌壁画,但通过游戏引擎、云服务等技术手段实现内容增值,这种“文化母体+数字载体”的模式正是内容产业的典型特征。日本将动漫、游戏等归入内容产业范畴,韩国则提出“文化内容产业振兴院”管理模式,显示出该产业对技术融合的高度依赖。

二者的核心差异在于:文化产业是包含完整产业链的生态系统,而内容产业更侧重文化符号的数字化再生产。如纸质出版属于传统文化产业,但电子书、有声读物则被纳入内容产业范畴,这种分类反映出内容产业对介质载体的超脱性。

二、价值创造路径的分离

在价值生成机制上,文化产业遵循“资源整合—产品生产—市场流通”的传统路径。国家统计局数据显示,2025年1-2月规模以上文化企业收入同比增长12.7%,其中文化消费终端生产贡献率达35%,印证了制造业在文化产业中的支柱地位。故宫口红的热销现象,正是传统文化资源通过设计转化、批量制造、渠道分销实现商业价值的经典案例。

文化内容产业则构建起“IP孵化—数字转化—流量变现”的新型价值链。韩国KOCCA的研究表明,优质IP在数字平台的二次创作能产生超过原始价值300%的长尾收益。B站UP主“何同学”的科技视频在YouTube单集播放量破千万,这种以个人创意为起点、通过算法分发实现全球传播的模式,打破了传统文化产业的地域限制,形成“内容即渠道”的独特优势。

这种差异在政策导向上体现得尤为明显。我国《“十四五”文化发展规划》提出建设10个国家级文化产业园区,侧重实体空间集聚;而《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》则要求2025年建成文化数据服务平台,显然更契合内容产业的虚拟化特征。

三、生产要素的构成演变

传统文化产业依赖“人力+设备+资本”的要素组合。2022年文化制造业从业人员占全行业61%,设备投资占总成本45%,这种重资产特征在印刷、演艺设备等领域尤为突出。北京798艺术区的发展历程证明,物理空间改造、专业设备引入对传统艺术产业化具有决定性作用。

文化内容产业的核心生产要素已转变为“数据+算法+知识产权”。微软亚洲研究院的研究显示,AI绘画工具Midjourney单日生成图像相当于传统画师200年的工作量,算法正在重构内容生产范式。网易云音乐的“石头计划”通过用户行为数据反向定制音乐人培养方案,这种数据驱动的生产方式彻底颠覆了传统唱片业的“制作—推广”线性流程。

知识产权形态也发生深刻变革。传统文化产业注重著作权、邻接权保护,而区块链技术的应用使得NFT数字藏品能够实现内容资产的唯一确权,腾讯幻核平台发行的敦煌NFT藏品秒级售罄,展现出新型知识产权体系的商业潜力。

四、政策导向与市场反应的张力

文化产业政策具有明显的公共服务导向。《文化及相关产业分类》将博物馆、图书馆等公共文化机构纳入统计范围,2023年中央财政文化支出增长8.2%,其中70%用于基层文化设施建设。这种政策设计体现了文化产业承担着满足人民基本文化需求的社会责任。

文化内容产业则更多受市场机制调节。Steam平台数据显示,中国独立游戏开发者数量5年增长470%,但仅3%作品能实现盈利,这种高风险高回报的特征促使内容产业形成“平台补贴+用户付费”的生存模式。快手推出的“光合计划”投入百亿流量扶持创作者,实质是通过市场手段解决内容生产的可持续性问题。

二者的政策工具存在显著差异:文化产业多采用税收优惠、用地保障等传统手段,如横店影视城享受的特殊土地政策;而内容产业依赖数据开放、算力支持等新型基础设施,杭州国家动漫基地提供的渲染云服务降低企业成本40%。

五、产业融合的实践分野

在产业融合维度,文化产业更强调“文化+”模式。文旅部认定的60个国家级文旅融合示范区,多数通过“非遗+旅游”“文物+研学”等路径实现价值增值,如洛阳推出的《唐宫夜宴》实景演出带动周边消费增长15亿元。这种融合注重文化资源的物理载体创新。

文化内容产业则呈现“+文化”特征。华为鸿蒙系统内置的敦煌主题UI下载量突破2亿次,小米联名故宫推出的智能音箱月销超10万台,显示出科技企业正通过文化IP赋能硬件产品。这种反向融合打破传统文化依附于实体产品的局限,使文化符号成为提升科技产品溢价能力的核心要素。

新兴业态的培育路径同样分化。传统文化产业数字化转型多采用“线下线上并行”策略,如故宫的VR展览同步开放实体参观;而纯数字内容产品如《原神》游戏,其3.0版本全球同步更新时差仅2小时,创造出无国界的文化消费场景。

通过对文化产业与文化内容产业的系统辨析,可以清晰看到:前者是涵盖物质生产与精神创造的复合系统,后者则是数字时代催生的文化价值转化新形态。在实践层面,二者既存在产业链互补关系,又在生产要素、政策工具等方面形成竞争张力。建议未来研究重点关注三方面:一是建立动态统计监测体系,解决产业边界模糊导致的核算难题;二是探索“双循环”格局下的产业协同机制,如文化装备制造业如何支撑内容产业的技术迭代;三是加强数字研究,平衡内容产业的商业价值与文化安全。只有精准把握两类产业的本质差异与发展规律,才能更好释放文化经济的复合动能。