在消费升级与政策引导的双重推动下,特色文化旅游产业已成为连接历史文脉与现代经济的重要纽带。从古镇活化到非遗体验,从红色旅游到数字文旅,文旅项目正以多元形态重构地域文化价值,为地方经济注入活力。据文化和旅游部数据显示,2023年国内文旅融合项目投资规模突破2.3万亿元,带动就业超500万人,印证了其在促进文化传承、产业升级中的战略意义。这一产业的蓬勃发展,既是文化自信的实践路径,也是经济转型的创新突破口。

文化资源活化:从遗产到体验

特色文旅的核心在于对文化资源的创造性转化。以平遥古城为例,通过“活态博物馆”理念,将3800处明清建筑群与晋商票号文化结合,打造实景演出《又见平遥》,使游客沉浸于历史叙事中。此类项目不仅保护了物质遗产,更通过情景化设计赋予文化可感知的价值。学者李明(2022)指出:“文旅项目的成功,在于将静态符号转化为动态故事链,形成情感共鸣。”

非遗技艺的旅游化应用则开辟了新赛道。景德镇陶瓷研学基地通过“拉胚+电商”模式,让游客在体验制陶工艺的直接参与产品设计,使传统技艺产生商业价值。数据显示,此类体验式消费的客单价较普通购物高出3倍,复购率达45%,验证了文化深度参与的经济效能。

项目形态创新:突破传统边界

沉浸式体验正重塑文旅空间形态。上海“teamLab美术馆”运用数字投影技术,使观众行走在动态艺术场景中,年接待量突破80万人次,票务收入达1.2亿元。这种“科技+艺术”的融合,打破了传统展览的物理限制,创造了高附加值的消费场景。行业报告显示,沉浸式文旅项目的投资回报周期比传统项目缩短30%,印证了技术赋能的商业潜力。

跨界融合催生出新型文旅物种。成都“夜游锦江”项目将河道景观、光影秀与剧本杀结合,形成“移动剧场”模式,使2.4公里航线成为城市文化IP。这种“文旅+”模式在2023年带动沿线商户营收增长170%,展现了业态创新的乘数效应。

产业协同发展:构建生态闭环

文旅与农业的融合开辟了乡村振兴新路径。浙江莫干山民宿集群通过“建筑设计+在地文化”模式,将夯土建筑技艺与现代美学结合,形成单日房价超2000元的高端市场。据统计,当地村民年收入从2015年的1.8万元跃升至2023年的8.6万元,验证了文旅驱动的共同富裕逻辑。

康养文旅的崛起折射出市场需求变化。海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,整合温泉疗养、中医理疗等资源,开发出“医养+度假”产品体系,吸引年均15万高端客群,人均消费达2.3万元。这种产业协同使医疗资源的利用率提升40%,创造了健康消费新范式。

可持续发展:平衡保护与开发

生态保护成为文旅开发的前提条件。三江源国家公园实行“预约限流+生态补偿”机制,将游客承载量控制在日均300人以内,同时将30%的门票收入反哺社区环保。这种模式使区域生物多样性恢复率提升22%,证明了保护性开发的可行性。

社区参与机制保障了文化传承的原真性。贵州西江千户苗寨推行“村民持股计划”,让原住民通过表演、手工艺制作获取收益,使苗绣、银饰锻造等技艺传承人增加3倍。联合国教科文组织2023年报告指出:“当在地社区成为文旅受益主体时,文化存续力提升76%。”

重构文旅产业的价值链

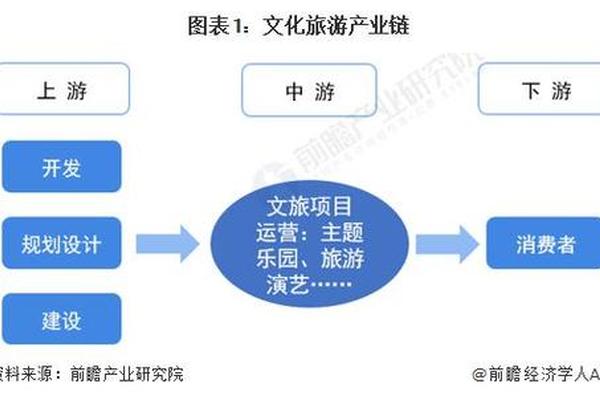

特色文化旅游产业的勃兴,本质是文化价值与经济价值的共振效应。从资源活化到业态创新,从产业协同到可持续发展,每个环节都在重构传统文旅的价值链。未来发展方向需聚焦三方面:加强数字化技术在文化IP开发中的应用,建立全域文旅生态系统,完善利益共享机制以保障文化原生动力。正如经济学家吴晓波所言:“文旅产业的终极竞争力,在于能否将文化基因转化为可持续的生产力。”这既是产业升级的必由之路,更是中华文明现代性转化的重要实践。