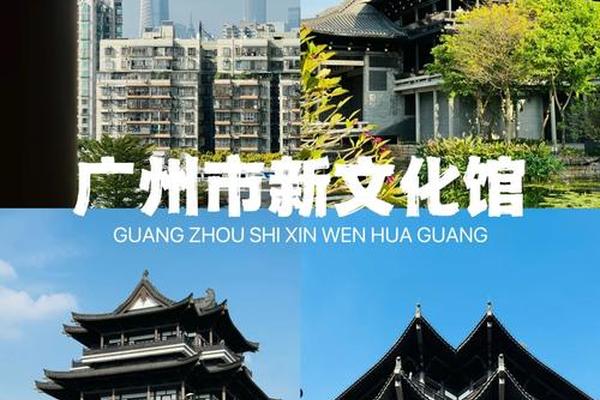

在珠江之畔的海珠湖畔,一座融合汉唐气象与岭南柔情的建筑群落巍然矗立——广州市文化馆新馆,以其5.4万平方米的建筑面积和“十里红云一湾水,八桥画舫十六亭”的设计理念,成为新时代广府文化的象征性载体。这座全国最大的文化馆,不仅承载着从1956年50平方米群艺馆到如今恢弘园林的67年发展史,更通过非遗展示、公共教育、艺术展演等多元功能,构建起传统与现代交织的文化生态。而广府文化本身,作为岭南文明的核心分支,正以文化馆为枢纽,经历着传承与创新并行的深刻变革。

二、基础设施:从空间扩容到功能跃升

广州市文化馆新馆的营建,标志着广府文化基础设施的跨越式发展。其设计以“堆山理水”的园林思维,将公共文化中心、翰墨园、曲艺园等主题园区串联成“园中园”格局,形成沉浸式文化体验空间。截至2025年,该馆单日接待量突破万人次,通过分时段预约制度实现年均服务超300万人次。这种空间重构不仅体现在物理维度——如曲艺园内粤剧展演与数字投影技术的结合,更延伸至服务能级:通过总分馆体系联动全市15个直属分馆,形成覆盖200余个社区的文化服务网络。

在功能迭代层面,文化馆突破传统展陈模式。以广绣园为例,其采用“非遗+XR”技术重现十三行时期的商贸场景,使观众可通过虚拟现实穿戴设备体验广绣技艺的百年流变。这种数字化升级与《广州市公共文化服务实施标准》中“文旅融合公共服务机构”的建设目标深度契合,推动文化场馆从静态展示向动态交互转型。

三、非遗传承:活态保护的系统实践

广府文化的存续危机在音乐领域尤为凸显。研究显示,粤剧、咸水歌等传统曲艺面临传承人老龄化问题,60岁以上非遗传承人占比达78%,而青年群体因方言能力弱化导致传承断层。对此,文化馆创新“非遗在校园”模式,如广州市第七中学实验学校设立广东音乐传承基地,年均培养青少年传承者超500人。同时通过“宋韵雅集”等市集活动,将饼印雕刻、铜活字印刷等技艺转化为文创产品,实现非遗生产性保护。

数字化保护工程取得突破性进展。2025年启动的“广府音乐文化数字档案馆”项目,运用AI技术对2.3万小时传统曲目进行声纹修复,建立涵盖乐谱、唱腔、器乐演奏的多模态数据库。这种技术赋能使《雨打芭蕉》等经典曲目在星湖音乐会上焕发新声,单场网络直播观看量突破百万。

四、文化认同:从地域符号到情感共鸣

文化馆通过场景再造重塑集体记忆。春节期间的“万人汤圆茶果宴”活动,将饮食非遗与节庆仪式结合,单次活动吸引3.6万人次参与,形成“一口岭南味,满溢广府情”的情感联结。这种文化认同的建构还体现在空间叙事中:庐江书院修复工程采用“修旧如旧”原则,将药洲遗址与书院街联动开发,使千年书院化身为可触摸的历史教科书。

国际传播维度同样成效显著。作为“粤港澳大湾区文化新高地”,文化馆策划的“广府文化海外巡展”已走进12个国家,通过3D打印技术复刻陈家祠砖雕,配合全息投影演绎醒狮文化,在伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆创下单日1.2万参观纪录。

五、挑战与前瞻:可持续发展路径探索

当前发展仍存在多重掣肘:其一,文化消费转化率不足,2025年广府文创产品产值仅占全市文旅收入的3.7%;其二,专业人才储备缺口达2.3万人,尤其在数字化保护领域。对此,可借鉴“羊城八景”评选机制,通过全球征稿、市民投票等方式激发参与热情,将文化馆打造为评选活动核心载体。

未来需着力构建三大体系:一是建立“产学研用”协同创新平台,推动广府建筑营造技艺等申报世界非物质文化遗产;二是完善文化经济生态圈,探索非遗IP授权、数字藏品发行等新模式;三是深化湾区文化共同体建设,依托港澳国际窗口构建文化出海矩阵。

在守正创新中书写新章

广州市文化馆新馆的崛起,印证了广府文化从“抢救性保护”到“创新性发展”的范式转变。这座融合传统营建智慧与现代科技的文化综合体,既是千年文脉的当代注解,更是面向未来的创新实验室。当汉唐风格的飞檐与AR导览系统在园林中相映成趣,广府文化正以其独有的包容性与创造力,在守护文化根脉与拥抱时代浪潮之间,走出一条独具岭南特色的文化复兴之路。