当"kowtow"(叩头)成为牛津词典的正式词条,当"Confucius"(孔子)成为西方哲学课程的核心议题,这些承载着中华文明基因的英语词汇,早已突破语言符号的桎梏,化作跨文化传播的使者。在全球化语境下,传统文化英语词汇构建起独特的语义场域,既折射出文化深层结构,又承担着价值传递的使命。这种语言现象不仅见证着文明对话的历史轨迹,更在当代呈现出多维度的文化张力。

岁时节庆:仪式符号的语义重构

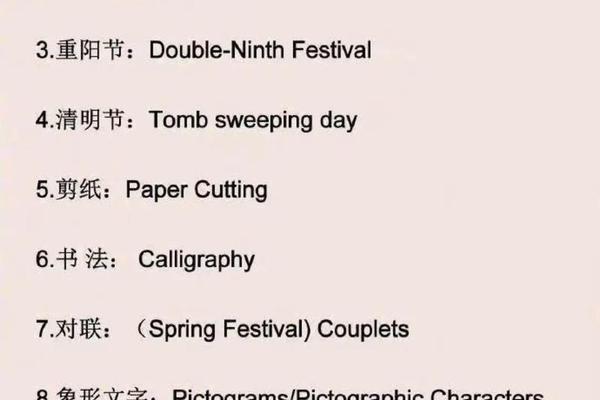

传统节日词汇构成文化传播的微观标本。"Spring Festival"(春节)作为联合国教科文组织认证的人类非物质文化遗产,其相关词汇体系形成完整的语义网络:从"family reunion dinner"(年夜饭)的内涵,到"red envelope"(压岁钱)的祝福机制,再到"lion dance"(舞狮)的民俗意象,每个词汇都是文化密码的载体。语言学家Culpeper指出,节日词汇的翻译往往经历"语义增殖"过程,如"Mid-Autumn Festival"(中秋节)在西方语境中衍生出"mooncake diplomacy"(月饼外交)等新概念。

民俗活动词汇则展现着文化认知的深层结构。"Shadow puppet"(皮影戏)的英译既保留物质形态特征,又暗示光影哲学;"stilt walk"(踩高跷)通过动作描摹传递民间智慧。这些词汇在跨文化传播中形成"认知桥梁",如剑桥大学汉学系研究发现,"dragon boat race"(龙舟竞渡)的译介使西方受众理解集体主义与自然崇拜的文化内核。

艺术哲学:审美范式的语言转码

传统艺术术语构建起独特的审美话语体系。"Ink and wash painting"(水墨画)超越单纯技法描述,蕴含"虚实相生"的哲学思维;"cloisonné"(景泰蓝)的音译保留工艺的地域特征,其词源可追溯至法语对北京官话的转写,见证工艺美术的丝路传播史。大英博物馆的展品说明中,"jade carving"(玉雕)常与"spiritual purity"(精神纯洁)并置,体现物质载体向精神象征的语义跃迁。

哲学概念词汇则面临更大的转译挑战。"The Way of Medium"(中庸之道)的译介历程颇具典型性:从理雅各的"doctrine of the mean"到安乐哲的"focusing the familiar",不同译法反映着诠释视角的演变。哈佛燕京学社的研究表明,"filial piety"(孝道)在西方体系中被重构为"intergenerational responsibility"(代际责任),这种语义嬗变既造成内涵损耗,也创造新的对话空间。

语言接触:词汇结构的文化基因

借词现象印证文化影响力的消长。"Kungfu"(功夫)通过李小龙电影完成从方言俚语到全球流行语的蜕变,其词源可追溯至19世纪粤籍劳工的海外迁徙。与之形成对比,"yamen"(衙门)作为殖民时期的行政词汇,现今多用于历史语境,这种语义场域的变迁映射着权力关系的转换。牛津英语词典收录的1500个汉语借词中,72%产生于改革开放后,印证着当代中国的文化辐射力。

构词法则揭示思维方式的差异。"Eight-treasure rice pudding"(八宝饭)的修饰结构体现具象思维,而"阴阳"译为"yin-yang"保留本体论色彩,这种直译策略形成文化专属的"语义特区"。比较语言学研究表明,汉语文化词汇的英语转译中,53%采用解释性翻译,37%使用音译,10%创造新词,这种比例分布反映着文化可译性的限度。

文明对话:词汇嬗变的当代启示

在数字文明时代,传统文化词汇面临新的演化机遇。故宫博物院将"Forbidden City"(紫禁城)与VR技术结合,使建筑术语转化为沉浸式体验;TikTok上"Hanfu"(汉服)话题获得34亿次浏览,服饰词汇成为文化认同的标签。这些现象印证着Appadurai"媒介景观"理论,即数字媒介重塑文化词汇的传播模态。

跨文化传播中的语义协商更显迫切。当"Tao Te Ching"(道德经)在Goodreads收获4.2分的高评,当"Zen"(禅)成为硅谷管理学的热词,传统文化词汇正在经历创造性的误读与重构。语言学家Crystal建议建立"动态对译库",通过语境标注减少文化折扣,这种机制对"气功"(Qigong)等概念的解释尤为重要。

站在文明互鉴的历史维度,传统文化英语词汇早已超越工具理性的范畴。它们如同文化基因的双螺旋,在保持本真性与适应异质性的张力中持续进化。未来的研究应关注人工智能时代的语义再生产机制,以及非英语语境中的二次传播现象。唯有深入解析这些"语言化石"的文化地层,才能真正实现费孝通所言"各美其美,美美与共"的文明图景。