汉字作为世界上唯一延续至今的表意文字体系,其诞生与演变深刻反映了中华文明的思维特质。甲骨文的发现证实,汉字最早脱胎于对自然物象的摹画,如“日”“月”“山”“水”等字通过线条勾勒事物轮廓,体现了“近取诸身,远取诸物”的造字逻辑。许慎在《说文解字》中提出的“六书”理论,系统归纳了象形、指事、会意等造字方法,例如“休”从“人”倚“木”,以会意传达“休息”之意,而“本”“末”则通过指事符号标注树木的根与梢,形成抽象概念的表达。

考古证据显示,商周时期的青铜器铭文(金文)进一步规范了汉字结构,如“马”“牛”等动物类字形逐渐从具象图案转向符号化线条,这一过程不仅体现书写工具的进化,更映射出先民对世界的分类与认知深化。现代学者张素凤指出,古文字中隐含的创造智慧——如通过观察、抽象、联想等思维活动构形——为语文教育提供了创新性思维训练素材。这些构形规律在PPT课件中常以动态图示呈现,使学习者直观感受汉字从图画到符号的抽象化历程。

二、《说文解字》的学术体系建构

东汉许慎所著《说文解字》是中国首部系统性解析汉字形、音、义的典籍,其以540个部首统摄9353个篆文,构建了“凡某之属皆从某”的归类逻辑。清代学者段玉裁在《说文解字注》中强调“形、音、义三者互求”,例如“江”“河”从“水”部,揭示其与水流的内在关联,而“皿”部字群则统一指向容器功能。这种以部首为纲的体系化解析,不仅成为后世文字学研究范本,更为汉字教学提供了结构化认知框架。

当代学者对《说文》的批判性重构凸显其现代价值。如默公在《说文解字教本》中删减死文字、合并关联字头,按“人体、器用、天地”等六类重新编排,使汉字体系与客观世界形成映射。这种分类法在PPT课件中常以思维导图形式展示,帮助学生建立汉字与文化、自然的多维关联。清代“四大家”对假借、转注的辨析(如朱骏声以“声训”贯通字义演变),以及现代利用甲骨文校勘《说文》的实践,均为课件内容提供了跨时代的学术支撑。

三、汉字构形与古代社会文化

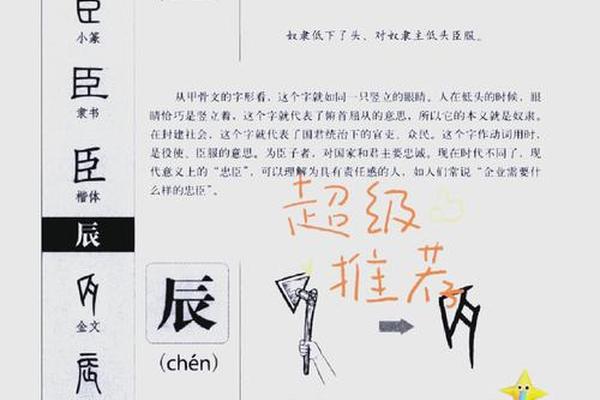

汉字作为文化载体,其构形深度嵌入古代社会生活的肌理。从“宀”(房屋)、“穴”(洞穴)等字可见黄河流域穴居与长江流域巢居的居住差异;而“车”“舟”的多样写法则映射商周交通技术的演进。饮食文化方面,“鬲”“鼎”等炊具字形记录烹饪方式,“即”(人就食)与“既”(食毕)通过人形与食器的相对位置刻画宴饮礼仪,生动还原了“饔飧制”下的生活图景。

汉字还承载着先民的精神信仰。如“祭”字甲骨文象手持肉献于神台,“社”从“示”(神主)与“土”,体现土地崇拜;而“姓”从“女”旁,暗示母系氏族的社会结构。学者通过PPT课件中的字形演变动画,揭示此类文字背后巫史传统、生殖崇拜等文化密码。张素凤曾以“帝”字为例,解析其甲骨文像束茅缩酒之形,引申为祭祀对象,最终成为帝王代称,这一过程恰是“神圣性向世俗权力转移”的缩影。

四、汉字文化在现代教育中的传承

汉字教学亟需从机械识记转向文化浸润。当前PPT课件设计注重融合六书理论与多媒体技术:象形字以AR复原实物场景,会意字通过拼图游戏拆解部件,形声字则用色彩区分形旁与声旁。例如“寒”字课件可展示古人以草褥御寒的睡姿,结合小篆字形解析“宀”“人”“草”“冰”的构形逻辑,使学生在视觉互动中理解字义。

国际中文教育中,汉字文化课件的跨文化阐释功能日益显著。孔子学院开发的“汉字思维”系列课件,将“仁”(二人为仁)与“和”(禾谷入口)等字拆解为图示,帮助学习者透过字形理解儒家价值观。基于《说文》研究的书法教学模块,通过动态演示笔顺与结构平衡原则(如“永字八法”),使练字过程成为美学体验与文化认同的双重建构。

五、未来研究与应用方向

汉字文化的数字化重构是重要趋势。如利用AI技术模拟甲骨文刻写过程,或建立汉字形义关联数据库,可实现《说文》体系的动态检索与可视化呈现。跨学科研究需加强:文字学与认知科学结合,可探究汉字构形对脑神经激活模式的影响;与考古学联动,则能通过新出土简帛文献校补《说文》释例。

教育实践层面,建议开发分级制汉字文化课件:初级侧重象形字的故事性(如“日”“月”神话),中级引入会意字的逻辑推演(如“武”“信”的隐喻),高级则探讨假借、转注中的语言学规律。需警惕技术对文化深度的消解——课件设计应避免过度娱乐化,始终以学术严谨性守护汉字的文化基因。