茶,这片承载着东方智慧的绿叶,穿越千年时光,在沸腾的水中舒展成一部流动的文明史。从神农尝百草的传说,到陆羽《茶经》的系统论述,茶文化始终以独特的姿态渗透在中国人的精神世界。它不仅是解渴的饮品,更是一面映照民族性格的明镜,一套规范人际交往的礼仪法典,一座连接天地万物的精神桥梁。在茶烟袅袅中,我们得以窥见中华文明特有的生命哲学与处世智慧。

历史长河中的茶香脉络

唐代煎茶法的兴起,标志着茶文化从药用、食用向品饮艺术的飞跃。陆羽在《茶经》中构建的茶道体系,首次将制茶、煮茶、饮茶的技艺升华为文化仪式。宋代点茶技艺的登峰造极,在宋徽宗《大观茶论》的记载中可见一斑,茶百戏的兴盛将茶汤变成文人雅士挥洒才情的画布。明代散茶冲泡法的普及,使饮茶方式趋向简约,却催生出紫砂壶艺的巅峰发展。每个时代的饮茶方式都折射着特定的社会风貌,正如考古学家孙机所言:"茶具的演变史,就是一部缩写的中国物质文明史。

在敦煌莫高窟的唐代壁画中,侍女手持长柄茶匙分茶的场景栩栩如生;宋代墓葬出土的曜变天目茶碗,釉色变幻如宇宙星辰;明清文人书房必备的竹茶炉、锡茶罐,这些物质遗存无声地诉说着茶文化的辉煌历程。英国学者麦克法兰在《绿色黄金》中惊叹:"中国茶文化的精密复杂程度,堪比欧洲的葡萄酒文化体系。

礼仪规范中的处世哲学

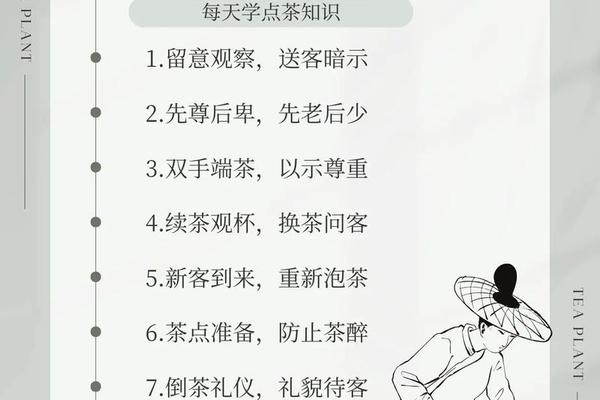

传统茶礼讲究"三才碗"的天地人和谐:盖为天、托为地、碗身喻人,这种器物设计暗含天人合一的哲学理念。在潮汕工夫茶中,三个茶杯构成的"品"字结构,既体现平等共享的待客之道,又暗合《道德经》"三生万物"的宇宙观。日本茶道大师千利休"和敬清寂"的理念,实则源自宋代禅院茶礼的"正清和雅"四规。

现代茶艺师林治提出"茶席六要素"理论,强调环境、茶器、用水、冲泡、品饮、心境的整体和谐。在闽南地区传承的"新娘茶"习俗中,新妇需连续敬茶三十六杯,这个数字既暗合周天之数,又考验着新人的耐心与礼节修养。这些看似繁琐的仪轨,实则是将道德教化融入日常生活的重要载体。

品饮过程中的精神修行

苏轼在《试院煎茶》诗中写道:"且学公家作茗饮,砖炉石铫行相随",道出了文人借茶修心的传统。明代茶人许次纾在《茶疏》中强调:"饮茶以客少为贵,众则喧,喧则雅趣乏矣",这种追求清寂的品茶境界,与道家"致虚极,守静笃"的修炼思想不谋而合。现代心理学研究证实,茶道中的专注仪式能有效降低焦虑水平,这与正念疗法的原理异曲同工。

在禅宗典籍《碧岩录》中,赵州和尚"吃茶去"的公案,将饮茶提升为明心见性的修行法门。茶汤中蕴含的"苦尽甘来"滋味,成为感悟人生况味的最佳媒介。台湾茶人解致璋指出:"品茶时的呼吸吐纳,本质上是与自然能量交换的微型生态系统。"这种认知将简单的饮茶行为升华为天人感应的精神实践。

当代社会的文化基因

2019年联合国粮农组织将"中国传统茶技艺"列入人类非遗名录,标志着茶文化的普世价值获得国际认同。在上海进博会上,智能茶艺机器人能精准复制非遗传承人的冲泡手法,这种传统与现代的碰撞为茶文化注入新的活力。医学研究表明,茶多酚的抗癌功效、茶氨酸的镇静作用,使古老的饮茶习惯具备了现代科学注解。

在粤港澳大湾区,青年茶人创造的"新式调饮茶"突破传统边界,用凤凰单丛调配鸡尾酒,以普洱茶制作冰淇淋。这种创新不是对传统的背离,而是文化基因在新时代的自然突变。生态茶园建设、茶叶碳足迹认证等新概念的出现,使茶文化成为可持续发展的重要实践领域。

当都市白领在玻璃幕墙间摆开旅行茶具,当外国友人在茶艺体验馆学习宋代七汤点茶法,这些场景印证着茶文化强大的适应性与生命力。它既是守护传统的文化锚点,也是启迪创新的灵感源泉。未来茶文化研究应当注重跨学科整合,在生物科技、数字人文、文化传播等领域开辟新径,让这缕穿越千年的茶香,继续滋养人类文明的精神家园。