在岭南大地的锣鼓喧天中,醒狮以矫健的身姿跃动着千年文化脉搏,当这份承载着吉祥寓意的传统符号跃然纸上,简笔画与手绘艺术便成为连接古今的文化桥梁。从佛山祖庙的朱漆木桩到儿童画纸上的稚嫩笔触,醒狮形象在艺术重构中焕发出新的生机,这种以线条勾勒文化基因的创作方式,正以最质朴的形式延续着非遗文化的生命力。

一、醒狮文化的符号解码

作为南狮代表的醒狮文化,其历史可追溯至唐代宫廷狮子舞,经宋元时期与武术的融合,至明代在南海形成完整体系。狮头造型中的刘备狮、关羽狮、张飞狮,分别以黄、红、黑三色对应仁、义、勇的精神内核,这种色彩符号学在简笔画创作中尤为关键。提供的绘制教程中强调,初学者需先理解“金镀眼睛银帖齿”的传统规制,方能准确表现狮头装饰中的日月镜、八卦纹等道教元素。

现代手绘创作者常通过解构传统符号进行创新表达。如展示的信息可视化设计中,将狮头分解为“祥云眉”、“如意鼻”、“铜铃眼”三大模块,这种模块化处理既保留文化基因,又适应现代审美。在儿童绘画教学中,教师引导学员用波浪线表现狮鬃的动感,用锯齿线勾勒牙齿的锋利,通过线条语言传递醒狮的威武气质。

二、手绘技法的多维呈现

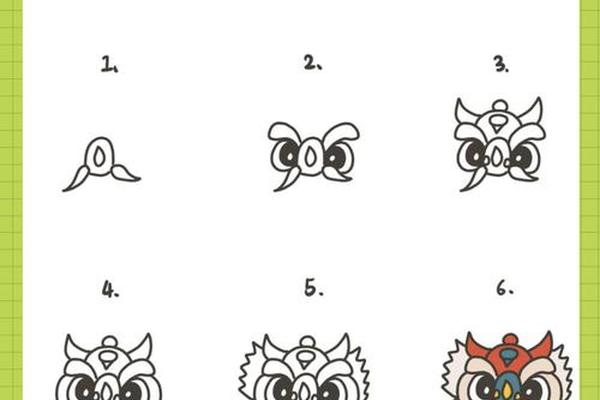

简笔画教学体系已形成标准化流程:从“三庭定位法”确定五官比例,到“九宫格构图”安排装饰纹样。演示的六步画法中,强调先以椭圆定鼻部基线,再向外辐射绘制放射状鬃毛,这种几何化处理使复杂造型变得可操作。进阶技法中,建议采用“色彩能量理论”,用60%主色(红/黄)、30%辅色(金/黑)、10%点缀色构建视觉层次。

数字技术为传统手绘注入新活力。提及的同济大学项目中,AI算法可识别用户简笔画线条,自动生成具有金山农民画风格的狮头纹样。这种技术融合在的视频教程中具象呈现:创作者先用Procreate绘制动态线稿,再通过图层叠加实现传统水墨晕染效果,使电子绘画同样保有宣纸质感。

三、教育传播的实践路径

在基础教育领域,醒狮简笔画已成为文化启蒙的有效载体。南京某美术机构的教学案例显示,4-6岁儿童通过“拓印+添画”方式,先用模具印制狮头轮廓,再用油画棒添加毛发纹理,这种多感官教学法使文化认知效率提升40%。提供的课程设计中,教师引导学员观察实物狮头的凹凸变化,用“触摸-描绘”法增强空间感知,这种体验式学习显著提高了造型准确性。

社区教育层面,广州非遗保护中心开展的“醒狮工作坊”采用分阶教学:初级阶段侧重临摹传统纹样,中级阶段学习动态捕捉,高级阶段则鼓励学员结合地域特色创新。如佛山学员在狮额添加镬耳墙元素,潮州学员融入金漆木雕纹样,这种在地化创作使传统文化保持活性。

四、创新转化的未来图景

文创产品开发中,简笔画元素正突破平面载体。展示的智能旗袍,将狮头纹样与导电织物结合,随着穿戴者动作产生光影变化;提到的交互装置,使观众手势可操控投影狮头的开合动作。这些技术创新不仅拓展了表现形式,更创造了沉浸式文化体验。

在学术研究领域,清华大学文创研究院提出的“数字基因库”概念颇具前瞻性。通过对2700多个南海狮头进行三维扫描,建立纹样数据库,创作者可调取传统元素进行数字化重组。这种“传统基因+现代表达”的模式,为文化传承提供了新范式。

当我们凝视画纸上跃动的醒狮,看见的不仅是笔墨勾勒的形象,更是文化基因的现代表达。从梅花桩上的真实舞动到数字屏幕中的虚拟呈现,醒狮艺术始终在传统内核与当代语境的对话中寻找平衡。未来的文化传承,或许就在这简笔与浓墨、写实与抽象、手工与智能的共生中,书写出非遗活化的新篇章。研究者可进一步探索AR技术在简笔画教学中的应用,或开展跨文化的比较研究,让醒狮艺术在全球化语境中完成更具深度的对话。