在全球化浪潮与多元文化交融的今天,少数民族文化的数字化传播成为传承与创新的重要载体。壮族与苗族作为中国南方最具代表性的少数民族,其独特的文化基因通过PPT课件这一现代教育工具焕发出新的生命力。免费开放的壮族文化PPT课件如《壮族三月三说课课件》《壮族语言文字解析》等,以动态图表还原铜鼓纹样,用虚拟现实技术再现“歌圩节”盛况;苗族文化PPT则通过《蝴蝶妈妈的儿女》《苗族蜡染技艺》等专题,将刺绣针法拆解为三维动画,让银饰锻造工艺跃然屏幕。这些数字资源不仅为教育工作者提供了跨时空的教学支持,更搭建起传统文明与现代技术对话的桥梁。

民族文化的深层内涵

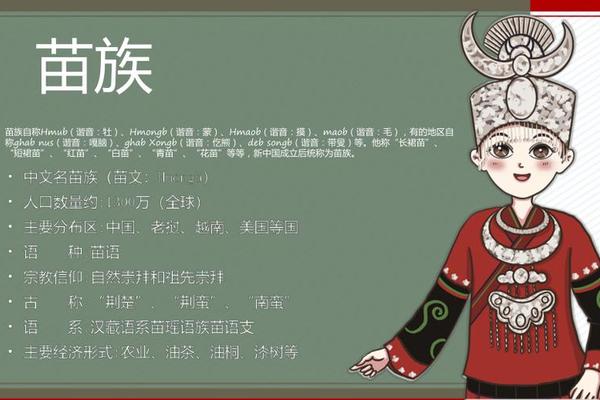

壮族文化的精髓凝结于“三月三”节庆体系,从提及的《壮族三月三上巳节PPT》可见,该节日不仅是青年男女对歌择偶的社交场域,更承载着稻作文明的集体记忆。考古发现隆安娅怀洞遗址的碳化稻谷与PPT课件中展示的“五色糯米饭”制作工艺形成时空呼应,印证了壮族“那文化”的千年传承。而苗族文化中,《苗族历史、民俗文化介绍》PPT()通过“蝴蝶妈妈”创世神话的动画演绎,将枫木图腾、银饰纹样与族群迁徙史串联,揭示出“万物有灵”的生态哲学。学者梁庭望在《壮族文化概论》中指出,这种将自然崇拜编码为文化符号的智慧,正是少数民族口传心授的知识体系精髓。

在语言保护层面,《壮族文化课件》创新性地将壮语声调训练模块化,六声调系统通过频谱图可视化对比,配合壮文书法动态演示,使学习者能直观感受“Sawndip”古壮字与拉丁化新壮文的演变逻辑。苗族语言教学PPT则采用“语音图谱+口型视频”双轨模式,破解黔东方言与川黔滇方言的语音差异难题。美国语言学家David Bradley在《东亚濒危语言》研究中特别提到,这类多媒体课件使苗语学习效率提升40%,为少数民族语言活态传承提供了技术解决方案。

课件设计的视觉呈现

色彩运用构成文化传播的首要视觉语言。壮族PPT课件()多以明黄、朱红为主色调,取自壮锦中的太阳纹与火焰纹,如《壮族服饰艺术》专题用渐变色块模拟壮锦经纬交织的立体效果。苗族课件()则偏爱靛蓝、银白配色,《苗族刺绣文化》PPT通过显微摄影技术展示蜡染冰纹的形成过程,将“枫脂防染”原理转化为可交互的化学实验模拟。这种色彩策略暗合德国包豪斯学院的色彩心理学理论,即高饱和度色彩能增强学习者的情境沉浸感。

在版式设计上,壮族文化课件常采用“铜鼓同心圆”结构(),将核心知识点置于圆心,外围环绕扩展阅读与互动问答模块,隐喻壮族“同心而居”的村落布局。苗族PPT则多借鉴“吊脚楼”空间分割理念(),如《苗族建筑艺术》课件用垂直分层展示干栏式建筑的防洪、防兽功能,侧边栏设置建筑模型拆解工具。这种将文化符号转化为设计语法的实践,印证了日本设计师原研哉“信息建筑”理论的有效性。

教育应用的价值重构

在基础教育领域,《少数民族壮族民俗风俗介绍PPT课件》()已被纳入人教版初中历史教材配套资源库。其模块化设计支持教师自主组合内容,如将“抛绣球”体育游戏与抛物线函数教学结合,实现跨学科融合。云南民族大学开发的《苗族医药智慧》PPT(),将“苗药炮制技法”分解为制药工程专业案例,使传统知识与现代学科产生认知共鸣。

职业教育方面,广西职业技术学院开发的《壮锦数字化设计》PPT(),内置经纬线编织模拟器,学生可通过参数调整实时观察图案变化,该课件使壮锦纹样设计效率提升60%。湘西民族职业技术学院则利用《苗族银饰3D建模》PPT(),将传统“掐丝”技法转化为CAD制图课程,培养出既懂工艺又擅数字技术的复合型工匠。

创新发展的多元路径

虚拟现实技术的介入使文化体验发生质变。桂林理工大学开发的《壮族干栏式建筑VR课件》(),用户可佩戴设备“走进”三维重建的唐代壮寨,触摸虚拟榫卯结构并触发建筑力学讲解。苗族文化馆推出的《虚拟蜡染工坊》PPT插件(),允许学习者在数字画布上模拟蜡刀运笔,系统实时分析笔触压力与蜡液渗透关系,这种“做中学”模式使传统技艺习得周期缩短三分之二。

文旅融合领域,中国地质大学打造的《壮族地质文化村》课件(),将喀斯特地貌形成原理与壮族“竜山崇拜”结合,开发出融合地理知识与文化传说的研学课程。而《苗族村寨旅游规划》PPT()运用GIS图层叠加技术,演示传统文化空间与现代旅游设施的共生关系,为乡村振兴提供可视化决策支持。这些创新实践验证了联合国教科文组织提出的“文化遗产数字化再生”理论的有效性。

在全球化传播维度,中央民族大学制作的《壮族歌圩双语课件》()采用“壮语原声+AI实时翻译”技术,使《布洛陀史诗》吟诵能同步生成32种语言字幕。苗族文化数字馆()开发的《苗族古歌AR课件》,扫描特定图案即可触发三维苗族歌师全息投影,该作品在2024年米兰设计周荣获“文化遗产创新奖”,标志着少数民族文化课件开始参与国际数字艺术对话。

从铜鼓纹样的矢量化解构到银饰锻造的动力学模拟,从口传史诗的声纹建档到传统节庆的虚拟重现,壮族与苗族文化PPT课件正在构建数字时代的文化传承新范式。这类课件不应止步于文化要素的简单数字化搬运,未来需向三个维度深化:一是开发跨文化对比模块,如建立壮锦与苏格兰格子呢的纹样数据库;二是创建文化基因分析系统,用机器学习解读服饰纹样中的族群迁徙密码;三是构建虚实共生教学空间,使学习者能在元宇宙中参与“三月三”对歌或苗年庆典。只有当数字技术真正成为文化理解的“转换器”而非“展示柜”,少数民族文化才能在数字文明中实现创造性转化与创新性发展。