佛教诞生于公元前6世纪的古印度迦毗罗卫国(今尼泊尔境内),由释迦族王子悉达多·乔达摩创立。他在经历生老病死的痛苦后,通过禅定悟道,提出“四圣谛”与“八正道”等教义,旨在解决人类因无明导致的轮回之苦。佛陀涅槃后,佛教经历根本分裂与枝末分裂,形成上座部与大众部两大部派。至孔雀王朝阿育王时期,佛教被立为国教,通过国家力量向斯里兰卡、缅甸等地传播,奠定其世界宗教地位。

公元1世纪前后,佛教分化为大乘与小乘两大体系。大乘佛教强调普度众生,发展出中观派与瑜伽行派哲学体系;小乘佛教(后称上座部)则注重个人解脱。7世纪后,密教兴起并与印度教融合,但13世纪因势力扩张,佛教在印度本土逐渐式微。这一历史脉络不仅展现了佛教思想的动态发展,也反映了其在不同文明碰撞中的适应能力。

二、佛教核心教义体系解析

佛教教义以“四圣谛”为根基,即苦、集、灭、道四谛。苦谛揭示人生八苦本质;集谛分析苦因源于贪嗔痴;灭谛指向涅槃境界;道谛则通过八正道实现解脱。例如,佛陀在鹿野苑初转时,以“十二因缘”阐释轮回链条,认为无明引发行、识、名色等连锁反应,唯有破除无明才能跳出轮回。

“缘起性空”是佛教哲学的核心命题。龙树在《中论》中提出“众因缘生法,我说即是空”,强调万物皆由因缘和合而生,否定独立自性。这一思想与“三法印”(诸行无常、诸法无我、涅槃寂静)共同构成佛教世界观,既批判婆罗门教的梵我论,也为大乘佛教的慈悲精神提供理论支撑。

三、佛教艺术与建筑的文化表达

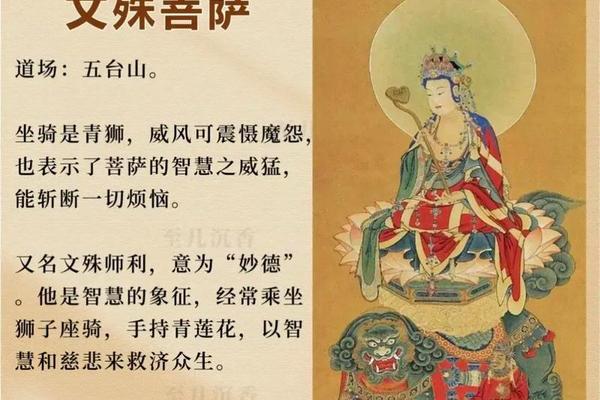

佛教艺术是信仰的物质载体。早期印度桑奇大塔以覆钵形制象征宇宙,阿旃陀石窟壁画通过本生故事传递因果观念。中国云冈石窟的犍陀罗风格造像,融合希腊雕塑技法与佛教义理,展现“相好庄严”的审美标准。藏传佛教唐卡艺术则以矿物颜料绘制曼荼罗,将密教仪轨可视化,成为沟通世俗与神圣的媒介。

寺庙建筑体现地域文化融合。汉传佛教寺院遵循轴线对称布局,大雄宝殿、天王殿与藏经楼构成礼佛空间序列;藏传寺院如布达拉宫,将经堂、灵塔与碉楼式结构结合,反映高原生态适应性。南传佛寺的金色尖顶与多层飞檐,则受东南亚热带气候与本土信仰影响,形成独特的“禅世界”建筑语言。

四、佛教的跨地域传播与本土化

佛教传播呈现南北双线格局。南传路径以斯里兰卡为中心,经缅甸、泰国形成上座部文化圈,注重巴利语经典传承与比丘戒律;北传路径经丝绸之路进入中原,魏晋时期与玄学结合,催生“格义佛教”,唐代形成天台、华严、禅宗等汉化宗派。藏传佛教则吸收苯教仪轨,发展出活佛转世制度,成为青藏高原的精神纽带。

这一过程中,佛教展现出强大的文化调适力。禅宗“不立文字”的顿悟思想,呼应中国士大夫反教条倾向;《父母恩重经》等伪经创作,则通过孝道实现儒释融合。这种本土化策略使佛教从外来宗教转化为中华文化的有机组成部分。

五、佛教文化的现代价值与挑战

当代佛教在建设与生态保护领域凸显现实意义。其“众生平等”理念为动物权利运动提供哲学依据;“少欲知足”的生活观启示可持续消费模式。西方心理学界将正念冥想纳入临床治疗,验证“止观双运”对焦虑症的缓解作用,如卡巴金的正念减压疗法(MBSR)即源于四念处修行。

佛教也面临世俗化冲击。商业化寺庙与功德买卖现象背离“无相布施”教义;社交媒体中碎片化传播导致教义误读。学者平川彰指出,佛教未来需在保持核心教义与适应现代语境间寻找平衡,例如通过数字化经典校勘推动学术研究,或建立跨宗教对话机制应对全球性危机。

佛教文化历经2500年演变,形成涵盖哲学、艺术、的完整体系。其核心教义对人类苦难的深刻洞察,以及“中道”智慧对极端主义的批判,仍为现代社会提供重要参照。未来研究可进一步探索佛教与神经科学的互动机制,或借助数字人文技术重构佛教传播网络。正如阿育王石柱所铭刻的“法胜”精神,佛教文化的真正生命力,在于以开放姿态参与文明对话,在多元共生中延续智慧薪火。