在全球化与多元文化交融的背景下,传承中国传统文化需从幼儿阶段入手,通过环境浸润、课程融合、家园共育等系统性策略,培养儿童的文化认同感和民族自豪感。以下是结合实践案例与学术研究的综合方案:

一、幼儿阶段传承传统文化的意义

1. 人格与价值观塑造

传统文化中蕴含孝亲敬长、诚实守信等美德,通过故事诵读(如《三字经》《弟子规》)、传统礼仪教育,帮助幼儿形成良好行为习惯和道德品质。例如,《弟子规》通过“用人物,须明求”等规范,潜移默化培养幼儿的规则意识。

2. 文化认同与民族归属感

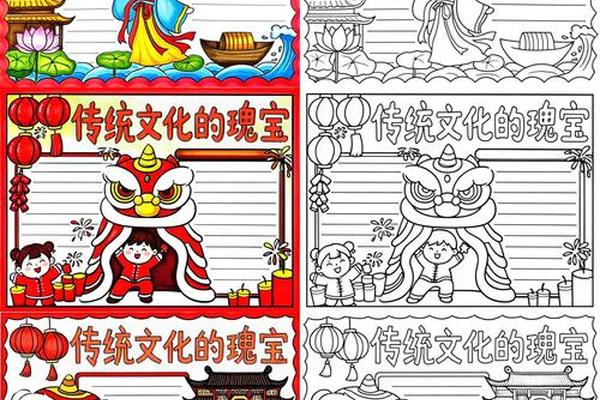

幼儿期是文化认知的关键期。通过节日习俗(如春节、端午节)、传统服饰体验等活动,让幼儿感受中华文化的独特魅力,建立“龙的传人”身份认同。例如,四方台区幼儿园通过制作灯笼、剪纸等新年装饰,营造文化氛围,增强幼儿的参与感和自豪感。

3. 文化传承与创新发展

传统文化通过当代教育实践焕发新活力。如将古诗词融入音乐、绘画等艺术活动,既保留经典韵味,又激发幼儿创造力。

二、实施路径与创新实践

1. 融入课程与日常活动

2. 多样化活动形式

3. 家园社协同共育

三、挑战与优化方向

1. 系统性不足:部分幼儿园传统文化教育碎片化,需构建分年龄段的课程体系。例如,小班侧重节日体验,大班引入古诗词深度解析。

2. 教师专业素养:加强教师传统文化培训,避免照搬照抄。湖北省标准提出需定期组织教职工学习。

3. 创新与时代结合:避免“小学化”倾向,采用VR、动画等现代技术展现传统文化,如用互动游戏学习节气知识。

四、典型案例参考

传承传统文化需以幼儿为中心,将文化精髓转化为可感知、可操作的体验,同时注重创新表达与多方协作。正如《幼儿园传统文化教育活动指南》强调的,教育应“自然育人”,让文化根植于幼儿生活的每一刻。唯有如此,才能培养出既有文化底蕴又具创新精神的下一代。