诗词文化:中华文明的基因密码与精神纽带

作为中华文明最深邃的精神符号,诗词文化以凝练的语言、丰沛的情感和宏阔的哲思,构建了独特的文化生态系统。从《诗经》的“关关雎鸠”到李白的“天生我材”,从苏轼的“大江东去”到毛泽东的“数风流人物”,古诗词不仅是语言艺术的巅峰,更是中华文化基因的重要载体。它承载着民族集体的精神记忆,既是传统文化的核心组成部分,又是塑造民族性格的美学范式。在五千年的文明长河中,诗词始终与礼乐制度、哲学思想、社会交织共生,形成“诗礼相成”的文化传统。这种文化形态既包含儒家“温柔敦厚”的诗教观,又融合道家“天人合一”的审美理想,构成了中华文明独特的精神图谱。

一、文化传承的核心载体

古诗词作为中华文化连续性的见证者,完美诠释了“诗史互证”的文化特质。《诗经》305篇中,《生民》《公吉》等周族史诗完整保存了先民创业的历史记忆,其“饥者歌其食,劳者歌其事”的现实主义精神,开创了“风雅”传统的先河。屈原《离骚》将个人命运与家国情怀熔铸为“香草美人”的象征体系,使楚辞成为南方文化的典型代表。至唐代杜甫“三吏三别”的史诗性书写,诗词已超越文学范畴,成为记录社会变迁的鲜活档案。

这种文化传承功能在体式演变中尤为显著。从四言诗到五言、七言的格律化,从古体诗到近体诗的定型,诗词形式的每一次革新都对应着文化基因的嬗变。建安诗歌的“慷慨悲凉”折射乱世文人的精神突围,宋代词体的繁荣映射市民文化的兴起,清代纳兰词中的满汉文化交融则展现多民族文明的共生。正如王国维所言:“一代有一代之文学”,诗词始终是时代精神的晴雨表。

数字人文研究揭示,现存85万首古典诗词构建起跨越三千年的文化谱系。清华大学“九歌”AI诗词创作系统通过深度学习34万首作品,成功复现古典意象系统,证实了诗词文化基因的可解码性。这种通过技术手段实现的古今对话,为文化传承开辟了新路径。

二、精神价值的立体建构

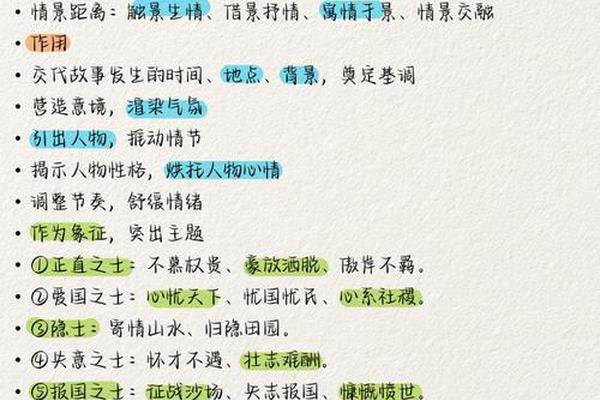

在价值维度上,古诗词搭建起“修身齐家治国平天下”的体系。《毛诗序》提出的“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化”理念,使诗词成为道德教化的特殊载体。杜甫“安得广厦千万间”的仁者情怀,范仲淹“先天下之忧而忧”的士人精神,文天祥“留取丹心照汗青”的气节操守,共同铸就了民族精神的脊梁。这些价值观念通过蒙学教材、科举考试、家族训诫等渠道渗透至社会各层面,形成强大的文化规约力。

诗词对个体精神世界的塑造同样深刻。陶渊明“采菊东篱下”开辟了士人精神栖居的桃花源,李白“仰天大笑出门去”张扬着个性解放的生命意志,苏轼“一蓑烟雨任平生”则提供了逆境中超脱的智慧。现代心理学研究证实,诗词创作能显著降低焦虑指数,其意象系统对抑郁症患者具有独特的疗愈功能。这种精神疗愈作用,使古诗词成为跨越时空的心灵良药。

民族性格的塑造更离不开诗词美学的浸润。江南词派的婉约与边塞诗的豪放,共同构成刚柔并济的民族气质;山水诗的澄明之境与咏史诗的沧桑之感,交织出“乐而不淫,哀而不伤”的中和之美。这种审美范式深刻影响着中国人的思维方式与情感表达,形成独特的文化认同密码。

三、审美教育的活态体系

作为最普泛化的美育教材,古诗词构建了完整的审美教育体系。蒙学阶段《千家诗》的启蒙,科举时代试帖诗的写作训练,文人雅集的唱和切磋,形成从启蒙到精进的梯度教育模式。这种教育不仅培养语言能力,更通过比兴、用典等手法训练隐喻思维,通过平仄对仗强化形式美感,通过意境营造启迪想象空间。

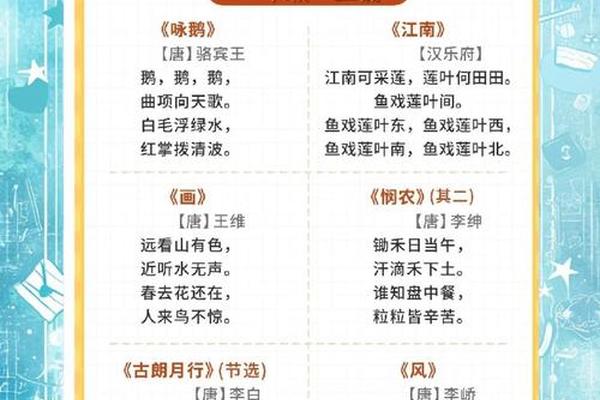

在当代教育中,诗词的审美价值得到创造性转化。部编本语文教材收录古诗文124篇,占总篇目52%,通过“文本细读—文化探究—创意表达”的三维教学,重塑文化认知路径。《中国诗词大会》等节目将竞技元素融入传统传承,使“飞花令”等古典游戏焕发新活力,推动诗词教育从知识记忆转向素养培育。

数字技术为审美教育注入新动能。复旦大学构建的“唐宋文学编年地图”,将3.4万首诗词与地理信息系统结合,实现“时空穿越”式阅读体验;北大数字人文中心开发的VR李白诗境,使人身临其境地感受“飞流直下三千尺”的壮美。这些创新实践证明,古老的诗教传统完全可以与现代教育技术深度融合。

四、现代文化的创新源泉

在文化创意领域,古诗词正焕发惊人的当代生命力。周杰伦《青花瓷》化用“天青色等烟雨”的古典意象,方文山词作年销量超百万册,证实传统文化IP的市场价值。影视剧《长安十二时辰》引用87首唐诗营造历史质感,《妖猫传》以白居易《长恨歌》重构叙事框架,展现诗词叙事的现代转化可能。

文化传播方式的革新更值得关注。短视频平台“古诗词唱诵”话题播放量达86亿次,00后UP主用RAP演绎《将进酒》获百万点赞;微信小程序“每日读诗”用户超千万,证明移动互联网时代诗词传播的无限可能。这种“传统文化+现代媒介”的传播范式,正在重构文化接受的时空边界。

国际传播中,诗词成为讲好中国故事的重要载体。许渊冲英译《楚辞》获国际翻译界最高奖“北极光奖”,叶嘉莹在哈佛大学开设的杜甫诗课程场场爆满,《李白》芭蕾舞剧全球巡演引发热议。这些案例表明,诗词文化完全能够突破语言屏障,成为文明对话的桥梁。

走向新千年的文化复兴

站在文明传承与创新的历史节点,诗词文化的现代转化呈现三大趋势:在价值维度上,需提炼“天下大同”“民胞物与”等思想资源,为构建人类命运共同体提供智慧;在传播层面,应建立“数字诗库—文创开发—国际传播”的立体化矩阵;在教育领域,要推动“诗教传统—核心素养—创新思维”的深度融通。建议未来研究重点关注三个方向:基于大数据的诗词文化基因图谱构建,跨媒介叙事中的诗意空间生产,以及诗词文化在国际传播中的认同机制。

正如新都诗词采风活动中专家所言:“传统文化不是博物馆里的青铜器,而是活着的文明基因。”当AI诗人与人类共同吟唱,当敦煌壁画在光影中演绎《春江花月夜》,我们正在见证:穿越千年的平仄韵律,依然是中华文明最强劲的心跳。