在当代教育体系中,书法艺考作为艺术类招生的细分领域,既承载着传统文化的传承使命,又面临着新时代选拔机制的双重考验。随着各省市艺术统考政策的调整和文化课比重的提升,书法专业考生不仅需在笔墨纸砚间展现功底,更需在分数线的动态变化中精准定位升学路径。这场传统艺术与现代教育规则的碰撞,正悄然塑造着书法人才培养的新格局。

一、书法艺考分数线动态解析

2025年各省艺术统考数据显示,书法类专业的合格线呈现显著地域差异。北京、河北、广东三地的本科合格线分别为180分、170分和200分,其中广东书法类本专科合并划线,要求达到200分才能获得校考资格。这种差异源于各省艺术教育资源分布及考生基数,如广东作为艺考大省,书法类考生数量已达数千人,竞争压力推高了专业门槛。

分数线设定遵循“专业基础+文化潜力”的双重逻辑。以河北省为例,书法统考合格线170分对应着“古代碑帖临摹不低于60%准确度,创作具备基本章法”的考核标准。而北京市在总分300分的统考中,要求考生至少在两门科目中各获60分,凸显了对专业均衡发展的要求。值得注意的是,合格线仅代表最低准入资格,实际录取时各院校还会根据文化课成绩划定更高控制线。

二、专业考核的难度维度

从技术层面分析,书法艺考包含三大核心挑战:碑帖临摹要求精准还原《张迁碑》《九成宫》等经典作品的笔法结构,误差需控制在5%以内;创作环节需在限定时间内完成指定内容的篆、隶、楷书体转换,考验艺术应变能力;部分院校增设的篆刻科目,要求考生在2小时内完成汉印临刻与印稿设计。这些考核标准将传统书法的审美规范量化为可评估的指标体系。

考生的个体差异显著影响备考难度。零基础学生通常需要800-1000小时的系统训练才能达到本科合格水平,而有童子功的考生则可将训练周期缩短至300小时。调研显示,2025年广东省书法考生中,约35%为高二才转攻书法艺考,这些学生普遍面临时间紧、基础弱的双重压力。专业教师指出,有效的学习方法应包括“日课临摹+周创作+月模拟考”的三维训练模式。

三、文化课要求的战略调整

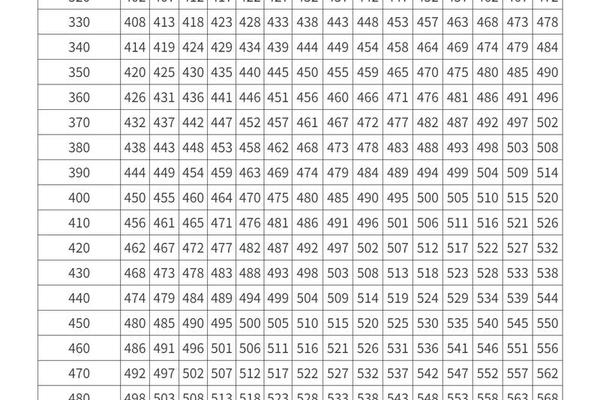

新政策下文化课权重持续攀升,2025年多省实行“专业50%+文化50%”的综合分计算方式。以广东省为例,书法类考生文化课最低控制线从2023年的280分提升至330分,重点院校实际录取线普遍超过400分。这种变化倒逼考生调整备考策略,专业集训期间需保证每周10小时的文化课学习,防止出现“专业过关,文化落榜”的遗憾。

文化素养对专业发展的隐性影响不容忽视。清华大学美术学院近年录取数据显示,文化课500分以上的书法生,在校期间参与学术课题、艺术展览的比例高出普通考生42%,显示出综合素质对艺术创造力的支撑作用。教育专家建议,考生应建立“碑帖考证+文学通识”的交叉学习模式,将《书谱》《说文解字》等典籍阅读纳入日常训练。

四、升学路径的优化选择

院校选择需兼顾专业特色与录取概率。独立书法系院校(如中国美院)侧重创作能力,录取时专业分权重达70%;综合类院校(如浙江大学)则更看重文化课,部分专业设置“专业过线,文化排序”的录取规则。2025年新增书法专业的12所院校中,有8所实行“文化专业三七开”的综合评价,为文化课优势考生开辟新赛道。

区域报考策略呈现明显差异性特征。北京、杭州等传统书法强市校考竞争激烈,建议专业实力前20%的考生冲击;而新开书法专业的西南地区院校,首年招生往往存在“分数洼地”。跨省报考需特别注意各省统考互认政策,如河北省统考成绩可申请21个省外院校,但报考中央美院仍需参加校考。

五、未来趋势与应对建议

书法艺考正经历从“技艺考核”向“素养评价”的转型。教育部规划显示,到2027年所有艺术类专业将实行“文化课占比不低于50%”的政策,同时增加书法史论、艺术评论等理论考核模块。这种改革趋势要求考生提前三年规划,在初中阶段建立书法兴趣,高中阶段完成“技法提升+文化积累”的双轨准备。

对于2026届及以后考生,建议采取“三维评估法”:每月进行专业水平测试定位技术短板,每季度参加文化课模拟考把握学习进度,每学期开展院校报考可行性分析。教育机构数据显示,采用系统规划的考生录取率比盲目备考者高出63%。家长支持体系方面,需建立“专业教师+文化导师+心理辅导”的协同机制,特别是在考前三个月,应通过模拟考试、作品集整理等方式降低焦虑指数。

在这场传统与现代交织的升学博弈中,书法艺考既是对千年文脉的当代延续,也是教育公平的具体实践。考生唯有将笔墨功夫与文化积淀熔铸为复合竞争力,方能在分数线的起伏中把握机遇,让书法艺术在新时代教育体系中绽放异彩。未来研究可深入探讨人工智能辅助书法教学的效果评估,以及不同区域书法教育资源均衡化路径,为艺考改革提供更科学的决策依据。