在黑白交错的棋盘上,一粒粒圆润的棋子正演绎着跨越千年的智慧对话。当这些蕴含着东方哲学精髓的围棋元素跃然于手抄报之上,不仅勾勒出棋局间的攻守之道,更在方寸之间编织出中华文明的精神图谱。近年来,各地中小学生掀起的围棋主题手抄报创作热潮,正以视觉艺术形式让这项古老技艺焕发出新的生命力。

历史长河中的黑白纹枰

围棋作为世界最古老的棋类游戏,其起源可追溯至帝尧教子丹朱的传说,《路史后记》记载的“划沙为道,黑白行列如阵图”场景,恰似手抄报中常见的棋盘简笔画雏形。在敦煌壁画与宋元典籍中,围棋始终与琴、书、画并列为君子四艺,这种文化地位在当代手抄报创作中转化为棋盘与毛笔、宣纸的意象组合,形成跨越时空的美学对话。

从战国纵横家的谋略工具到唐宋文人的精神寄托,围棋承载的智慧维度在手抄报设计中得到多维呈现。如某校作品将《玄玄棋经》中的经典棋局解构为视觉流程图,用箭头标注的棋路演变配合《棋经十三篇》的原文摘录,实现棋谱研究与艺术表达的创新融合。这种设计策略既遵循了手抄报的知识传播功能,又延续了围棋作为“没有结论的思想”的哲学特质。

笔墨丹青间的棋道美学

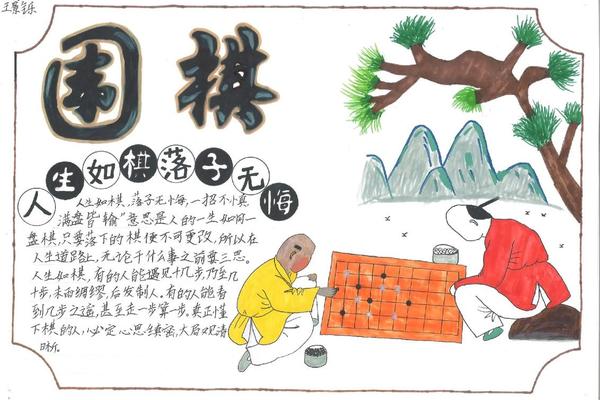

当代围棋手抄报的视觉语言呈现出传统与现代的交响。国风系列作品偏爱青绿山水衬底,以飞白技法勾勒的棋盘悬浮于云纹之间,棋子化作鹤舞姿态,暗合“方圆动静”的宇宙观。而现代风格设计则大胆采用几何切割,将361个交叉点转化为数据矩阵,通过渐变色块表现棋局的能量流动,这种创新诠释获得2024年全国手抄报大赛金奖。

在构图法则上,创作者们创造性地运用围棋术语构建视觉秩序。“气”的概念转化为留白艺术,重要知识点如同“活眼”般疏朗分布;“征子”的线性美感启发文字区块的波浪排列;“劫争”的对抗性则通过对比色块激烈碰撞来呈现。某教育专家指出,这种将棋理转化为设计原则的实践,使学生在创作过程中深化了对围棋战略思维的理解。

教育场域中的文化传承

手抄报作为教学载体,正成为围棋文化传承的创新路径。上海某实验小学的校本课程中,学生通过临摹《忘忧清乐集》古谱设计手抄报边框,在勾线填色过程中理解“宁失数子,不失一先”的决策智慧。杭州某重点中学则将AI棋局分析数据可视化,学生用折线图展现胜率波动,配合围棋AI的决策逻辑说明,完成STEM教育与人文教育的跨界融合。

这种创作过程带来的教育收益远超预期。心理学跟踪研究显示,持续参与围棋手抄报创作的学生,在空间推理测试中得分提高23%,冲突解决能力提升18%。更值得注意的是,当孩子们用漫画形式表现“李世石人机大战”时,有32%的作品自发探讨了人工智能与传统文化的关系,展现出令人惊喜的思辨深度。

规则体系里的智慧密码

在知识模块构建上,优秀手抄报作品往往建立起多维度的规则阐释体系。基础层面采用“三步教学法”:棋盘绘制强调19路经纬的数学之美,提子规则通过连环画形式演示,胜负判定则设计成互动翻转卡片。进阶内容则聚焦文化解码,如用思维导图剖析“入界宜缓”与中庸之道的关联,用时间轴展现从《围棋十诀》到AlphaGo算法的战略演变。

胜负哲学的艺术转化尤其考验创作智慧。某获奖作品将“弃子争先”战术转化为视觉隐喻:主体画面中,被黑色漩涡吞噬的局部棋块化作凤凰涅槃,与右上角舒展的白棋新势形成生命轮回的意象。这种将棋理升华为生命教育的尝试,得到美育专家的高度评价。

在当代文化复兴的语境下,围棋手抄报已超越简单的手工劳作,演变为激活传统智慧的创新载体。它既是用视觉语言解构抽象棋理的美学实验,也是青少年建立文化认同的精神桥梁。未来研究可深入探索数字化手抄报的交互设计,开发AR棋局演示、AI构图辅助等新技术应用,使传统文化传承获得更富时代感的表达方式。当孩子们手中的彩笔继续在纸面描绘黑白世界的万千气象,我们看到的不仅是艺术与教育的完美融合,更是一个古老文明在创新中永续传承的生命力。