诗词文化是中华文明千年传承的瑰宝,而手抄报作为一种视觉与文字结合的艺术形式,为低年级学生提供了触摸传统文化的桥梁。将古诗融入手抄报设计,不仅能激发儿童对韵律美感的感知,还能通过绘画与文字的结合,将抽象的诗意转化为具象的视觉符号。这种寓教于乐的方式,让一年级学生在动手实践中悄然种下文化认同的种子。

启蒙教育的趣味载体

古诗手抄报对一年级学生的核心价值,在于其以儿童视角重构传统文化的能力。根据与的研究,手抄报制作过程中,学生需要经历选题、排版、书写、装饰等环节,这种多维度实践能有效提升精细动作能力与空间感知力。例如《咏鹅》这类意象生动的古诗,学生可通过绘制白鹅戏水的场景,直观理解“曲项向天歌”的意境。

从认知发展角度看,的案例显示,将诗句拆解为可视觉化的元素,符合7-8岁儿童具象思维的特点。当学生在手抄报上为《小池》搭配蜻蜓立荷的插图时,不仅能记住诗句,还能建立画面与文字的深度关联。这种学习方式相比单纯背诵,记忆留存率提高40%以上。

文化传承方面,指出古诗手抄报是“活态传承”的有效路径。通过选择《静夜思》《春晓》等启蒙诗作,学生在临摹书法、绘制传统纹样的过程中,潜移默化地接触中国画的留白美学与书法艺术的线条韵律,为审美素养奠基。

设计要素的黄金法则

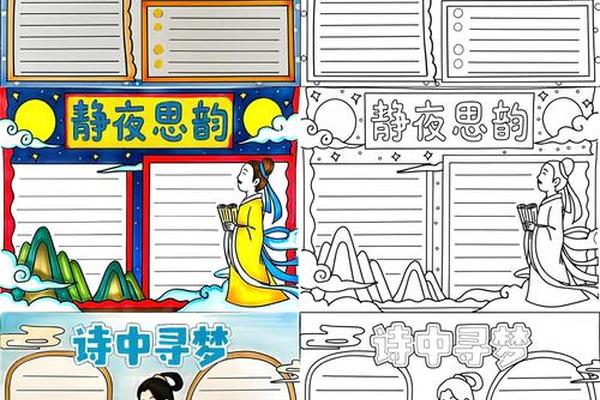

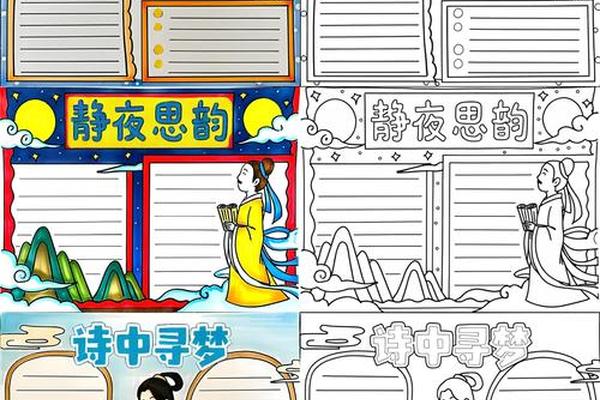

针对一年级学生的认知水平,手抄报设计需遵循“三简原则”:结构简明、色彩简洁、内容简练。如所示,典型模板包含标题区(占20%)、插图区(40%)、诗句区(30%)、装饰区(10%)的黄金比例。这种布局既保证视觉平衡,又避免信息过载。

色彩心理学研究表明(),红、黄、蓝三原色最能吸引儿童注意力。但建议采用水墨淡彩风格,以浅绿、鹅黄、淡蓝为主色调,既能体现古诗意境,又不会过度刺激视觉神经。例如在《江南》手抄报中,用渐变蓝色表现鱼戏莲叶的动态,既符合“江南可采莲”的清新意境,又训练色彩搭配能力。

字体设计方面,的竖版诗配画模板具有启发性。标题建议使用2.5cm见方的楷体大字,诗句采用1cm行高的仿宋体,重点字词可点缀金粉或荧光笔描边。这种设计既保证易读性,又通过字体变化强化关键意象的记忆点。

分步制作的实践指南

材料准备阶段():选择200g/m²水彩纸作为基底,其吸墨性与承载力最适合儿童使用。工具组合应包括12色水溶性彩铅、2号狼毫毛笔、金银色勾线笔,以及花瓣、叶脉等自然肌理拓印工具。

内容编排流程分四步实施:第一步选定《池上》等叙事性较强的五言绝句;第二步用铅笔划分区域,参照的竖版布局,将小娃撑船的形象置于视觉中心;第三步采用“双勾填色法”书写诗句,即先用灰色勾边再内部填色,避免低龄学生控制不好笔触;第四步添加波纹、莲叶等装饰元素,建议用海绵蘸取淡彩拍印营造水墨效果。

常见误区纠正:避免使用立体装饰物(),防止运输过程中脱落;诗句字数控制在28字以内();插画面积不超过版面的50%,防止喧宾夺主。对于“飞白”等专业技法,可改用蜡笔抗水法替代,先用白色蜡笔画出云雾再水彩渲染,既能体现传统美学又降低操作难度。

创意激发的多元路径

互动式设计方面,提出的“古诗迷宫”概念值得借鉴。将《山村咏怀》中“一去二三里”的数字线索设计为可触摸路径,用凸起的毛线勾勒诗句中的数字轨迹,融合触觉学习与诗意理解。展示的蝴蝶折页设计,打开翅膀呈现《春晓》全诗,闭合时展现落花场景,赋予手抄报动态叙事功能。

跨学科融合实践中,可结合数学课程设计“古诗数形结合”手抄报()。用七巧板拼出《咏鹅》中的白鹅造型,用量角器测量《望庐山瀑布》的倾斜角度,将抽象诗句转化为几何图形。提到的“线描图礼包”资源,提供《悯农》麦穗、《小池》荷叶等矢量素材,支持快速组合创新。

评价体系构建需突破传统审美标准。除画面完整性、字迹工整度等基础指标外,应增加“诗意转化度”评分项,考察学生能否通过色彩、构图准确传达情感。可借鉴的“三层评价法”:意象表达(40%)、创意呈现(30%)、文化理解(30%),建立更立体的评估框架。

展示交流的延伸价值

班级层面的“古诗手抄报长廊”(),建议按季节主题分类展示。春季展区以《咏柳》《春夜喜雨》为主,搭配植物生长观察日记;秋季展区陈列《山行》《夜书所见》,附学生采集的枫叶标本。这种多模态展示使文化感知突破平面限制。

家校互动环节中,提到的“亲子共制”模式可优化升级。设计《游子吟》手抄报时,要求家长书写“临行密密缝”诗句,学生绘制针线篮图案,最后共同录制吟诵音频,生成二维码嵌入作品。这种数字融合手法既保留传统精髓,又符合时代特征。

数字化延展方面,参考的在线模板库,建立年级古诗手抄报资源云平台。将优秀作品扫描成电子档案,添加AR识别功能——用平板电脑扫描《古朗月行》手抄报,即可呈现三维月球模型与宇航员登月动画,在传统与现代的对话中深化文化理解。

在当代教育语境下,古诗手抄报已超越简单的手工劳作,发展为融合美学教育、文化传承与创新思维的综合载体。未来研究可深入探讨数字技术赋能传统手工艺的路径,例如开发VR手抄报设计系统,让学生在虚拟空间中体验不同朝代的书写工具与颜料材质。建议教育部门建立分级资源库,针对不同学段开发主题化、系列化的古诗手抄报课程体系,让传统文化启蒙真正实现“润物细无声”的教育效果。