浩瀚诗海间,始终流淌着一条刚健清峻的精神暗河。自《诗经》"岂曰无衣,与子同袍"的慷慨悲歌,到屈子"路漫漫其修远兮"的上下求索;从曹孟德"老骥伏枥,志在千里"的壮心不已,到李太白"安能摧眉折腰事权贵"的傲然风姿,中国文人的精神脊梁在诗词中熔铸成永恒的风骨。这种风骨既是文人的生命态度,更是民族文化的精神基因,如寒梅傲雪,似劲竹临风,历经千年依然在诗行间铮铮作响。

刘勰在《文心雕龙》中提出"风清骨峻"的审美标准,将风骨定义为"情与气偕,辞共体并"的艺术境界。这种创作理念深刻影响了后世文人,李白的"大鹏一日同风起"展现翱翔九天的精神气魄,杜甫的"穷年忧黎元"彰显心系苍生的士人担当。宋代严羽在《沧浪诗话》中强调"诗者,吟咏性情也",将风骨提升到人格修养的高度,使得诗词创作成为文人精神操守的外化呈现。

二、精神气节的具象化

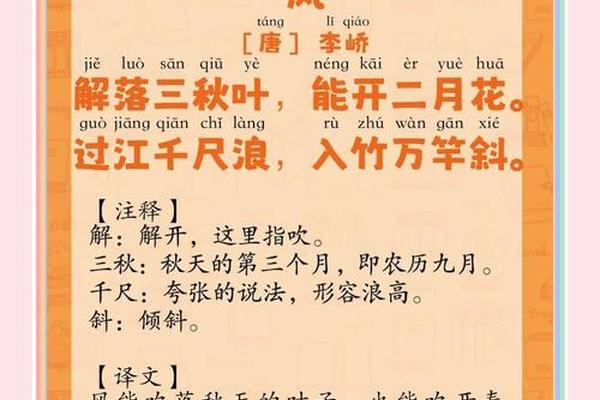

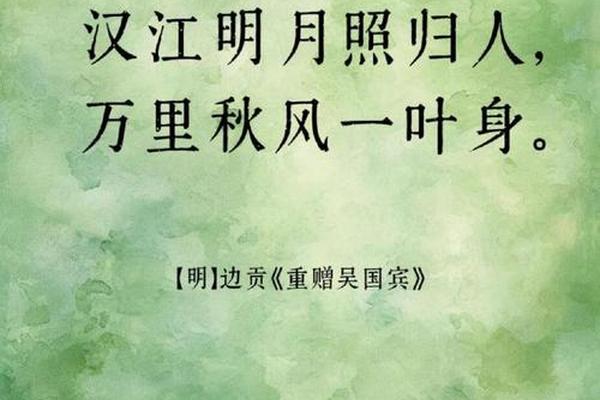

在传统诗词中,"风骨"常以物象为载体得以彰显。郑板桥的"千磨万击还坚劲,任尔东西南北风",以竹喻志;陆游的"零落成泥碾作尘,只有香如故",借梅言志。这些意象承载着文人对理想人格的追求,形成独特的象征体系。元代王冕在《墨梅图题诗》中写道:"不要人夸好颜色,只留清气满乾坤",将物质形态转化为精神符号,实现物我合一的审美超越。

这种象征手法在边塞诗中尤为突出。岑参的"将军金甲夜不脱,半夜军行戈相拨",王昌龄的"黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还",通过具象的战场描写展现将士的忠勇风骨。诗评家叶燮在《原诗》中指出:"诗之基,其人之胸襟是也",强调诗歌意象的选择实则是诗人精神境界的投影。这种创作传统使中国诗词超越了单纯的文字艺术,成为民族精神的立体雕塑。

三、生死观照中的超越

文天祥的"人生自古谁无死,留取丹心照汗青",将生死命题升华为永恒的精神丰碑。这种直面死亡的超然态度,构成了中国文人风骨的重要维度。苏轼在"回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴"中展现的豁达,陶渊明"死去何所道,托体同山阿"的淡然,都体现了对生命本质的深刻认知。这种超越性思考,使中国诗词始终保持着形而上的精神维度。

生死观的诗性表达在战乱时期尤为突出。杜甫"国破山河在"的沉痛,辛弃疾"了却君王天下事"的悲怆,都展现了文人在历史漩涡中的精神坚守。清代赵翼在《论诗》中评价:"国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工",道出了时代苦难对文人风骨的淬炼作用。这种在绝境中迸发的精神力量,恰如王国维所言:"词人者,不失其赤子之心者也"。

四、当代语境下的价值重构

在物质主义盛行的当下,重读"粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间"的铮铮誓言,更能体会传统风骨的现实意义。钱钟书在《谈艺录》中强调:"古人之诗,皆有为而作",这种创作态度对当代文学仍具启示。学者余秋雨指出:"文化基因需要不断激活",传统风骨中蕴含的担当意识、批判精神,正是化解现代性焦虑的重要资源。

当代诗词创作中,余光中的《乡愁》延续着"虽九死其犹未悔"的文化坚守,郑愁予的《错误》承继着古典意象的现代转译。这种创造性转化证明,传统风骨完全可以在新时代语境下获得新生。正如美学家朱光潜所言:"艺术的能事不仅见于知所取,尤其见于知所舍",在继承与创新的辩证中,中国诗词的风骨精神必将焕发新的生机。

回望千年诗史,文人风骨始终如北斗横天,指引着中国文化的精神航向。从屈子的香草美人到鲁迅的野草精神,这种刚健中正的美学品格早已融入民族血脉。在文化多元碰撞的今天,我们更需要从传统诗词中汲取精神钙质,让风骨之美在新的历史维度下继续绽放。未来研究可着重探讨数字时代诗词传播的新范式,以及全球化语境下中国风骨的世界性表达,使这一文化瑰宝永葆生机。