一、礼乐思想的核心:天道依据与实践的统一

儒家礼乐思想的核心在于将“礼”与“乐”视为天道秩序的具象化表达,同时作为社会实践的规范。礼乐的根源被追溯至天地自然之道,如《礼记·乐记》所言“圣人作乐以应天,作礼以配地”,强调礼乐是圣人通过“观天取象”而建立的法则,既包含对宇宙秩序的效法,又体现人伦关系的调和。这一思想在儒家文论中表现为对“天人合一”理念的推崇,认为文学创作应效法自然,体现天地之和与秩序。

二、礼乐对儒家文论的影响

1. 文论的天道观与象征思维

礼乐文化中的“象喻”思维深刻影响了儒家文论的表达方式。例如,《周易》中的“象”被用于阐释文学起源,如“文源于象”,强调文学符号与宇宙秩序的对应关系。“以象比德”的思维方式(如松柏象征坚贞)成为儒家文学批评的重要方法,将自然意象与道德紧密结合。

2. 社会功能论的强化

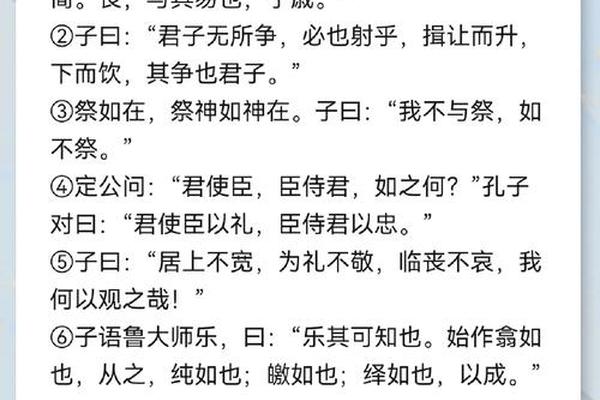

儒家文论强调文学的教化功能,源于礼乐传统中“乐合同,礼别异”的社会治理逻辑。周代礼乐制度通过“制乐”和“观乐”规范社会等级,而儒家进一步将诗歌、音乐视为“成人”的途径。如孔子提出“兴于诗,立于礼,成于乐”,认为文学艺术能感发心志、协和群体,最终实现人格完善。

3. 审美与的辩证统一

礼乐关系中的矛盾统一性(如“礼主其减,乐主其盈”)塑造了儒家文论的辩证美学观。例如:

三、礼乐辩证关系对文论的深层塑造

1. 礼与乐的互动张力

2. 等级性与普世性的矛盾调和

周代礼乐制度通过器物、仪式的等级象征(如“八佾舞于庭”的规制)强化尊卑观念,儒家文论则通过“诗教”将等级转化为普遍人性教化的工具。例如,《诗经》的“风雅颂”分类既体现政治等级,又成为“怨而不怒”的情感表达典范。

四、礼乐思想的现代启示

儒家礼乐文化对当代文论的启示在于其“动态平衡”的思维模式。例如:

儒家礼乐思想通过天道依据、实践与辩证思维的结合,构建了中国古代文论的核心框架。其对文学的社会功能、审美标准及思维方式的塑造,不仅体现了礼乐文明的深层逻辑,也为理解中国传统文化的“实践智慧”提供了独特视角。当代学者需在历史语境中重审礼乐传统,发掘其超越时空的人文价值。