在数字化时代浪潮中,传统文化的保护与创新成为重要命题。福州市文化和旅游局下属的闽都文化艺术中心与福州画院,通过2024年自主公开招聘18名编制内工作人员,展现出对艺术专业人才的迫切需求。此次招聘涵盖闽剧表演、声乐艺术、舞台技术、美术创作等多元岗位,既是对传统艺术传承的坚守,也是对文化创新能力的探索。例如,福州画院要求美术员提交既往业绩材料并完成现场创作与答辩,这种“历史积淀+即时创作”的考核模式,体现了对艺术家综合素养的立体化评估。

从岗位设置看,两大机构的人才需求具有鲜明的专业性特征。闽都文化艺术中心的乐团指挥岗位需考核总谱读法与现场指挥能力,测试内容覆盖音乐理论与实操技能;福州评话伬艺传习所则要求演员掌握方言表演与即兴创作,凸显地域文化传承的特殊性。此类岗位设计反映出机构在人才选拔中既重视传统技艺的规范性,又强调艺术表达的创新性,形成“守正”与“出奇”的双向驱动。

二、选拔机制与考核标准

本次招聘采用“专业技能测试+面试”的双重筛选机制,构建起科学化的人才评估体系。专业技能测试占比60%,重点考察岗位核心能力,例如闽剧演员需完成自备剧目表演与情景即兴创作,测试时长严格控制在20分钟内。这种模块化考核设计,既保证评估效率,又通过命题即兴环节检验应试者的临场应变能力,有效区分专业水平层次。

考核标准的精细化体现在评分维度中。以福州画院美术员岗位为例,专业技能测试成绩由既往业绩(历史积淀)、现场创作(即时表现)、答辩(理论阐释)三部分构成,权重分配兼顾艺术家的历史贡献与未来发展潜力。而声乐演员岗位要求艺术歌曲与剧目片段双项展示,并加入视唱练耳测试,形成“表演能力+音乐素养”的复合评价框架。这种多维度的考核体系,较传统单一技能测试更具人才筛选效度。

三、职业发展与社会价值

编制内岗位的稳定性与艺术机构的专业平台,为从业者提供可持续的职业发展路径。根据招聘公告,录用人员享受事业单位薪酬福利,福州画院等机构更提供创作研究支持。这种制度保障有助于吸引高水平人才长期投身艺术事业,避免市场化冲击导致的专业人才流失。例如舞台技术岗位要求掌握专业音响设备操作,此类技术型人才的稳定就业,能有效提升文化演出的专业化水平。

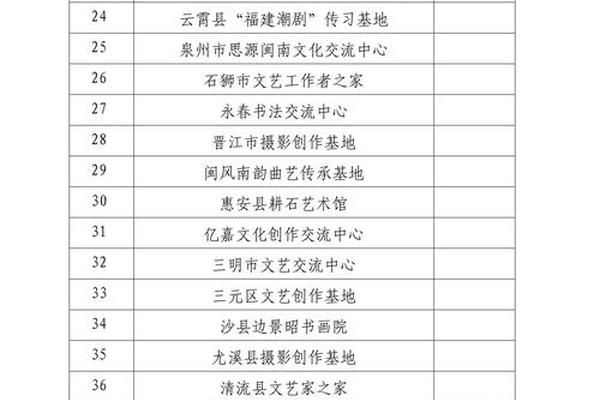

从社会效益看,此次招聘具有文化生态构建意义。闽剧、评话伬艺等非遗艺术的传承人培养,直接关系到地方文化基因的存续。数据显示,福州现有市级以上非遗项目159项,但专业表演团体不足20家。通过制度化的人才引进,可缓解传统艺术“后继无人”的困境。艺术创作研究岗位的设置,推动传统文化与现代审美融合,如福州画院要求山水画创作需回应时代命题,这种导向将促进地域文化的创造性转化。

四、挑战与优化建议

当前招聘机制仍存在改进空间。年龄限制(35周岁及以下)可能制约成熟艺术家的参与,尤其是需要长期积淀的传统表演艺术领域。建议参考福建省美术馆高层次人才招聘方案,对特殊岗位放宽至40周岁。艺术创作类岗位的评审标准有待细化,可借鉴国际通行的作品集评审制度,建立专家委员会进行多维度评估。

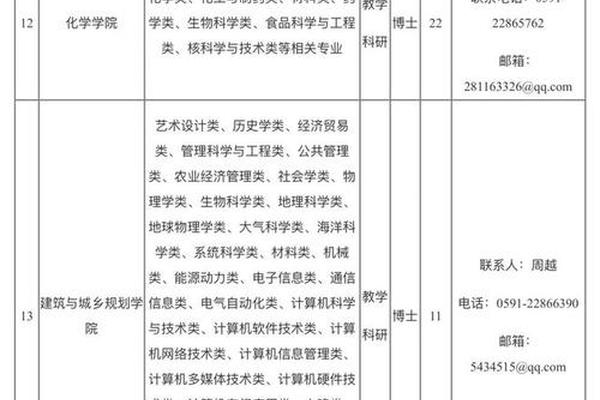

未来可探索“院校合作”培养模式。参考闽江学院引进高层次艺术人才的实践经验,建立艺术机构与高校的联合培养机制,通过定向委培、实践基地建设等方式,实现人才培养与岗位需求的无缝对接。建议增设艺术管理类岗位,借鉴组委会艺术中心的运营经验,加强文化项目的策划与推广能力,提升公共文化服务效能。

闽都文化艺术中心与福州画院的招聘行动,既是文化事业单位人才队伍建设的重要举措,也是传统文化现代转型的实践样本。通过专业化选拔机制与创新性岗位设计,这些机构正在构建传统艺术传承与发展的新型人才生态。未来需进一步优化年龄结构、完善评审标准,并加强产学研协同创新,方能培育出既深谙传统精髓又具备国际视野的艺术人才队伍,为文化强市建设注入持久动力。