文化载体建设:传承与创新的多维路径

在全球化与数字化的双重浪潮中,文化载体作为价值传递与精神凝聚的核心媒介,已成为国家、社会乃至个体身份认同的重要基石。无论是乡村振兴中的乡土文化根基,还是高校思想政治教育中的精神塑造,抑或是企业战略转型中的文化导航,文化载体的建设始终贯穿于文化传承与创新的全过程。其内涵既包含物质化的空间形态与符号系统,也涵盖制度化的行为规范与精神化的价值内核。本文将从物质载体、制度载体、行为载体三个维度,结合理论与实践,探讨文化载体建设的核心路径与时代意义。

一、物质载体:空间与符号的固化表达

物质载体是文化最直观的呈现形式,它以空间形态、建筑景观、器物符号等为载体,承载着历史记忆与群体认同。例如,乡土文化中的村落布局、民居建筑与公共空间,不仅是农耕文明的物质见证,更是维系乡村社会关系的重要纽带。中国农业大学朱启臻教授指出,村落的院落结构、街巷规划等空间形态,通过潜移默化的环境感化功能,塑造了村民的观念与生活方式。

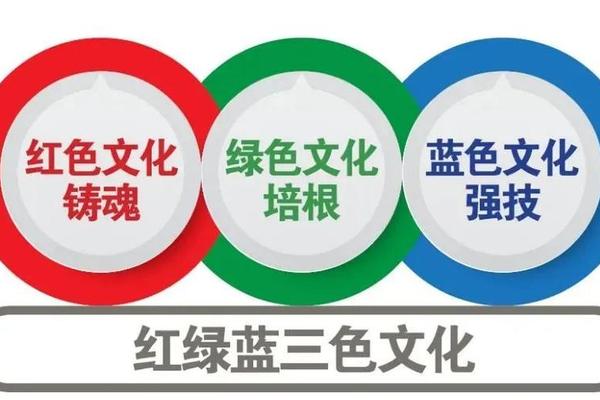

在现代化进程中,物质载体的保护与创新面临双重挑战。一方面,传统村落因城镇化加速而面临消亡风险,其承载的农耕技艺、生态智慧等文化基因亟待抢救性保护;校园、企业等新型文化空间的建设需兼顾功能性与象征性。例如,四川大学通过打造校史馆、文化长廊等实体空间,将社会主义核心价值观融入环境设计,实现了文化符号与教育功能的深度融合。

数字技术的介入为物质载体的创新提供了新思路。文化产业数字化战略的推进,使得虚拟博物馆、沉浸式展览等新型载体应运而生,既突破了物理空间的限制,又通过交互设计增强了文化体验的深度。如何避免技术对文化原真性的消解,仍是未来需要平衡的关键问题。

二、制度载体:规范与机制的动态建构

制度载体通过政策体系、组织架构与行为准则,将抽象的文化价值转化为可操作的实践框架。在企业管理领域,制度不仅是权责分配的工具,更是文化价值观的具象化表达。睿德仕咨询专家李亚辉提出,企业文化的制度载体需关注“决策机制”“激励机制”与“协作机制”,通过流程设计与绩效体系引导员工行为,实现战略目标与文化信仰的协同。

高校思想政治教育中的制度载体建设则更具系统性。研究显示,部分高校存在“重物质轻制度”的倾向,导致行为规范与精神培育脱节。对此,需构建涵盖教学管理、校园活动、网络监管等全链条的制度体系。例如,四川大学将核心价值观融入课程设置与教材编写,并通过“校训文化”强化学生的价值认同,体现了制度载体的多层次渗透功能。

制度载体的生命力在于动态调适。面对数字时代的信息传播特征,传统管理制度需向弹性化、参与式转型。文化产业政策的研究表明,与市场的边界模糊、社会力量参与不足等问题,制约了文化治理效能的提升。未来需探索“引导+市场驱动+公众参与”的协同机制,例如通过数字化平台实现文化政策的透明化与反馈闭环。

三、行为载体:实践与传播的活态传承

行为载体通过仪式、习俗、艺术活动等动态形式,将文化价值内化于群体实践。乡土文化中的节日庆典、手工艺传承等习俗,不仅是技艺的延续,更是集体记忆的再生产。朱启臻强调,若脱离村民的日常生活,传统手工艺将沦为“博物馆展品”,失去其社会功能。行为载体的建设需以主体参与为核心,例如通过非遗工坊、社区文化节等活动,激发民众的文化自觉。

在企业文化领域,行为载体表现为员工的价值践行与品牌传播。李亚辉指出,企业文化需通过“服务创新”“客户互动”等具体场景落地,例如在客户服务中嵌入“诚信”“合作”等核心理念,使抽象价值观转化为可感知的行为模式。新媒体技术的应用拓展了行为载体的边界,如短视频平台上的文化IP打造、直播带货中的非遗推广等,实现了文化传播的“破圈”效应。

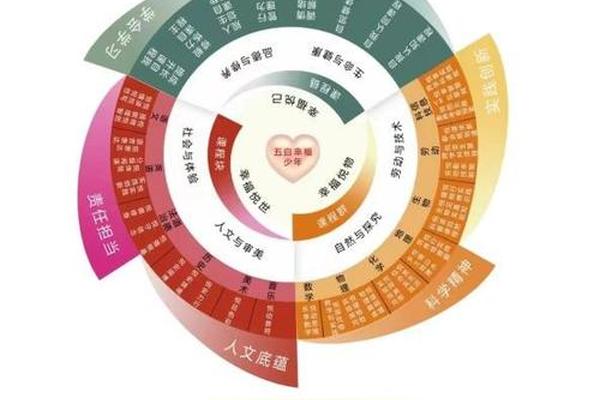

行为载体的可持续性依赖于代际传承与创新转化。在高校教育中,校园社团、志愿服务等实践活动是行为载体的重要形式。研究表明,通过“项目制学习”“跨学科协作”等方式,可增强学生的文化认同与创新能力。未来,需进一步探索数字化工具在行为记录与传播中的作用,例如利用区块链技术建立文化实践的可追溯体系。

结论:多维协同与未来展望

文化载体建设是一项复杂的系统工程,其核心在于物质、制度与行为载体的多维协同。物质载体是文化的根基,制度载体是文化的骨架,行为载体是文化的血脉,三者共同构成文化传承与创新的有机整体。当前,需重点关注以下方向:其一,加强传统文化载体的数字化保护与创新应用,平衡技术赋能与文化原真性;其二,推动制度设计的包容性与弹性化,构建多元主体参与的治理网络;其三,深化行为载体的场景化实践,激发民众的文化主体性与创造力。

未来研究可进一步探索文化载体在全球化语境中的适应性转型,例如跨文化载体融合、社区参与式设计等议题。唯有通过持续的理论创新与实践探索,方能实现文化载体从“保存历史”到“创造未来”的跨越,为人类文明的精神家园注入持久活力。