闽南文化作为中华文明体系中的独特支系,承载着中原移民与海洋文明交融的千年记忆。从泉州港的万商云集到台湾海峡的民俗共鸣,这片土地以方言为纽带,串联起建筑、饮食、服饰、戏曲等多元文化基因。其红砖厝的燕尾脊勾勒出宗族社会的秩序,南音雅乐在琵琶弦索间流淌着唐宋遗韵,而博饼的骰子声则回响着族群共生的集体欢腾。这种文化形态不仅是地域身份的象征,更是中华文明多元一体格局的生动注脚。

一、方言密码:古汉语的活态博物馆

闽南方言被誉为“中国古代语言的活化石”,其音韵体系完整保留了唐宋时期的语音特征。例如白居易《赋得古原草送别》用闽南语诵读时,“荣”“生”“城”“情”四字押韵工整,与唐代音韵高度契合,印证了闽南语与《切韵》系统的亲缘关系。这种语言中存留的“中心语+修饰语”构词法,如“鸡母”“人客”等倒序词,可在《诗经》《木兰辞》等典籍中找到对应结构,展现了古汉语的原始样态。

语言学家研究发现,闽南语词汇系统中至少有250个词汇能直接对应古代文献。如“鼎”指代锅具,“箸”保留筷子本义,“暗暝”延续日夜交替的古称。这种语言化石现象为汉语史研究提供了珍贵样本,正如台湾学者在《閩南語文詞彙與語法系統解析》中所言:“闽南语如同时间胶囊,封存着中原雅言南迁的语音图谱”。更值得注意的是,方言中“郎”作为人称量词的用法,与《世说新语》“何物老妪,生此宁馨儿”的句法结构一脉相承,形成跨越千年的语法呼应。

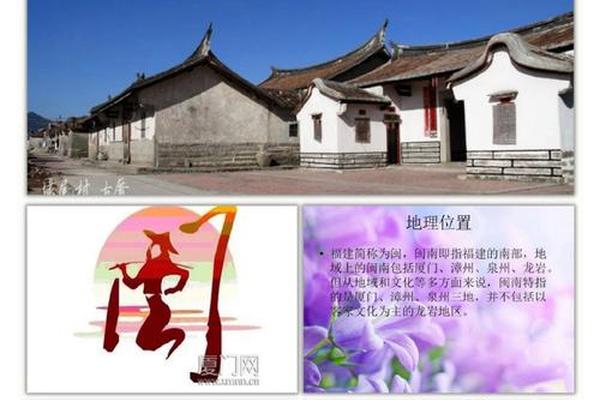

二、建筑图谱:红砖白石的诗意栖居

闽南传统建筑堪称地域文化的物质载体,其“出砖入石”的墙体构造将红砖与花岗岩巧妙嵌合,既适应沿海气候的防潮需求,又创造出独特的视觉韵律。这种工艺源于宋元时期海上贸易带来的建筑材料革新,红砖经南洋商船输入,与本地石材结合形成特有营造法式。燕尾脊的曲线造型源自《周礼·考工记》“上尊而宇卑”的营造理念,屋脊两端起翘幅度达15-30度,既符合排水功能又暗含飞升的审美意象。

宗族制度在建筑空间中得到具象化呈现。典型“五间张两落双护厝”格局中,中轴线上的厅堂承担祭祀、议事功能,两侧护厝作为生活空间,形成“前堂后寝”的礼制序列。这种空间等级在漳州赵氏宗祠表现得尤为典型:主厅通高9米象征九五之尊,两侧厢房递减至7米,通过建筑尺度强化宗法。当代建筑师在福信项目中创新运用传统元素,将马背山墙的曲线转化为现代建筑轮廓,实现文化符号的当代转译。

三、民俗图景:海洋文明的集体记忆

七月普渡节俗堪称闽南民俗的缩影。这个融合佛道元素的中元庆典,通过轮值制将社区资源再分配,形成独特的民间治理模式。泉州安海镇24个境轮流主办筵席,既强化地缘认同又促进物资流动,其“吃普渡”习俗暗含古代社祭的遗风。博饼文化则折射出海洋族群的冒险精神,中秋骰子游戏的状元筹制度,巧妙地将科举文化转化为民间娱乐,厦门地区年均消耗百万个月饼的盛况,印证着习俗的强大生命力。

戏曲艺术构成流动的文化史诗。歌仔戏《陈三五娘》中,荔镜姻缘故事跨越海峡两岸,其唱腔融合漳州锦歌与台湾车鼓调,形成“海峡戏曲共同体”。高甲戏《连升三级》通过丑角艺术解构官场文化,其表演程式中的“傀儡丑”动作,保留着宋元傀儡戏的机械美学。这些艺术形态在当代数字化保护中焕发新生,如泉州木偶戏经3D动作捕捉技术处理,实现非遗技艺的精准传承。

四、味觉基因:山海之间的滋味哲学

闽南饮食文化深植于地理环境与历史进程。土笋冻的发明印证着海滨先民的生存智慧,星虫胶原蛋白在低温下的凝固特性,被转化为特有的冷食美学。沙茶面则铭刻着南洋记忆,其酱料配方源自印尼沙嗲,经闽南工匠改良,形成花生酱与海鲜的味觉交响。这些小吃不仅是风味载体,更是族群迁徙的密码,如台湾蚵仔煎与泉州海蛎煎的孪生关系,揭示着跨海饮食文化的同源性。

饮食习俗中蕴藏着深层的文化逻辑。“呷茶配话”的茶俗将安溪铁观音的冲泡技艺转化为社交仪式,二十四道茶序暗合二十四节气养生之道。除夕围炉中的血蚶习俗,取其贝壳状似古代钱币,食用后将其置于门后,形成“积钱”的心理暗示,这种象征体系延续着中原农耕文化的吉祥观念。当代美食人类学研究显示,闽南饮食的“鲜、香、淡”三重维度,恰好对应着海洋、山地、平原的生态特征,构成滋味的地理谱系。

在全球化与本土化的张力中,闽南文化既需要数字化建档等保护手段,更亟待活态传承机制的创新。建议建立跨学科研究平台,运用GIS技术绘制文化空间图谱;开发沉浸式语言课程,借鉴加拿大法语沉浸式教学模式,在基础教育阶段创设方言文化语境;鼓励当代艺术创作,如将出砖入石工艺转化为建筑立面生成算法。唯有在传统基因与现代语法的对话中,方能延续这条跨越千年的文化血脉,使其在新时代绽放出更璀璨的光华。