2025年4月,徽州文化园非法集资案二审终审裁定引发社会广泛关注。作为涉案金额逾17亿元、波及全国多省市的特大经济犯罪案件,其判决结果不仅体现了司法机关对非法集资行为的零容忍态度,更成为观察我国金融犯罪法律适用与司法实践的重要样本。该案主犯曾永军等人因集资诈骗罪被判处无期徒刑,展现了刑法对破坏金融秩序犯罪的严惩立场,同时也揭示了新型非法集资犯罪手段与司法审查的复杂性。

案件背景与司法进程

徽州文化园项目始于2000年,初期定位为展现徽派文化的综合性文旅园区,但在2014年后异化为非法集资工具。运营方通过预付储值卡、养老地产投资等名义,以12%-14%年化收益为诱饵,在全国设立分支机构吸收资金,最终形成"以新还旧"的庞氏骗局。2017年12月案发时,未兑付本金已达218亿元,涉及2.9万名集资参与人,其规模在同类案件中具有典型性。

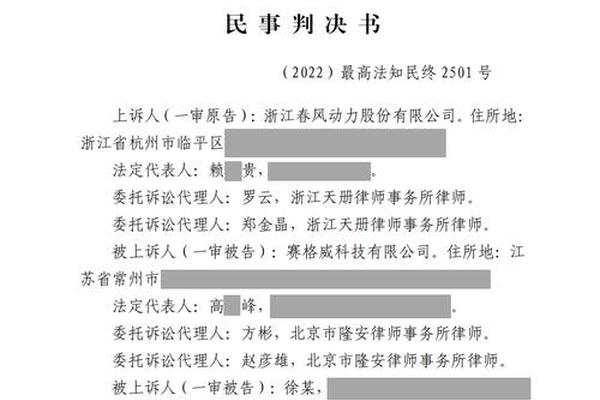

司法程序历经公安机关跨省侦查、检察机关提起公诉、两审法院审理三个阶段。值得关注的是,二审法院在维持无期徒刑判决的特别指出"单位犯罪中对单位判处罚金不低于直接责任人员罚金"的法律适用。这一裁判要旨强化了对企业法人犯罪的经济惩处力度,体现了罪刑相适应原则的深化实践。

法律定性的核心争议

本案法律适用的核心在于集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区分。法院依据《刑法》第192条及司法解释,从资金用途、还款能力、宣传手段三个维度进行认定:资金实际用于购置豪车房产而非宣称的文旅开发;运营方自2014年已丧失持续兑付能力;存在虚构GUCS币价值、操纵交易价格等欺诈行为。这些事实符合《关于审理非法集资刑事案件司法解释》第7条"以非法占有为目的"的认定标准。

争议焦点集中于虚拟货币交易的法律定性。判决创新性地指出,通过篡改虚拟货币代码实施集资诈骗,虽披着"金融创新"外衣,但其无实体价值支撑、人为操纵价格的特征,本质上仍属传统诈骗方法。这为新型网络非法集资犯罪提供了重要判例指引。

量刑考量的多维透视

在量刑层面,法院综合考虑了犯罪数额、社会危害、退赔情况三大要素。主犯曾永军涉案金额远超"数额特别巨大"标准(司法解释规定个人集资诈骗100万即属"数额巨大"),且造成2.9万人重大损失,符合《刑法》第192条"情节特别严重"的顶格量刑。而从犯许某某等人因存在自首、部分退赃等情节,依法获得从轻处罚,体现了宽严相济的刑事政策。

值得关注的是罚金刑的适用创新。法院对单位判处罚金21亿元,创下同类案件纪录。这种"双罚制"实践(既处罚个人又重罚单位)有效破解了既往企业犯罪中"个人顶罪、法人获益"的困局,与2022年《防范和处置非法集资条例》第30条强化单位责任的规定形成呼应。

司法实践的时代意义

本案判决彰显了三个层面的法治进步:其一,确立虚拟货币非法集资的审查标准,明确"代码篡改型"虚拟货币不具备价值基础的法律属性;其二,突破传统资金流向审查方法,采用区块链技术追溯涉案的2.49亿元泰达币流转路径;其三,创新涉众型经济犯罪执行机制,建立"信息登记—资产清算—比例清退"的三阶处置模式。

对比"阜兴系"565亿非法集资案,本案在电子证据采信、境外资产追缴等方面形成突破。法院采纳的"算法审计"方法,通过大数据分析10万余条交易记录,精准锁定资金池异常波动节点,为同类案件办理树立技术标杆。

社会治理的深层启示

案件暴露出文旅项目融资监管的三大漏洞:特许经营权限模糊、预付资金监管缺位、跨区域协同机制滞后。建议从立法层面完善《文化旅游项目融资管理办法》,建立文旅项目"负面清单"制度,对涉及预付卡销售、虚拟资产交易等业务实施前置审批。

对公众而言,本案的警示在于识别"文化外衣+高息承诺"的新型骗局。司法机关统计显示,85%的受害人因轻信"背景""名人站台"等包装入局。这要求金融监管部门加强风险提示,建立文旅项目"白名单"公示平台,压缩犯罪生存空间。

徽州文化园非法集资案的终审判决,既是我国金融司法走向成熟的标志性事件,也是社会治理能力现代化的试金石。它提示我们:在数字经济时代,既要保持对新型犯罪的法律敏感,也需构建"行政监管—刑事打击—民事救济"的全链条治理体系。未来,随着《防范和处置非法集资条例》实施细则的完善,以及区块链溯源技术的深度应用,我国在维护金融安全、保护群众权益方面将展现更强的制度韧性。