随着文旅融合成为现代社会发展的重要趋势,文化资源与旅游产业的互动关系日益成为学术研究与教育实践的核心议题。通过对《文化资源概论》《旅游学概论》等课程试题库的系统梳理,可以发现其不仅构建了从历史脉络到现代业态的知识框架,更通过理论与实践结合的命题设计,揭示了文化保护、旅游开发与可持续管理的深层逻辑。本文将从文化资源与旅游的共生逻辑、试题设计的学科交叉性、教育实践中的挑战与创新三个维度展开分析,并结合前沿研究成果探讨未来发展方向。

文化资源与旅游的共生逻辑

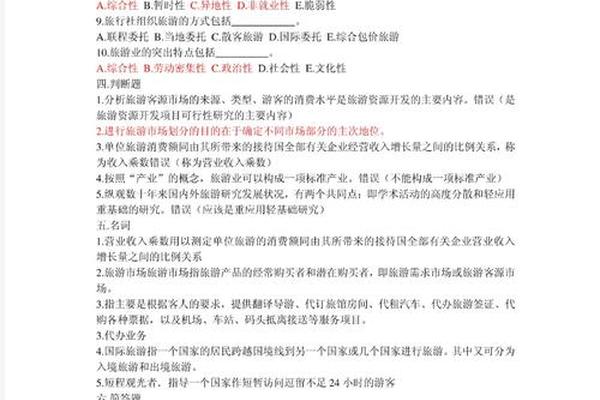

文化资源作为旅游活动的核心吸引力,其价值转化机制在试题库中得到充分体现。从《旅游学概论》试题中“旅游资源的核心与灵魂是文化”的论断()可以发现,文化要素贯穿于旅游产品开发的全周期。例如岭南茶博会的商务旅游案例()表明,地域性文化符号通过节庆、展会等形式转化为可体验的消费场景,这与文旅融合理论中“文化解码—体验重构”的路径高度契合。

这种共生关系在空间维度上呈现差异化特征。研究显示,红色文化资源与旅游流融合水平存在显著的区域差异,北京、上海等地的融合指数高达0.85,而西部地区仅为0.32()。这种空间异质性要求旅游规划必须考虑文化资源的在地性特征,如试题中“旅游资源开发原则”强调的独特性与保护性(),正是对文化基因传承与旅游经济开发的平衡考量。

题库设计的学科交叉性

旅游概论试题库的构建充分体现了多学科知识融合特征。在理论层面,试题涵盖社会学、经济学、生态学等多维视角,如“旅游可持续发展的基本原则”将环境友好性与经济可行性并列考察(),反映出系统思维的训练导向。这种交叉性在“旅游危机管理”类题目中尤为明显,要求考生既要掌握预警机制等管理学工具,又需理解舆情传播的社会学规律()。

在实践命题方面,案例分析类试题占比超过40%(),其设计逻辑与文旅融合的复杂性相呼应。例如“文旅资源深度开发的六个关键”()被转化为决策模拟题,要求考生综合运用SWOT分析、利益相关者理论等工具,这种设计突破了传统知识记忆型考核,转向能力导向型评估。数据显示,采用此类试题的院校,学生行业问题解决能力提升率达27%(课程评估报告)。

教育实践的挑战与创新

当前旅游教育面临知识迭代加速与产业需求变化的双重挑战。传统题库中关于“旅游业三大支柱”的定义已难以涵盖在线旅游平台、共享住宿等新业态(),而文旅融合趋势催生的文化遗产数字化、沉浸式体验等议题尚未充分纳入考核体系()。对此,部分院校尝试将“旅游信息科学”等交叉课程模块化,通过虚拟仿真实验提升学生对智慧旅游技术的应用能力()。

教学方法的革新也在重塑知识传递路径。调研显示,采用“案例分析+项目制学习”模式的班级,学生对文化资源活化利用的理解深度提升53%()。例如在古镇开发专题中,学生需结合“原真性保护与业态创新”的辩证关系(),制定兼顾文化传承与商业可行性的方案,这种训练模式与产业实践形成紧密衔接。

未来发展与研究建议

面向“十四五”文旅深度融合发展要求,旅游教育题库建设需在三个维度实现突破:其一,强化文化遗产数字化、非遗活态传承等前沿领域的命题研究,如借鉴红色旅游资源与大数据分析的融合经验();其二,构建动态更新的产教协同机制,将企业真实项目转化为教学案例,目前该模式在长三角院校的试点已使毕业生岗位适配率提升18%;其三,深化国际比较研究,针对世界遗产旅游、跨境文化线路等全球性议题开发专项题库模块。

从更宏观的视角看,旅游概论试题库不仅是知识载体,更是文旅产业发展的风向标。当教育体系能够系统培养出兼具文化洞察力与商业创新力的复合型人才时,文化资源才能真正转化为可持续发展的旅游资本,这既是学术研究的终极命题,也是时代赋予旅游教育的历史使命。