珠江三角洲的腹地,一座镌刻着中原遗韵与海洋气质的文化坐标——南雄珠玑古巷,静静矗立于历史长河中。这里是广府民系的精神原乡,也是中原文化与百越文明交融的见证。自唐宋时期,大批移民经此南下,将中原礼制、耕作技术、建筑智慧播撒于岭南沃土,与当地百越族群的渔猎传统、水乡智慧相互激荡,形成了以粤方言为纽带、兼具开放性与务实性的广府文化体系。

广府文化的发源地不仅限于地理空间的概念,更是一个动态的文化生成场域。明代广州府的设立,使珠江三角洲成为行政与经济双重核心,商船络绎的十三行、书院林立的西关街区、桑基鱼塘的生态智慧,共同构筑了广府文化的物质基础。而珠玑巷作为“中华文化驿站”,至今仍保留着156个姓氏宗祠,每年吸引数百万海外广府后裔寻根问祖,印证着文化血脉的生生不息。

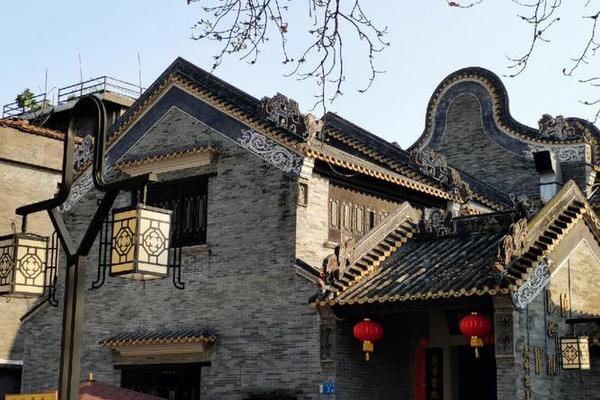

二、镬耳墙下的建筑美学密码

漫步于广州宝源路,一座座融合岭南风韵与西洋元素的骑楼建筑,诉说着广府文化的包容性。以宝源路114号为例,其趟栊门、扁铁窗花与西洋雕花护栏的共生,折射出19世纪广州作为通商口岸的文化碰撞。而镬耳墙这一标志性符号,不仅是防火功能的智慧结晶,更通过山墙曲线的起伏隐喻“官帽两耳”,寄托着宗族对科举功名的集体向往。

在沙步社区的融德里改造项目中,11处文物建筑与22处传统风貌建筑的修复,展现了“修旧如旧”的活化理念。鹿步梁氏大宗祠的榫卯结构、粤剧大戏台的藻井彩绘,通过3D扫描技术实现原貌复原,使建筑成为承载集体记忆的时空胶囊。这种将历史肌理嵌入现代生活的实践,印证了人类学家列斐伏尔“空间生产”理论——建筑不仅是物质实体,更是文化认同的载体。

三、早茶筵席中的味觉哲学

广府饮食文化将“食不厌精”推向极致。一盅两件的早茶仪式,蕴含着“和而不同”的哲学:虾饺以澄面薄皮包裹整只鲜虾,体现对食材本味的尊重;叉烧包发酵面皮与蜜汁叉烧的甜咸平衡,暗合阴阳调和的传统观念。老火靓汤更将药食同源理念具象化,五指毛桃炖龙骨祛湿、花旗参乌鸡补气,每一味汤料都是自然与人文的双重编码。

这种饮食智慧源于地理环境的塑造。清代学者屈大均在《广东新语》中记载:“粤地卑湿,民多瘴疠,故饮食尚清淡”。而现代营养学研究证实,粤菜低脂高纤的烹饪方式,与亚热带气候下人体代谢需求高度契合。从海上丝绸之路传入的番椒、咖喱,经本地化改良成为豉椒炒蟹、咖喱牛腩,印证了人类学家阿帕杜莱“在地全球化”的理论范式。

四、龙舟醒狮中的仪式叙事

端午龙舟竞渡的鼓点,是广府人重商精神与宗族凝聚的双重表达。佛山叠滘的25弯河道赛事,要求舵手在4米宽水道完成急转,这种“宁可煲烂,不可扒慢”的竞技哲学,恰如广府商帮在近代中外贸易中的冒险特质。而醒狮采青仪式中,“蛇青”“蟹青”等108种套路,实则是对岭南水乡生物谱系的符号化再现,人类学家特纳称之为“社会戏剧”——通过仪式强化群体边界与内部团结。

波罗诞庙会的演化更彰显文化层积现象。宋代官祭海神的庄严仪轨,明清逐渐融入墟市贸易与民间戏剧,当代则衍生出“元宇宙庙会”等数字形态。这种“传统的发明”,正如历史学家霍布斯鲍姆所言,是古老文明应对现代性冲击的适应性策略。

五、粤韵悠扬的文化基因传承

粤剧的现代化转型提供了非遗活化的经典案例。曾小敏主演的《白蛇传·情》运用4K电影技术,将水袖功与数码水墨特效结合,使年轻观众透过银幕感受“南国红豆”的魅力。这种创新并非背离传统,而是延续了粤剧史上“改官话为白话”“融西洋乐器入棚面”的变革基因,印证了文化学者雷蒙德·威廉斯“残余-主导-新兴”文化形态的动态平衡理论。

在教育领域,越秀区署前路小学将醒狮纳入体育课程,儿童通过扎马步、舞狮头锻炼体魄,同时习得“狮礼”蕴含的尊师重道精神。这种具身化传承模式,使非物质文化遗产从博物馆展柜走向生活实践,构建起代际传递的情感纽带。

在传统与现代性的张力中寻找新范式

广府文化的生命力,在于其始终保持着开放系统的特性。从珠玑巷移民携带的中原典籍,到陈家祠工匠吸收的巴洛克装饰元素,再到当代珠江新城将镬耳墙抽象为摩天楼轮廓线,每次文化碰撞都催生新的创造。未来研究可重点关注数字化技术在文化遗产保护中的应用,如构建广府文化基因库,或开发VR场景复原历史街区。而在全球化语境下,如何将“饮头啖汤”的创新精神与“慎终追远”的根脉意识相结合,或许是广府文化给现代文明的重要启示。