在张家界奇峰林立的自然画卷中,一柄木质算盘正以独特韵律叩击着时光的门扉。这座因地质奇观闻名于世的世界自然遗产地,悄然孕育着另一项人类非物质文化遗产——珠算文化的活态传承。当游客驻足于天门山九十九道弯的盘山公路,或许不曾想到,当地土家族先民正是运用算珠的进退之道,在险峻山岭间开辟出生存智慧。这种将自然地理特征与文化符号深度交融的传承模式,使珠算在张家界突破了工具理性的桎梏,演变为承载民族记忆的文化DNA。

历史脉络中的共生密码

武陵山脉的褶皱里埋藏着珠算文化的千年密码。考古发现显示,澧水流域出土的汉代陶制算珠,其穿孔方式与《数术记遗》记载的"珠算板"高度吻合。当地土司文书中的赋税记录,更印证了明清时期珠算在武陵山区社会治理中的核心地位。这种计算技艺不仅用于商贸往来,更深度融入土家族"赶年""摆手舞"等民俗活动,形成独特的数理文化系统。

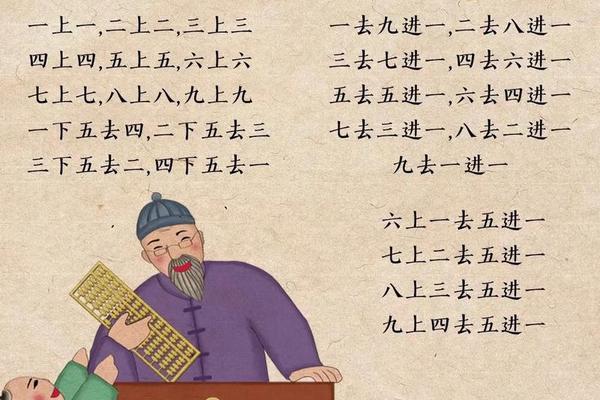

人类学家列维-斯特劳斯提出的"修补术"理论在此得到生动诠释。张家界先民将中原传来的珠算技艺与山地生存智慧相结合:用算珠定位法破解地形测绘难题,以归除口诀协调村寨资源分配。这种文化适应性创新,使珠算超越了单纯计算工具的功能局限,成为维系山地社会运转的文化枢纽。

教育创新的三维矩阵

在张家界民族小学的数学课堂上,算珠碰撞的清脆声响与多媒体设备的电子音效交织成趣。教育部门构建的"非遗传承人+专业教师+数字课件"三维教学体系,让古老算理焕发新生。通过将归除口诀改编成土家山歌,把定位规律转化为地理坐标游戏,抽象的数理思维获得了具象的文化载体。

这种教育创新取得显著成效。2023年全市珠算文化特色学校增至47所,学生数学逻辑思维能力测评优秀率提升23%。更值得关注的是,在联合国教科文组织"非遗进校园"案例评选中,张家界模式因成功实现传统文化现代转化而获得特别推荐。

数字时代的文化转译

天门山景区入口处的AR互动装置前,游客正通过手势拨动虚拟算珠解锁景区导览系统。这种将珠算符号转化为数字交互介面的创新,源于本地科技企业的文化解码能力。开发者将算盘档位结构转化为三维坐标系,使传统口诀成为操控虚拟现实的交互指令。

文化数字化战略催生出多元转化路径:非遗数据库收录的368套土家珠算口诀已完成区块链存证;"算理云课堂"覆盖武陵山片区23万用户;虚拟传承人"珠儿"通过自然语言处理技术,能解答2000余个珠算文化问题。这些创新实践印证了传播学者麦克卢汉"媒介即信息"的论断——珠算文化正通过数字媒介获得新的存在形态。

社会参与的协同网络

在永定区非遗工坊,银匠将算珠纹样熔铸进苗族银饰,设计师用算盘结构解构现代建筑形态。这种跨界的创造力,源自搭建的"文化生态共同体":文旅部门提供传统技艺支持,高校输送设计人才,企业开拓应用场景。多方协同使珠算元素渗透到文创产品、公共艺术等12个产业领域,年产值突破2.3亿元。

民间力量的觉醒同样关键。"珠算文化传习社"等37个自发组织通过短视频平台创作方言数来宝、算珠手工教程等内容,单条热门视频播放量超500万次。这种自下而上的传播活力,构建起传统文化现代传承的毛细血管网络。

面向未来的传承图景

当最后一抹晚霞映红天子山的峰林,七星山非遗馆的智能算盘仍在自动记录着文化传播数据。张家界的实践揭示:文化遗产的永续传承需要构建开放包容的生态系统。未来研究可深入探讨珠算文化基因的数字化表达标准,或追踪文化转译对认知模式的影响。国际学者已开始关注这种"山地智慧"对可持续发展目标的启示——毕竟,在应对复杂系统挑战时,人类或许正需要找回那份拨动算珠时的从容与睿智。

这片神奇的土地证明,文化传承不是简单的复制保存,而是持续的价值再造过程。当算珠的韵律与山风的呼啸共鸣,我们看到的不仅是古老智慧的当代存活,更是人类文明面对技术变革时的创造性应答。这种应答,或许正是破解传统文化现代转型难题的密钥。