中国武术的起源可追溯至原始社会的生存实践。在远古时期,人类为抵御野兽侵袭与部落战争,逐渐形成了以击打、投掷为核心的格斗技能。如《史记》记载的“手搏六章”与商周青铜兵器的发展,印证了武术从生存技能向军事技术的转化。春秋战国时期,角抵、手搏等竞技活动兴起,荆轲刺秦的典故更凸显武术在历史进程中的实战价值。司马迁在《史记·刺客列传》中描述的剑术对决,展现了武术早期技击性与艺术性的交融。

秦汉时期,武术突破军事藩篱进入民间。汉代角抵戏的兴盛与《汉书·艺文志》收录的《剑道》三十八篇,标志着武术理论体系的萌芽。特别是张衡《西京赋》中记载的“东海黄公”斗虎传说,折射出武术在民间叙事中开始承载文化象征意义。至唐宋,武举制度的创立(如唐代长安二年的武科考试)与少林武僧的实战记载(如《朝野佥载》所述十三棍僧救秦王),推动武术向专业化、系统化发展。

二、哲学:儒释道的精神熔炉

中国武术的本质超越单纯的搏击技术,其核心是儒释道哲学的身体实践。少林武术“禅武合一”的理念,将佛教禅定与拳法结合,如《易筋经》强调“外练筋骨皮,内练一口气”,体现佛家明心见性的修行观。武当武术则以道家阴阳学说为基,张三丰创太极拳讲究“以柔克刚”,《太极拳论》中“四两拨千斤”的力学原理,实为《道德经》中“柔弱胜刚强”的具象化表达。

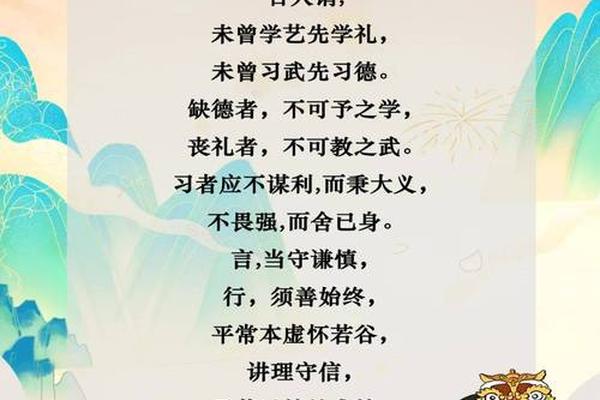

儒家更深度塑造武术文化品格。《纪效新书》记载戚继光强调“习武者必先正心”,将“仁、义、礼、智、信”融入武德规范。这种建构在霍元甲创办精武体育会的宗旨中达到高峰:以“爱国、修身、正义、助人”为准则,使武术成为民族精神教育载体。当代研究指出,武术通过“道器不二”的实践路径,使习练者在招式中体悟“天人合一”的哲学境界,完成从技术到心性的升华。

三、流派:千峰竞秀的技术谱系

中国武术在明清时期形成“南拳北腿”的宏观格局。北方以少林拳系为代表,其刚猛直进的风格源于战场实战需求,《手臂录》记载的少林棍法“劈、戳、扫、撩”四诀,与明代抗倭战役中僧兵战术密切相关。南方武术则受地理环境影响发展出短桥寸劲特点,如咏春拳“中线理论”与岭南艇家近身缠斗传统的渊源,在叶问宗师的口述传承中得以印证。

特殊历史情境催生独特拳种。墨家旋极术将守城术与力学原理结合,其“旋、耕、斜、回”十字功,暗合《墨子·备城门》所述防御工事构建逻辑。峨眉武术更融合古蜀巫文化与道家导引术,《华阳国志》记载的“巴渝舞”演化出的火龙拳,至今保留着祭祀仪轨中的身法轨迹。这些流派不仅是技击体系,更是地域文化的活态基因库。

四、嬗变:传统与现代的对话

近代西方体育的冲击促使武术开启现代化转型。1936年柏林奥运会上的武术表演,首次向世界展现“武舞”的美学价值,张之江主持的中央国术馆则引入解剖学、生理学重构训练体系。改革开放后,竞技武术套路评分标准的制定(如1991版《武术竞赛规则》),使“高、难、美、新”成为发展方向,但也引发传统技击性弱化的学术争议。

当代武术面临文化认同与产业发展的双重挑战。少林寺的文旅IP开发与《功夫熊猫》的全球传播,证明传统文化符号的现代转化潜力。但学者警示:过度舞台化可能导致武术沦为“文化标本”,需在校园武术教育中加强口传心授的传统传承方式,同时借助运动生物力学等科技手段深化技理研究。

文明基因的当代激活

中国武术历经五千年淬炼,从原始生存智慧升华为承载民族精神的文化符号。其价值不仅在于强身御敌,更在于通过身体实践传承中华文明的核心基因。未来研究应聚焦三大方向:运用数字技术构建武术动作库保存濒危拳种,借鉴认知科学阐释“以武入哲”的心智训练机制,探索武术在跨文化传播中的话语转换策略。唯有在守护文化根脉与拥抱现代性之间保持张力,方能令这株东方武学之树常青。