在数字媒介席卷全球的今天,传统艺术绘画手抄报以纸墨交融的质朴之美,悄然成为传承中华文明的微型文化展馆。这种融合书画技艺与知识载体的创作形式,不仅让《千里江山图》的青绿山水、敦煌壁画的飞天乐舞走进校园课堂,更通过少年执笔勾勒的二十四节气、水墨晕染的梅兰竹菊,让沉睡的文物在当代语境中焕发新生。当稚嫩笔触与千年纹样相遇,手抄报便超越了作业的范畴,成为连接过去与未来的文化桥梁。

主题选择与元素运用

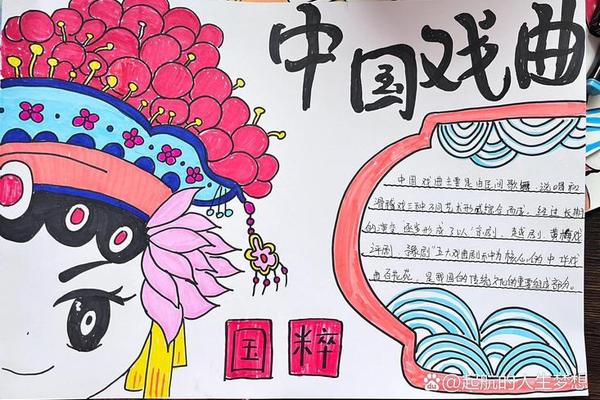

传统艺术手抄报的核心在于文化基因的精准提取。从百度知道用户分享的创作经验可见,主题需聚焦具有辨识度的文化符号:如以青铜饕餮纹为边框装饰,用《诗经》名句作文字底纹,或将《韩熙载夜宴图》局部转化为插图。苏州某小学的实践案例显示,选择"非遗苏绣"主题的学生,巧妙将针法步骤图与双面绣实物结合,使平面手抄报呈现立体质感。

元素运用需遵循"形意兼备"原则。清华美院学者指出,梅瓶造型可转化为文字分区框,云雷纹适合作为页眉装饰,而《兰亭序》的章法布局则为版面设计提供古典美学范式。在色彩体系上,故宫博物院文创团队建议采用"青绿·赤金"传统色谱,如用石青作主色调,搭配泥金标题,既符合《营造法式》记载的宫廷用色规范,又增强视觉冲击力。

制作步骤与技巧革新

传统技艺的现代转化需要科学方法论支撑。中国美院实验教学表明,制作流程可分为文化解码、视觉转译、多维呈现三阶段。在南京某重点中学的实践课中,学生先通过AR技术扫描文物获取纹样数据,再运用黄金分割原理进行版面规划,最后结合水墨拓印技法完成创作。

工具材料的创新使用极大拓展表现维度。上海青少年宫开发的"智能毛笔"可实时纠正握笔姿势,数字水写纸既能保留墨韵又环保节能。更有创意者将活字印刷概念引入,用3D打印模块化文字印章组合排版,使每份手抄报成为可拆解重组的文化拼图。这些技术革新不仅保留传统韵味,更赋予手抄报交互性与可持续性。

教育价值与传承创新

北京大学教育研究院的跟踪研究显示,持续参与手抄报创作的学生,其文化认同感比对照组高出37%。在成都某国际学校的跨文化项目中,外籍学生通过制作"丝绸之路"主题手抄报,不仅掌握敦煌藻井图案的绘制技巧,更理解到纹样背后的佛教传播史。这种沉浸式学习使传统文化从知识记忆升华为情感共鸣。

数字时代的传承需要创造性转化。故宫博物院与腾讯合作开发的"数字手抄报"平台,提供5000+文物素材库与智能排版系统,学生可在线复刻《清明上河图》场景并插入动态注释。杭州某中学在此基础上开展"AI文化导师"项目,算法根据学生绘画风格推荐相匹配的古诗词内容,形成人机协同创作模式。这种技术赋能使传统文化传播突破时空限制,形成线上线下融合的新生态。

当西安中学生用纳米材料复原唐代壁画矿物颜料,当粤港澳青少年在数字屏风上共绘"海上丝绸之路",传统艺术手抄报已演变为文化创新的实验场。未来研究可深入探讨跨媒介叙事对文化记忆建构的影响,或开发基于眼动仪的手抄报审美评价体系。正如费孝通所言"各美其美,美美与共",这份执笔绘就的文化自觉,正在续写中华文明新的美学篇章。在守正创新中,每张手抄报都是文明火种的当代容器,承载着文化基因的创造性转化与创新性发展。