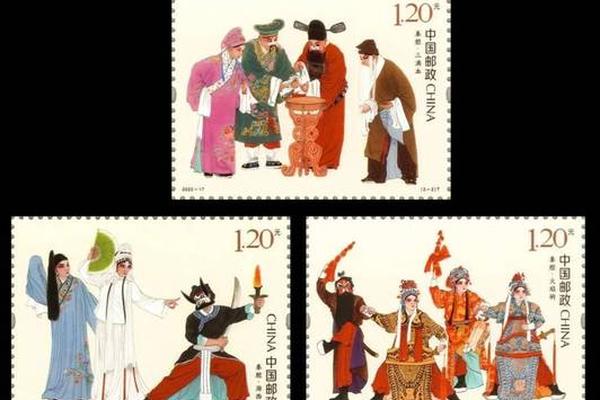

邮票作为“国家名片”,其设计语言往往浓缩着文化精髓。2022年8月13日发行的《秦腔》特种邮票,以绢本工笔重彩技法将铜锤花脸、文武小生等11个戏曲人物定格于方寸之间,通过粗犷线条与浓烈色彩的碰撞,再现了秦腔艺术的豪放气质。而2016年文化遗产日邮票则通过“大禹治水”玉雕与古琴“九霄环佩”的并置,以物质与非物质文化遗产的对话,构建起文明传承的视觉图谱。这两套邮票的设计均体现了对传统文化基因的解码与重构,前者以戏剧舞台为画布,后者以文物器型为载体,共同诠释了文化遗产的多元形态。

在《秦腔》邮票的创作中,设计师录洁囡与郭线庐突破传统戏曲邮票的竖式构图,采用无边框横式票型,通过人物服饰的描金技法与背景的淡雅晕染,形成“重彩人物+素雅空间”的视觉张力。例如《火焰驹》中艾谦的红色蟒袍与火焰纹样形成动态呼应,《三滴血》里晋信书的绿袍与周仁祥的红衣构成戏剧性对比,这些细节处理既符合秦腔“慷慨激昂”的艺术特质,又赋予画面古籍插图般的古典韵味。文化遗产日邮票则通过浮雕效果的玉器纹饰与水墨质感的古琴线条,在二维平面中营造三维质感,展现“刚柔并济”的美学平衡。

非遗传承的当代叙事:秦腔邮票的文化内涵

《秦腔》邮票的选题深度植根于非遗保护的时代语境。作为中国梆子腔鼻祖,秦腔现存2700余个传统剧目,其“激越高亢”的唱腔与“枣木梆子”的击节方式,承载着黄河流域的民间记忆。邮票选取的《火焰驹》《三滴血》《游西湖》三部经典,分别对应“义士传信”“滴血断案”“人鬼情缘”三大母题,这些剧目通过邮票场景重构,将非遗的活态传承转化为可触可感的视觉文本。

特别值得关注的是《三滴血》邮票的文化地理学意义。该剧目中“祖籍陕西韩城县,杏花村中有家园”的经典唱段,不仅使韩城杏花村成为文化地标,更通过邮票发行激活了地方文化认同。2022年首发式在咸阳、宝鸡、渭南三地联动直播,秦腔名家现场演绎剧目选段,使邮票成为连接戏曲艺术与地域文化的媒介。这种“邮票+实景”的传播模式,让非遗从博物馆式的静态保护转向参与式传承。

从邮品到文化现象:社会影响与传播效应

《秦腔》邮票发行首日即引发收藏热潮,698万套的发行量背后是多重传播策略的叠加。中国邮政通过AR技术实现“扫邮票看剧目”的数字化体验,在“中国集邮邮票百科”小程序中嵌入《火焰驹》电影片段与《游西湖》绝技展示,使传统邮品成为新媒体时代的文化入口。而文化遗产日邮票则通过“物质/非物质”的二元结构,引发公众对文化遗产完整性的思考——如玉雕代表工匠精神的物化传承,古琴象征技艺活态延续,这种对比启发着保护理念的革新。

邮票的文化辐射力还体现在跨界融合上。陕西邮政围绕《秦腔》开发主题邮册、首日封、数字化防伪邮戳等衍生品,将集邮行为扩展为文化消费。更有学者指出,这类邮品构成“移动的文化课堂”,如《三滴血》邮票促使青少年探究古代司法制度中的科学谬误,《游西湖》场景激发对传统志怪美学的兴趣。这种教育功能的实现,正是文化遗产传播从专业领域走向公共空间的成功范例。

文化遗产保护的创新路径:数字化与多维度传承

在技术赋能的背景下,邮票正在突破纸质载体的局限。《秦腔》邮票通过AR重现舞台特效,文化遗产日邮品融入二维码延伸阅读,这些实践与2025年《方寸天地》非遗日历的数字化战略形成呼应——后者收录149套非遗邮票,结合小程序扫描实现“一票一故事”的深度交互。这种“实体收藏+虚拟体验”的模式,为非遗传承开辟了沉浸式传播新路径。

未来文化遗产主题邮票的设计可向三个维度拓展:其一,构建系统性叙事,如将“秦腔—昆曲—粤剧”等剧种邮票串联为戏曲文化谱系;其二,强化参与性设计,借鉴斐济蛇年生肖邮票的在地化创作经验,邀请非遗传承人参与邮票图稿评审;其三,探索元宇宙应用,参考香港鼻邮票的3D建模思路,打造可穿戴的数字邮品。这些创新不仅延续“方寸纳乾坤”的传统智慧,更使文化遗产在数字文明中焕发新生。

邮票作为文明传承的微缩史诗

从《秦腔》邮票的工笔重彩到文化遗产日邮票的刚柔并济,方寸之间的艺术创作已成为解码文化基因的特殊语言。它们既是对非遗项目的视觉存档,也是传统文化现代转译的试验场。当《三滴血》中“滴血认亲”的荒诞通过邮票引发科学思辨,当古琴纹样在数字扫描中流淌出千年清音,这些微观叙事正在重构公众对文化遗产的认知维度。未来的邮票设计,或许能在技艺传承、地域认同、国际传播等领域探索更深层的文化表达,让方寸之地真正成为文明对话的永恒舞台。