在中国传统文化的长河中,生肖不仅是时间的刻度,更是一种凝聚着哲学、美学与民俗智慧的符号系统。当“慢鉴赏”这一概念与生肖艺术相遇,便催生出一种独特的文化体验——它要求观者以沉静之心,透过生肖的具象形态,触摸其背后绵延千年的精神脉络。若以艺术视角聚焦十二生肖,龙的形象尤为特殊:作为唯一虚构的神兽,它跨越图腾崇拜与皇权象征,成为中华民族集体想象的结晶。从商周青铜器上的夔龙纹到紫禁城太和殿的盘龙柱,从《周易》“飞龙在天”的卦象到当代艺术家韩美林的抽象雕塑,龙以其多元的艺术表达,构建了一个贯通古今的文化磁场。

历史脉络中的艺术基因

生肖艺术的历史可追溯至新石器时代的动物图腾。唐代墓葬出土的兽首人身陶俑(如湖南湘阴陶俑),以“兽首人身”的造型将生肖与方位、时辰观念结合,其宽袖袍服与拱手姿态暗示着礼仪秩序与宇宙观的交融。宋代“十二时盘”的记载更揭示了生肖的动态美学——随着时辰流转,盘面图案从龙变为蛇、马,这种时空交错的意象恰似传统水墨画的“留白”,以虚实相生激发观者的想象。

至明清时期,生肖艺术进一步世俗化。河北武强年画《莲生贵子图》将十二生肖与婴戏图案并置,通过“双圆嵌套”的构图,隐喻“天人合一”的生命循环;而四川夹江年画《老鼠嫁女》则以诙谐的拟人化场景,将生肖融入民间叙事,赋予其教化的功能。这些作品不仅承载着技艺传承,更折射出不同时代的社会心态:从神圣祭祀到世俗欢庆,生肖艺术始终是连接集体记忆与个体情感的纽带。

考古发现与文献互证为生肖艺术研究提供了实证基础。例如战国鎏金铜卧牛牌饰的出土,印证了《周礼》中“以牲告祭”的礼仪制度;高台县东汉彩绘木牛辎车则揭示了生肖在丧葬文化中的符号意义。这些实物与文本的对话,为当代学者重构生肖艺术史提供了多维视角。

视觉语言中的造型密码

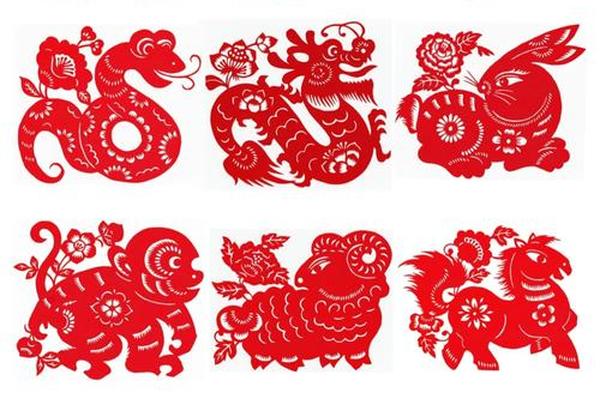

传统生肖艺术的视觉表达包含一套独特的符号语法。在剪纸艺术中,蛇盘兔的螺旋构图(《蛇盘兔》)不仅是形式美的体现,更暗含“阴阳相生”的哲学——蛇属火、兔属木,火木相生象征家族兴旺。石雕生肖则通过材质与形态的张力传递文化寓意:汉代石刻虎强调肌肉的块面感,凸显力量;而清代石雕猪则以圆润线条传递富足安乐之感,这种“刚柔并济”的美学原则,与书法中“铁画银钩”的笔法异曲同工。

色彩系统同样是解码生肖艺术的关键。民间泥塑“兔儿爷”以明黄、朱红为主色,既符合《考工记》“青与赤谓之文”的配色传统,又通过骑虎造型颠覆“寅吃卯粮”的危机隐喻,转化为“卯驭寅粮”的吉祥叙事。韩美林设计的生肖邮票则突破固有范式:其笔下的鸡以钴蓝羽毛与金色喙爪碰撞,既保留剪纸艺术的平面装饰性,又融入现代构成的节奏感,形成“古意新声”的视觉张力。

当代数字技术为生肖艺术注入新可能。2025年上海“蛇生肖艺术大展”中,LED灯箱组成的“巳”字形装置,通过光影变幻模拟蛇蜕皮重生的动态;互动沙发拼接游戏则让观众在参与中重构蛇的形态,这种“可触可感”的体验,重新定义了慢鉴赏的边界。

象征体系里的文化拓扑

生肖艺术的象征意义呈现层叠结构。表层是动物特性与人类品格的类比,如鼠的机智、牛的勤勉、龙的威严,这种“以物喻德”的模式源于《诗经》比兴传统。中层则关联着天文历法系统:十二生肖对应二十八宿中的“十二次”,龙居东方七宿,其春分升天的星象被转化为“二月二龙抬头”的民俗,艺术形象由此成为天文知识的可视化载体。

深层象征则指向哲学观念。纳西族“巴格”经图中的青蛙,以肢体对应五行方位,生肖环绕其周,构成“天圆地方”的宇宙模型;山东聂家庄泥塑通过夸张的动物比例(如虎头占身长三分之一),暗示“大巧若拙”的道家美学。这种象征体系的复杂性,要求鉴赏者具备跨学科视野——如艺术史学者巫鸿所言:“解读一件生肖文物,需同时打开神话学、考古学与形式分析的三棱镜。”

生肖符号的跨文化传播进一步丰富了其象征维度。郎世宁设计的圆明园十二兽首喷泉,将巴洛克风格与生肖结合,虽因乾隆反对裸体雕塑而调整,却意外创造了中西艺术对话的范本;当代设计师黄天球的《12生肖巧克力》,以可可脂浮雕重构生肖轮廓,使“吃”这一行为转化为文化体验的仪式。

未来场域下的创新实验

在文化遗产活化的语境下,生肖艺术正经历创造性转化。中央美院的“全球吉庆生肖设计大赛”涌现出诸多跨界作品:曹沛晴的《GuardianMouse》将鼠标与鼠生肖融合,通过USB接口实现“封口即加密”功能,使传统文化嵌入数字生活;周子奕的《纸韵吉鼠》运用激光雕刻技术,在多层宣纸上构建生肖剪纸的光影剧场,重新诠释“慢工出细活”的手作精神。

教育领域亦展开新探索。人教版美术教材《生肖大家庭》突破“像不像”的写实框架,指导学生用几何体块解构生肖形态:鸡冠转化为三角形阵列,狗耳演绎为波浪折线,这种“形简意丰”的教学法,既传承了汉代画像石的概括美学,又契合儿童认知心理。玉学院的《戌狗亥猪主题鉴赏》课程更将北斗七星神话与生肖结合,通过玉雕实物触摸、星图模拟等沉浸式体验,让青少年在“知”与“感”的交织中理解文化基因。

未来研究可沿三个方向深入:一是构建生肖艺术基因库,利用AI图像分析技术,量化不同时期造型风格的演变轨迹;二是拓展材料语言,如清华大学团队正在试验的“生漆-碳纤维”复合材料,试图在保留漆艺温润质感的塑造更具现代感的生肖雕塑;三是加强国际传播叙事,如结合元宇宙技术打造虚拟生肖博物馆,让龙舟竞渡与西班牙奔牛节在数字空间对话,探索文化共情的新路径。

当我们在博物馆凝视一件商代玉龙,或在美术馆邂逅不锈钢锻造的抽象生肖,时间仿佛被压缩成一道折线——过去与当下在艺术符号中重叠。生肖艺术的慢鉴赏,本质上是一场跨越千年的凝视:它要求我们不仅用眼睛观看形象,更以心灵丈量文化基因的厚度。从红山文化的C形玉龙到韩美林的奥运福娃,每一次艺术再现都是对传统的重新诠释,而未来的答案,或许就藏在那些尚未被充分解读的造型密码与象征拓扑之中。