中国刺绣作为传承数千年的手工艺瑰宝,不仅以针线为笔墨勾勒出东方美学的深邃意境,更以“四大名绣”——苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣为载体,凝聚着不同地域的文化基因与艺术智慧。从秦汉时期丝绸之路上流动的绣品,到明清时期宫廷御用的华美纹样,刺绣始终是中华文明的重要符号。这些绣品或清雅如江南烟雨,或瑰丽似岭南金翠,或磅礴若巴蜀山川,以经纬交织的丝线书写着民族审美的史诗。

一、历史长河中的绣艺脉络

刺绣的起源可追溯至新石器时代的骨针缝纫,殷商甲骨文中“黹”字的出现印证了早期刺绣技艺的存在。1972年长沙马王堆汉墓出土的“信期绣”云纹菱花罗,其针法之精密与当代湘绣一脉相承,印证了汉代刺绣已具备高度艺术水准。至唐宋时期,随着纺织业发展与文人参与,刺绣突破实用功能转向艺术表达,北宋《杜阳杂编》记载的粤绣名匠卢眉娘以尺绢绣七卷《法华经》,展现了绣艺与书画的深度融合。

明清两代是刺绣工艺的鼎盛期,四大名绣在此阶段形成鲜明地域风格。苏州“绣市”聚集数万绣工,以顾绣开创画绣新风;粤绣借助广州通商口岸优势,金线孔雀羽绣远销欧洲皇室;蜀绣依托成都“锦官城”的织造传统,将巴蜀民俗融入纹样;湘绣则在吸收苏粤精髓后独创掺针技法,使狮虎毛色呈现立体光影。这一时期刺绣不仅成为身份象征,更通过海上丝绸之路成为东西方文化交流的媒介。

二、针尖上的美学体系构建

四大名绣在艺术表现上各具特色,形成差异化美学范式。苏绣以“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”八诀著称,双面绣《猫》的瞳孔运用1/24丝线分色晕染,达到“以针代笔,丝理胜于墨韵”的境界。湘绣突破平面刺绣局限,独创鬅毛针法使虎纹呈现三维质感,1915年巴拿马博览会上《狮虎》绣屏以“远观威猛近察毫”的视觉效果震撼世界。

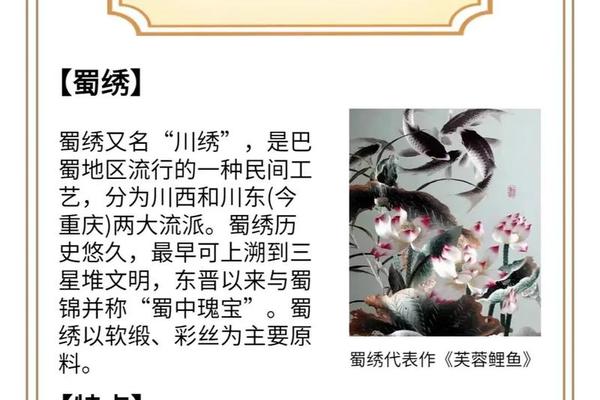

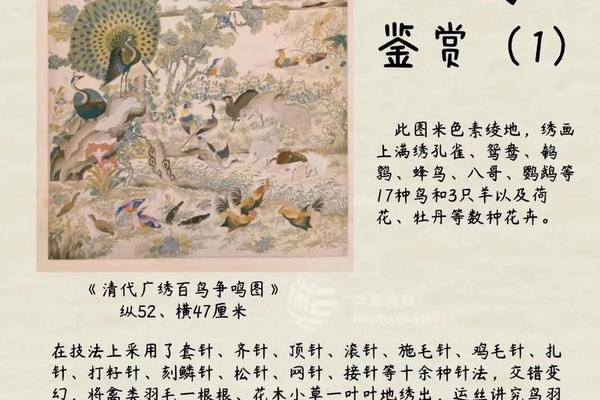

粤绣的审美特质体现于“三绝”:以马尾缠绒勾勒轮廓的立体感,孔雀羽捻线呈现的流光溢彩,金银线垫高绣形成的浮雕效果。清代《百鸟朝凤》绣屏运用7大类60余种针法,将岭南的热烈奔放凝结为“寸锦寸金”的华美。蜀绣则以“穷工极巧”闻名,122种针法中既有表现鲤鱼鳞片的虚实覆盖针,也有刻画熊猫绒毛的交叉针,《芙蓉鲤鱼》座屏通过晕针技法让水面泛起粼粼波光,印证了“蜀中之宝”的美誉。

三、经纬交织的文化密码

刺绣作为“无字史书”,承载着民族集体记忆与精神信仰。苗族盛装上的蝴蝶妈妈纹样,通过锁绣技法将创世神话凝固为永恒图腾;彝族马缨花纹腰带的每一针脚都诉说着咪依鲁传说,其鲜红花瓣既是生命赞歌也是驱邪符咒。苏绣中的《江南水乡》系列以乱针绣模仿水墨皴擦,将文人画的诗意栖居转化为丝理语言;而粤绣《丹凤朝阳》中凤凰尾羽的43种金色渐变,暗合着岭南族群对太阳崇拜的古老信仰。

在礼制规范层面,刺绣更是等级秩序的视觉化呈现。明代文武官服补子严格规定文禽武兽纹样,湘绣中的十二章纹帝王衮服需12位绣娘协作三年方可完成。这些制度性刺绣不仅展现技艺高度,更深层维系着传统社会的文化认同,正如人类学家邓启耀所言:“一针一线皆可窥见族群迁徙的密码与文明演进的年轮”。

四、传统工艺的当代转型

面对机械化生产的冲击,四大名绣在守正创新中探寻活态传承之路。苏州镇湖刺绣研究所开发纳米丝线材料,使双面绣厚度缩减至0.12毫米;蜀绣与数码科技结合,《三星堆青铜立人》绣像通过3D扫描重建文物肌理,让古老文明在针线下重生。年轻设计师将湘绣元素植入高定时装,米兰时装周上的《墨韵青花》系列以掺针技法演绎现代极简美学,实现“非遗出圈”。

学术研究领域,清华大学丝绸考古团队通过显微分析,复原唐代粤绣孔雀羽线的捻制工艺;苏州大学非遗中心建立针法数据库,运用AI技术模拟122种蜀绣针迹走向。这些跨学科探索为传统工艺注入新动能,印证了费孝通“文化自觉”理论——唯有在创新中延续基因,方能成就永恒的生命力。

纵观中国刺绣千年历程,四大名绣如同四股彩线,交织出中华文明的精神图谱。它们既是地域文化的物质载体,也是民族审美的心灵镜像。在全球化与本土化碰撞的今天,我们更需要以“工匠精神”守护针法密码,以“数字基因”激活传统技艺,让经纬之间的文化血脉永远流淌。未来研究可深入挖掘刺绣纹样的符号学意义,构建跨地域的技艺传播图谱,使这一穿越时空的指尖艺术,继续在世界文明对话中绽放异彩。