摘要:

本土文化作为一个国家或地区的文化基因,承载了丰富的历史、民俗、艺术与哲学思想,反映了一个民族或群体的独特认同感和归属感。本文从多个角度对“本土文化资源”进行深度剖析,围绕其定义、重要性、传承方式及其对现代社会的影响展开讨论。文章将从本土文化的历史背景、语言传承、宗教信仰、艺术表现、民间风俗与地方经济等六个方面进行详细阐述,并探讨如何在全球化背景下推动本土文化的保护与创新。通过这些内容的分析,本文将为理解本土文化资源的多重价值提供一种全面视角,并预测其在未来社会中的发展趋势。

本土文化的定义与历史背景

本土文化,指的是特定地区或民族在长期的历史发展过程中,所形成的独特文化形式与思想体系。这种文化不仅仅包括语言、艺术、宗教等显性元素,还包含了深层次的价值观念、行为规范与社会结构。它是一个民族与生俱来的文化基因,承载着历史记忆和民族身份认同。

本土文化的形成经历了漫长的历史过程。从远古时期的部落文化到各民族的封建社会,甚至在现代化的过程中,本土文化始终如影随形。随着现代化、全球化的进程加快,许多传统文化元素面临被遗忘的危险。保护和传承本土文化成为了时代的重要任务。

历史上,本土文化的形成往往受到地理、气候、自然资源以及外来文化的影响。在中国,传统的儒家文化、道家思想、佛教与民间信仰交织在一起,构成了中国本土文化的丰富多样性。这些文化元素在不同历史时期经历了变迁和融合,形成了今天的文化特色。

语言与本土文化的关系

语言是本土文化最直接的体现方式之一,是民族身份认同的核心载体。每一门语言不仅仅是沟通工具,更是思想、历史与文化的传递者。在全球化的今天,语言的流失与消亡不仅仅是文化的一部分丧失,更是民族文化根基的动摇。

本土语言承载了大量的历史信息和文化智慧。例如,中国的方言、少数民族语言不仅在语音、词汇上各具特色,更在表达情感和哲理上有着独到之处。每种方言都有自己独特的韵律与表达方式,它们承载了不同地区人民的生活方式和世界观。

随着信息化和全球化的深入,英语作为世界通用语言的地位逐步上升,许多地方语言面临消亡的危机。在这种背景下,语言的保护不仅是文化传承的重要一环,更是社会稳定与认同感构建的基石。政府和社会各界应当加强对本土语言的保护与推广,通过教育、媒体等手段,确保语言的持续传承。

宗教信仰与本土文化的关联

宗教信仰是本土文化中的核心元素之一,它反映了一个民族对于宇宙、自然与生命的根本看法。不同的宗教体系和信仰在不同地区的本土文化中根深蒂固,影响着人们的日常生活、思想观念以及价值取向。

以中国为例,儒教、道教和佛教是影响深远的三大宗教,它们不仅塑造了中国古代的社会伦理、政治制度,也在艺术、文学、建筑等方面产生了巨大影响。儒教强调的“仁爱、礼义”,道教崇尚的“自然、无为”与佛教的“慈悲与觉悟”,都深入人心,成为了传统社会的基石。

在现代社会中,由于多元文化的冲击与世俗化的趋势,传统宗教信仰逐渐出现衰退。面对这一现象,如何保持宗教信仰对本土文化的影响力,成为一个值得深思的问题。在此背景下,本土宗教文化的现代化转型,尤其是通过与现代社会价值观的融合与对话,将成为未来发展的关键。

民间艺术与本土文化的传承

民间艺术是本土文化的重要表现形式,涵盖了从传统音乐、舞蹈到手工艺、戏曲等多种形式。这些艺术形式源自民间,是普通百姓的智慧结晶,承载着丰富的民族特色与情感表达。

中国的京剧、皮影戏、剪纸艺术等,都是具有浓厚地方特色的民间艺术形式。它们通过世代相传,在形式上不断创新,而在内涵上保持着传统的精髓。比如,京剧的唱腔、身段,虽然随着时代的变迁而有所变化,但其讲究的“文武唱做打”依然深刻影响着今天的表演艺术。

随着现代娱乐方式的多样化,许多传统民间艺术形式正面临着逐渐消失的风险。如何在保留传统艺术精髓的使其焕发新的生命力,是当前文化界面临的挑战。通过现代科技手段与创新的艺术表现形式,传统民间艺术可以实现跨越时空的传播与再创作,带给年轻一代更深刻的文化体验。

本土文化的民俗与节庆

民俗与节庆是本土文化中不可或缺的一部分,它们深刻反映了一个民族的历史、信仰与生活习惯。从春节到中秋,从端午到清明,每一个传统节日背后都有着丰富的文化内涵,体现了人与自然、人与社会、人与家庭的和谐关系。

例如,春节是中华文化中最具代表性的节日之一,它不仅是家庭团聚的时刻,也是纪念祖先、祈求幸福和安康的仪式。春节的庆祝方式,包括贴春联、放鞭炮、吃团圆饭等,都深刻体现了中国人对家国情怀与亲情的重视。

随着现代化生活节奏的加快,许多传统节庆的庆祝方式发生了变化,甚至有些传统习俗逐渐淡化。在这种情况下,如何通过现代传播手段和创新活动形式,使传统节庆与民俗焕发新活力,成为了当前的一个重要议题。加强对传统节庆活动的保护与创新,将有助于提升民族自豪感与文化认同感。

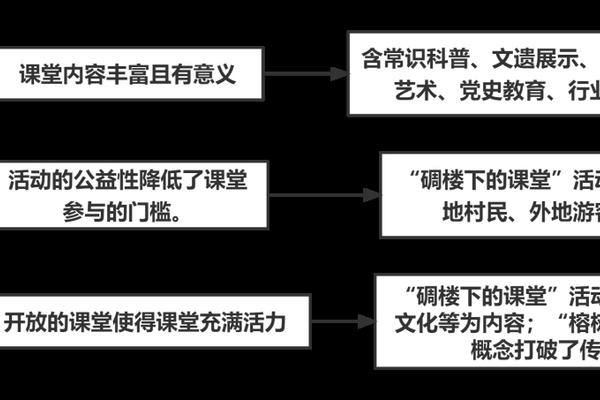

本土文化资源与地方经济的结合

本土文化资源不仅是文化传承的基石,它们与地方经济发展也息息相关。文化产业的兴起,使得本土文化资源成为推动地方经济发展的新引擎。通过合理的开发与利用,本土文化资源可以成为地方经济增长的独特优势。

例如,许多地方通过发展文化旅游、手工艺品产业等方式,将本土文化资源转化为经济效益。西安的兵马俑、敦煌的莫高窟、黄山的自然景观与文化遗产,都吸引了大量游客,为当地带来了可观的经济收益。传统手工艺品如景德镇的瓷器、云南的少数民族银饰,也逐步走向国际市场,成为了文化出口的一部分。

如何在保护本土文化的合理开发文化资源,避免过度商业化和文化滥用,是值得关注的课题。在未来,文化产业的发展应当注重文化的内涵与精神的传承,而不仅仅是经济利益的最大化。通过创新思维与可持续发展模式,本土文化资源能够在全球化的背景下获得更好的传承和发展。

总结与展望:本土文化的保护与创新

本土文化是民族精神的源泉,是维系社会凝聚力与认同感的重要纽带。在全球化与现代化的浪潮中,保护与传承本土文化显得尤为重要。通过语言、宗教信仰、民俗、艺术等多方面的努力,本土文化资源能够在新时代焕发出新的生命力。

未来,本土文化的保护不仅需要政策支持和社会关注,更需要创新的思维与行动。只有通过保护、传承与创新相结合,本土文化才能真正走向世界,在全球化的背景下展示出独特的文化魅力。