文章摘要:

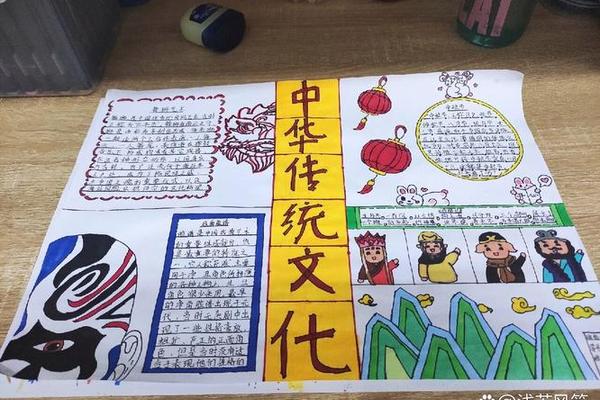

中国优秀传统文化源远流长,涵盖了从思想、哲学、艺术、道德到社会结构等各个方面的丰富内容。在当今全球化的时代背景下,传承和弘扬中国传统文化显得尤为重要。本文将从六个方面详细探讨中国优秀传统文化的主要内容,分别是儒家思想、道家思想、中华美学、传统礼仪、民间文化和节令文化。每个方面不仅包括其历史渊源,还涉及其在现代社会中的影响及未来的发展趋势。

通过对这些传统文化内容的深入分析,我们可以更好地理解其在中国社会中的作用以及如何在现代社会中继续发挥其独特价值。中国传统文化不仅是中华民族精神的根基,也是世界文化宝库中的瑰宝。了解这些文化要素,能够帮助我们更好地继承和发扬民族精神,为未来的文化繁荣和社会和谐贡献智慧与力量。

儒家思想:中华文化的核心思想体系

儒家思想是中国传统文化的核心之一,起源于春秋战国时期的孔子及其弟子,强调仁爱、礼义、智慧、信义等价值观。儒家思想的根本理念在于“仁”,即人与人之间的爱与关怀,而这一理念又深刻地影响了中国几千年的政治制度和社会结构。

在历史上,儒家思想被广泛应用于政治治理和社会组织。明清时期,儒学几乎成了官员选拔的唯一标准,学术界和社会上对孔孟之道的推崇更是达到了顶峰。儒家提倡的“中庸之道”以及“修身齐家治国平天下”理念,不仅是个人修养的准则,也为中国社会的治理提供了深刻的哲学基础。

儒家思想也面临现代社会的挑战。随着全球化的发展,许多年轻人逐渐对传统文化感到疏远,儒家思想的影响力有所减弱。在新时代背景下,儒家思想依然具有强大的生命力,尤其在家庭伦理、教育、社会道德等方面,仍然是中国社会的核心价值体系之一。未来,儒家思想可能会与现代科学和思想相融合,发挥新的文化引领作用。

道家思想:追求自然和谐的哲学

道家思想作为中国传统文化的重要组成部分,强调“道法自然”,认为人应当顺应自然、追求与天地和谐共生的状态。道家思想的创立者老子在《道德经》中提出了“无为而治”的理念,认为治理国家最好的方式是通过无为而治,让人民自然发展,减少人为干预。

道家的核心思想“无为”并非消极,而是指在不违背自然法则的基础上处理事务,这种思想影响了中国古代的政治管理、医药学、艺术创作等各个方面。道家提倡的“自然”与“和谐”理念,也深刻影响了中国的园林艺术、建筑风格和生活方式。

当代社会,尽管物质主义和功利主义的思潮在全球范围内盛行,但道家的“顺其自然”理念依然能够为现代人提供重要的精神指引。尤其在快节奏和高压的现代生活中,道家的生活态度有助于人们保持内心的平和与清明。未来,随着人们对身心健康的关注不断增加,道家思想将在现代社会中焕发新的生命力。

中华美学:传统艺术的独特魅力

中华美学是中国传统文化中不可或缺的部分,它不仅体现在绘画、雕塑、文学等艺术形式中,也融入了日常生活的各个方面。中华美学的核心理念是“意境”,即通过艺术作品传达一种超越形式的精神和情感。中国古代的山水画、书法、诗词等,都追求“意境”的表达,强调通过简练的形式表达深邃的思想。

中国传统美学的独特魅力,不仅体现在艺术创作的技法上,更体现在艺术作品所蕴含的哲学思想。例如,传统书法强调笔画的节奏和形态,通过笔墨的变化表现作者的情感与思想。中国古典诗词则追求自然与人心的和谐,诗人通过简洁的语言表达出复杂的内心世界。

在现代,随着全球文化的交流与融合,中华美学逐渐成为世界文化的重要组成部分。越来越多的外国艺术家和学者开始关注中国传统艺术的精髓,同时中国艺术家也在国际舞台上展现出自己的独特风采。未来,中华美学将不仅仅是中国的文化遗产,更有望成为全球文化交流的重要桥梁。

传统礼仪:社会和谐的基石

中国传统文化中,礼仪一直被视为维系社会秩序、促进人与人之间和谐关系的重要手段。从古代的婚丧嫁娶到节庆祭祀,从宫廷大典到普通百姓的日常礼仪,礼仪文化贯穿中国历史的各个层面。儒家思想中的“礼”强调人际关系中的尊重、礼貌和互助,认为通过礼仪的规范,人们能够维持社会的稳定和秩序。

在历史上,传统礼仪在各个朝代和社会阶层中有所不同,但始终贯穿着对尊老爱幼、礼贤下士、宽容大度等美德的强调。这些礼仪文化不仅是社会规范的体现,也是个人修养和社会责任感的表现。

现代社会虽然发生了剧烈变化,但礼仪文化依然在中国的社会生活中占据重要地位。无论是家庭聚会中的长辈尊重,还是商业往来中的待人接物,传统礼仪都能在现代社会中发挥其独特的作用。未来,礼仪文化有望通过教育和社会传承,继续在现代社会中焕发活力,成为促进社会和谐与人际关系健康的重要力量。

民间文化:根植于百姓生活的传统智慧

民间文化是中国传统文化的根基之一,它通过世代相传的口头文学、民间艺术、风俗习惯等,展现了普通百姓的生活智慧和情感世界。从节令歌谣到民间戏曲,从传统工艺到风俗习惯,民间文化是中国社会底层文化的浓缩,体现了深厚的民众情感和文化认同。

许多民间艺术形式,如剪纸、年画、木偶戏等,至今仍在许多地方传承着。它们不仅仅是艺术表现,更是对中国传统价值观、审美情趣和生活方式的传递。尤其是在节庆活动中,民间文化往往与传统宗教信仰和节令风俗紧密结合,体现了中国人对自然、生命与和谐的深刻理解。

随着现代化进程的加速,许多传统民间文化面临着消失的危险。但近年来,随着对传统文化的重视,许多民间艺术形式得到了有效保护和传承。未来,民间文化将继续成为中国文化的宝贵资源,它不仅有助于提升民族文化自信,也为全球文化多样性的保护和弘扬做出贡献。

节令文化:与自然和谐共生的生活方式

中国传统的节令文化,是与自然变化、农耕生活紧密相连的文化现象。自古以来,中国人就通过节令来安排农业生产、节庆活动和家庭生活,从春秋季节的播种到冬季的祭祀,每一个节令都具有重要的文化意义。

传统的节令文化不仅仅体现了农耕社会的生产规律,也蕴含着人与自然和谐共生的智慧。例如,春节、端午、中秋等节日,不仅是家族团聚的时刻,也是中国人表达对自然、对生命、对祖先敬意的时刻。节令文化通过传统的节庆和仪式,传承着丰富的历史记忆和文化价值。

随着现代化进程的发展,节令文化的某些形式受到了挑战,但其核心精神仍然在中国社会中流传。未来,节令文化有望通过现代科技和文化创新,焕发出新的活力,成为连接历史与现代、传统与创新的重要纽带。

中国优秀传统文化是中华民族几千年来智慧和精神的结晶,涵盖了思想、艺术、礼仪、民俗等多方面的内容。