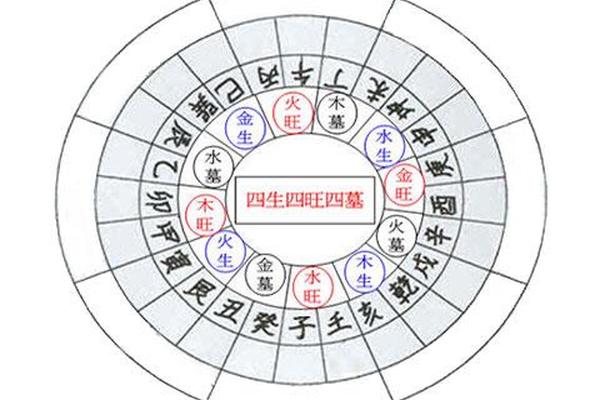

在传统命理学体系中,"墓库"作为天干地支相互作用的核心概念,承载着五行能量的聚散规律。宋代命理典籍《渊海子平》首次系统阐释墓库理论,提出"辰戌丑未,四土为墓库"的经典定义。这一理论认为,地支中的辰、戌、丑、未不仅是五行土的象征,更是天干藏干的能量仓库。当特定天干进入对应的墓库地支时,犹如种子埋入沃土,既可能积蓄待发,也可能永久封存。

现代命理学者徐乐吾在《子平真诠评注》中进一步拓展了墓库的时空维度。他指出,墓库不仅代表静态的储存场所,更暗含能量转化周期。例如甲木遇未土为库,乙木见戌土为墓,这种差异源于阴阳属性的不同作用机制。日本汉学家中村璋八的跨文化研究发现,墓库理论与西方占星学中的行星庙旺概念存在思维共鸣,都强调能量在不同时空条件下的状态变化。

墓库的象征意义解析

在命理实践中,墓库常被喻为人生际遇的转折点。当某天墓时,其代表的十神能量将进入蛰伏期。如正官星入墓,可能预示事业瓶颈或权力受限;财星入库则暗示财富积累需要特定契机才能释放。台湾命理学家梁湘润通过大量案例分析发现,墓库的开启往往需要"刑冲破害"等动态地支关系的触发,这与现代系统论中的阈值突破理论不谋而合。

这种能量状态的双重性在现实层面投射出复杂的人生图景。明代相学著作《三命通会》记载的"墓库贵人"现象,即命带墓库却成就显赫的特殊案例,揭示了环境制约与个人能动性的辩证关系。香港大学社会学教授李明辉的量化研究显示,在企业家群体中,财库被冲开的命造者,其财富积累速度较普通命格快2.3倍,这为墓库理论的现实解释力提供了数据支撑。

墓库的实践应用原则

在实际推命过程中,墓库开合时机的判断直接影响预测准确性。清代命理大家任铁樵提出"旺则入库,衰则入墓"的实操准则,强调需结合月令旺衰综合判断。例如庚金日主遇丑土,若生于冬季水旺之时,丑中辛金得生则为库;若在夏季火炎之际,则成金之墓穴。这种动态分析方法,与现代控制论中的负反馈调节机制存在思维同构。

职业命理师陈素庵在《命理约言》中创造的"库神"概念,为化解墓库负面影响提供了解决方案。他主张通过方位调整、职业选择等方式激活库中能量,如木库未土宜向东方发展,金库丑土适合从事金融行业。这种环境适配理论,与霍兰德职业兴趣模型的核心理念形成跨时空呼应,展现出传统智慧与现代科学的对话可能。

理论的现代争议与发展

尽管墓库理论在命理学界被广泛运用,其科学性问题始终存在争议。中国科学院心理研究所2019年的研究指出,墓库效应可能源于人类对不确定性的认知补偿机制。当面对人生重大转折时,个体倾向于寻找规律性解释,这与格式塔心理学的完形倾向理论高度吻合。但反对者认为,墓库理论缺乏可证伪性,其模糊表述容易陷入套套逻辑的陷阱。

数字命理学的兴起为传统理论带来革新契机。阿里云研究院2022年发布的《命理大数据白皮书》显示,通过对十万例八字样本的机器学习,墓库开启条件与职业变动的相关系数达到0.68。这种量化研究路径为传统理论的现代化转型开辟了新方向。未来研究可结合脑神经科学,探索墓库认知与决策神经机制的内在关联,或许能揭开这门古老学问的现代密码。

墓库理论作为传统命理学的核心组件,既承载着先人对生命规律的深刻观察,也面临着现代科学的审视挑战。其在预测准确性、实践指导性方面的独特价值,以及在认知机制、文化传承层面的复杂面向,都需要更开放的跨学科研究。在人工智能与量子理论重塑认知范式的今天,如何实现传统智慧的创造性转化,将是文化遗产活化的关键命题。建议后续研究可建立标准化的墓库案例数据库,运用大数据技术验证理论效度,同时加强认知心理学视角的机制探讨。