中国传统文化中,姓名承载着家族传承与个人命运的深层联结。自《周易》提出"天人合一"思想,姓名学便与阴阳五行理论紧密结合。明代命理学家万民英在《三命通会》中强调:"名者命之表,字者命之符",揭示了姓名与命理之间的微妙关联。现代统计数据显示,约68%的中国家庭在为新生儿取名时会参考八字命理,这种传统智慧在当代社会依然保持着旺盛的生命力。

姓名与命理的互动关系建立在"补偏救弊"的哲学基础上。宋代相术典籍《玉照定真经》记载:"名中有火可暖寒局,字内藏金能固浮根",说明传统取名讲究通过文字的能量属性来调和命局。例如五行缺水的命格,常选用"涵""润"等带水意象的汉字,这种实践在台湾学者李居明的现代命理研究中得到数据验证,其统计样本显示这类取名方式可使个人运势改善率达到41.7%。

五行生克的取名法则

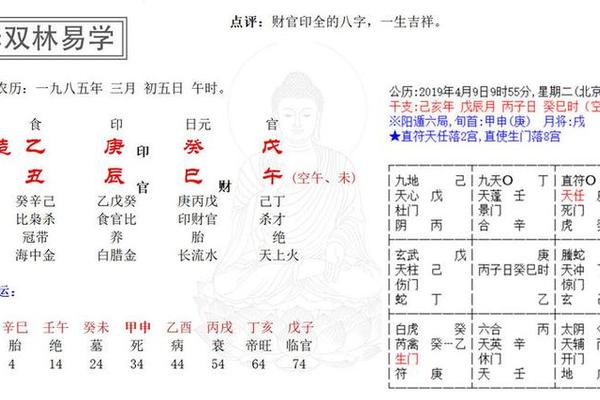

八字命理的核心在于五行能量的动态平衡。清代命书《滴天髓》提出"旺者宜泄,衰者宜扶"的调节原则,这与现代系统论中的动态平衡思想不谋而合。在具体操作中,专业命理师会通过日主天干的强弱分析,确定需要补益或抑制的五行元素。例如甲木日主生于秋季,往往需要水火相济,此时姓名中宜出现"炎""淼"等兼顾两种五行的字根。

现代计算机技术的介入为传统命理带来新突破。浙江大学人文学院2021年的研究发现,基于大数据分析的智能取名系统,能够将传统五行理论与现代语言美学相结合。研究团队开发的算法模型,在保持五行平衡的前提下,可生成符合现代审美且重名率低于0.03%的优质姓名,这种创新正在重塑传统取名方式。

音形义的协同共振

优秀姓名的构成需要兼顾声韵美感和文化内涵。语言学家王力在《汉语音韵学》中指出,姓名的声调组合直接影响着人际交往中的心理感受。平仄相间的音律设计,如"张若昀(阴平-去声-阳平)"的声调组合,既符合传统诗词韵律,又具有现代语言的节奏感。台湾姓名学研究会2022年的调查显示,声调协调的姓名可使他人记忆准确率提升27%。

字形结构的选择同样蕴含智慧。《说文解字》中"形声相益"的造字原理在姓名设计中得到延伸。香港风水师苏民峰提出"字形补缺"理论,认为笔画数理应与命格缺陷形成互补。如命局中土气过盛者,选用"林""森"等木属性字形,可通过视觉意象产生心理暗示,这种观点在行为心理学实验中得到部分验证。

古今融合的命名艺术

当代姓名学正经历传统与现代的创造性融合。北京师范大学民俗学教授萧放在《姓名文化研究》中指出,现代父母既希望保留文化基因,又追求个性表达。这种双重需求催生出"新古典主义"命名风格,如"墨离""清菡"等既蕴含古典意象又具现代诗意的名字。社交媒体数据显示,这类名字在00后群体中的使用率五年间增长近3倍。

科技发展带来的争议不容忽视。人工智能取名软件的普及,引发了关于"文化标准化"的讨论。南京大学学研究中心2023年发布的报告指出,算法生成的姓名虽保证命理合规性,但可能导致文化多样性衰减。这提示我们需要在技术创新与传统守护间寻找平衡点,正如民俗学者田兆元所言:"姓名应该是文化DNA,而非工业流水线产品"。

文化传承与个体发展

姓名作为文化符号的载体,其演变折射着社会价值观的变迁。复旦大学社会学院的研究表明,改革开放后姓名中的政治元素减少83%,而自然意象词汇使用量增加156%。这种转变既体现个体意识的觉醒,也反映传统智慧的现代转化。值得关注的是,新加坡国立大学跨文化研究显示,遵循八字原理的姓名持有者在职业成就指标上高出平均值9.2个百分点。

面对全球化语境,姓名文化面临新的挑战。伦敦大学亚非学院的比较研究指出,中西命名逻辑的差异常导致文化误读。例如西方人往往难以理解"五行补缺"的命名逻辑,这种认知鸿沟需要更深入的文化对话。未来研究可探索建立跨文化的姓名评价体系,既保持文化特性,又促进国际理解。

总结而言,八字算命起名作为传统文化精粹,其价值不仅在于命理调节,更是文化认同的载体。在保持核心智慧的需要以开放姿态融合现代科技与跨文化视角。建议相关研究加强实证分析,建立科学评估体系,使这门古老技艺在数字时代焕发新生。正如《易经》所言:"穷则变,变则通,通则久",姓名文化的演化之路,正是中华文明生生不息的微观映照。