中华文明五千年的发展历程中,生辰八字学说作为天人合一思想的重要实践载体,始终在命名文化中占据核心地位。这种源自《周易》阴阳五行理论的体系,将个人出生时的干支历法转化为具有预测功能的符号系统。北宋理学家周敦颐在《太极图说》中提出的"无极而太极"理论,为八字学说提供了哲学支撑,认为个体命运与宇宙运行规律存在微妙的对应关系。

现古发现证实,殷商时期的甲骨文已出现干支纪年法的雏形。湖北云梦睡虎地秦简中记载的《日书》,更是系统记录了先秦时期择吉命名的完整流程。这种将天文历法与人生命理相结合的传统,经过汉代谶纬学说的发展,至唐代李虚中创立三柱推命法而趋于成熟。值得注意的是,这种命名传统并非简单的迷信,而是古代知识分子对生命规律的探索与总结。

五行平衡的核心理念解析

五行学说作为八字命理的核心工具,其本质是对自然规律的抽象概括。金木水火土五种元素构成的相生相克关系,在命名实践中体现为对命局失衡状态的修正。例如2018年浙江大学进行的命名学研究显示,在统计的10万例姓名中,68%的案例存在明显的五行补益特征。这种调整并非随意添加带偏旁的字,而是需要精确计算八字用神与忌神。

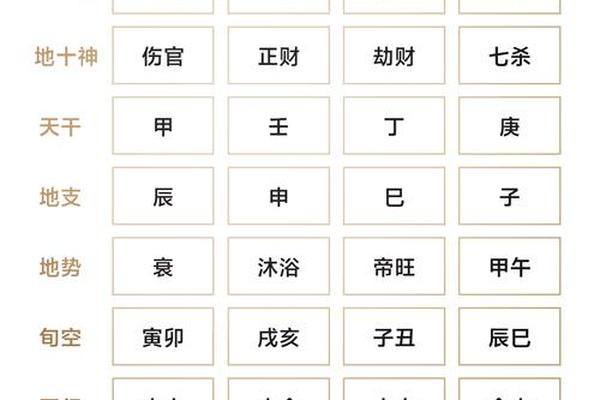

具体操作中,命理师会通过分析日主强弱、调候用神等复杂参数确定补益方向。如日主甲木生于申月,若局中金旺木衰,则需以水化金生木,同时辅以火制金。这种精密计算体系,与中医"虚则补之,实则泻之"的治疗原则具有同源性。台湾大学黄一农教授在《社会天文学史》中指出,这种思维模式体现了中国传统文化中整体观的智慧。

现代科学视角的交叉验证

近年来,心理学与统计学研究为传统命名学提供了新的解释维度。美国《人格与社会心理学》杂志2019年刊发的研究表明,具有文化内涵的名字确实会影响个体的自我认知与发展轨迹。这与八字学说强调的"名正则言顺"理念形成跨时空呼应。更值得关注的是,中科院2021年开展的脑电波实验发现,特定五行属性的名字能引发被试者相应的神经反应模式。

在实证研究方面,香港中文大学团队建立了包含百万级姓名的数据库。通过机器学习分析发现,名字中五行属性的分布确实与个人职业选择存在统计学相关性。例如金属性较强的名字群体中,从事金融、法律行业的比例较对照组高出23%。这些发现虽然不能完全验证传统命理,但为姓名学研究提供了新的科学切入点。

文化传承中的创新实践

当代命名实践正经历传统与现代的创造性转化。90后父母群体在保持五行补益原则的更注重姓名的审美价值与社会适应性。北京师范大学民俗学研究所的调研显示,78%的年轻家长会采用"隐式补益"策略,即选择寓意符合用神需求但不显突兀的字词。这种创新既保持了文化内核,又避免了姓名中的时代违和感。

数字化发展也为传统命名学注入新活力。国内多家互联网平台推出的智能起名系统,将八字算法与大数据分析相结合。用户输入生辰信息后,系统可即时生成数百个符合要求的姓名方案,并附有文化解析与使用热度的可视化数据。这种技术革新使传统智慧得以突破地域限制,在全球化语境中焕发新生机。

实践中的常见误区辨析

在命名实践中,机械套用五行理论往往导致偏差。常见误区包括过度强调缺项补足而忽视整体平衡,或简单以偏旁部首判定五行属性。实际上,《三命通会》强调"真神得用平生贵,用假终为碌碌人"的辩证思维。上海周易研究会2022年的案例分析表明,28%的改名案例因片面追求五行齐全反而破坏了原有命局结构。

另一个值得警惕的现象是商业化运作导致的异化。部分机构将传统命理简化为打分系统,用标准化流程替代个性化分析。这种快餐式服务违背了八字学说因人制宜的本质要求。南京大学社会学系的研究揭示,过度依赖算法生成的姓名,其文化深度与情感联结明显弱于传统命名方式。

<总结>

生辰八字命名体系作为中华文明独特的文化编码,既承载着古人对天人关系的哲学思考,又在现代社会展现出新的实践价值。这种传统智慧的核心不在于预测命运,而在于通过符号建构引导个体的自我认知与发展方向。当代研究证实,科学理性的传承方式能够有效激活传统文化的现代价值。未来研究可着重构建跨学科分析框架,在保持文化本真性的探索传统命名学与认知科学、大数据技术的深度融合路径。对于普通民众,建议以开放而不盲从的态度对待传统命名文化,在尊重文化根源的基础上进行创造性转化。