中国传统命理学以阴阳五行学说为理论框架,将人的出生时间转化为天干地支组成的四柱八字。这种将时间维度转化为空间符号的思维模式,体现了"天人合一"的哲学观念。在《周易》体系中,宇宙万物被归纳为阴阳消长与五行生克的基本规律,这种思想渗透到命理学中,形成了以五行生克制化为核心的推演逻辑。

北宋理学家周敦颐在《太极图说》中提出"无极而太极"的宇宙生成论,这种哲学思辨为命理学提供了形而上的支撑。现代学者李约瑟在《中国科学技术史》中指出,中国古代的命理体系实际上是一种独特的自然哲学模型,它试图通过符号系统建立人与宇宙的对应关系。这种对应关系在当代量子物理学的全息宇宙理论中,意外地找到了某种程度的共鸣。

八字结构的解析方法

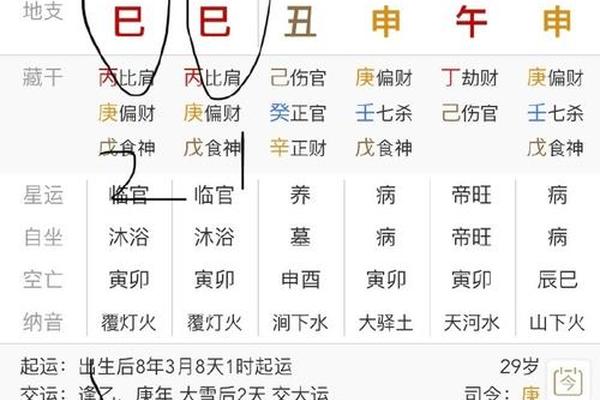

八字命盘由年、月、日、时四柱构成,每柱包含天干地支各一字。这些符号的组合形成六十甲子循环,构成了一个精密的时间坐标系。在具体解析时,需要综合考虑日主强弱、用神喜忌、十神配置等多个维度。例如日主甲木生于春季,得令而旺;若地支见寅卯,则形成专旺格局,这种结构需要结合大运流年进行动态分析。

现代命理学家梁湘润提出"用神三要素"理论,强调调候、扶抑、通关的协同作用。这种分析方法突破了传统命书中的简单格局论,使八字解读更具系统性和灵活性。台湾学者吴俊民在《命理新论》中引入现代统计学方法,通过对历史人物八字的量化研究,发现某些特殊格局确实存在统计学意义上的显著性差异。

时空维度的动态演变

八字命理的深层智慧体现在其对时空动态性的把握。大运系统将人生划分为十个十年周期,流年则对应每年的具体运势变化。这种将静态命盘与动态时运相结合的方法,与当代系统科学中的混沌理论不谋而合。美国数学家洛伦兹提出的"蝴蝶效应",在命理学中表现为细微的时辰差异可能导致的命运分野。

香港中文大学的研究团队曾进行过双胞胎命理研究,发现即使出生时间相差半小时,由于大运启动时间的差异,其人生轨迹确实会呈现可观察的分化。这种时空敏感性在《三命通会》中早有论述:"一时分八刻,刻刻有变迁",说明古代命理学家已意识到时间维度的精微影响。

文化心理的镜像投射

八字命理作为文化心理的载体,深刻反映了中国人的价值取向和思维特征。在婚配选择中强调五行互补,体现了对关系平衡的追求;事业决策时注重用神方位,折射出环境适配的智慧。台湾人类学家李亦园认为,命理实践本质上是个体应对不确定性的文化缓冲机制,这种机制在风险社会具有特殊的心理调节功能。

北京师范大学的心理实验显示,当受试者获得符合其心理预期的命理解读时,前额叶皮层会出现明显的激活反应,这种神经机制或许可以解释命理咨询的心理慰藉作用。但学者也警告,过度的命理依赖可能导致决策惰性,这与《论语》"尽人事听天命"的辩证智慧形成鲜明对比。

现代社会的价值重构

在科技文明时代,命理学面临着解释范式的转型压力。部分研究者尝试将八字参数转化为量化模型,与生物节律、气候周期等数据进行交叉验证。南京大学的天文学团队发现,某些特殊八字配置与太阳黑子活动周期存在统计学关联,这为传统命理学提供了新的研究路径。

智能算法的介入正在改变命理实践方式,机器学习模型可以处理百万级的命例数据,识别出传统典籍中未记载的关联模式。但这种技术化转型也引发争议,香港命理师协会就明确反对将命理咨询完全交由算法处理,强调人文解读不可或缺的温度感和辩证性。

八字命理作为穿越千年的文化基因库,既承载着先民的智慧结晶,也面临着现代性的解构与重构。在保持文化特质的需要建立科学的验证体系,发展出既能衔接传统智慧又符合现代认知的解释框架。未来的研究可聚焦于命理符号系统的数学建模,以及命理实践与社会行为的互动机制,这将为理解中国文化心理提供独特的观察视角。