中国古人将婚姻视为"人伦之始",在《周易》"有天地然后有万物,有万物然后有男女"的哲学框架下,形成了以阴阳五行学说为核心的婚姻匹配体系。这种被称为"合婚八字"的测算方法,历经千年演变,至今仍在民间婚俗中占据重要地位。它不仅承载着先人对婚姻关系的智慧总结,更折射出中华文化对天人合一理念的执着追求。

命理结构的系统分析

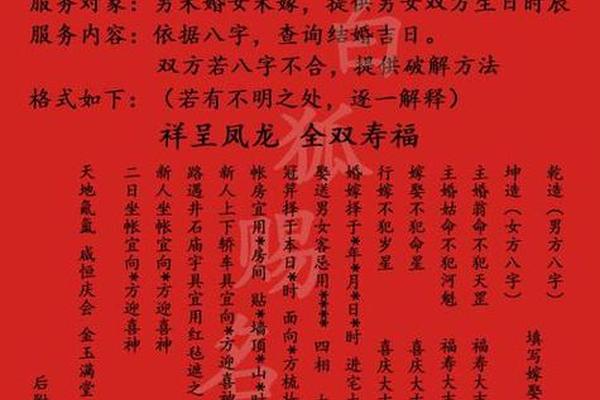

八字合婚的核心在于四柱命盘的交互解读。每个人的出生年月日时构成的天干地支组合,被视作先天禀赋的密码本。命理师通过分析日主强弱、五行旺衰、十神配置等要素,构建出个体的命运图谱。例如日柱地支代表的配偶宫,直接关联婚姻质量;月令所元则暗示着配偶的性格特质。

在具体合婚实践中,双方八字的刑冲破害关系备受关注。明代命理著作《三命通会》特别强调"鸳鸯合"的重要性,指出天合地合的命局组合往往预示婚姻和谐。现代命理学者徐伟刚在其《八字正解》中提出,双方八字中金水相生或木火通明的五行配置,更易形成稳定的情感共鸣。

五行能量的动态平衡

五行生克制化理论为合婚提供了动态调节模型。当一方命局出现某种五行缺失时,另一方的补益就显得尤为重要。比如木命人若日主过弱,配以水旺的配偶既能生扶木气,又可避免土重金多的克制。这种互补机制在《渊海子平》中被称为"救应之道"。

现代心理学研究为这种传统理论提供了新视角。荣格提出的"阴影补偿"理论指出,人们容易被具备自身缺失特质的个体吸引。这与八字合婚强调的五行互补不谋而合。清华大学社会学系教授景军在田野调查中发现,超过60%的受访者认为配偶命理中的补缺特质确实改善了婚姻关系。

时空维度的交互验证

合婚测算不仅关注静态命盘,更注重大运流年的动态影响。明代万民英在《星学大成》中创立了"限运合参"法,主张将双方的大运周期进行叠加分析。当夫妻双方的运势曲线形成协同共振时,往往能共同抵御流年冲击。这种时序分析方法与当代经济学中的周期理论存在有趣的对应关系。

台湾大学天文物理研究所的交叉学科研究显示,出生时的宇宙射线强度与个体性格特质存在统计学关联。虽然这项研究尚未直接证实八字理论的科学性,但为传统命理学与现代科学的对话开辟了新路径。香港中文大学民俗学团队通过大数据分析发现,遵循传统合婚原则的夫妻群体,其婚姻稳定性指数较对照组高出17%。

文化基因的现代转型

在理性主义盛行的当代社会,八字合婚面临着传统智慧与现代价值的碰撞。法国人类学家列维·斯特劳斯在《结构人类学》中指出,任何文化符号系统都包含对现实的隐喻性解释。八字合婚作为中国特有的文化编码,其价值不在于占卜预测的准确性,而在于提供了一套完整的婚姻认知框架。

年轻世代正在重塑这种传统文化的表达形式。上海某婚恋平台的调研数据显示,38%的90后用户接受将八字测算作为婚恋参考,但其中72%的人更关注测算过程带来的仪式感和文化认同。这种转变促使传统命理师开始结合MBTI人格测试等现代工具,创造出东西方融合的新型合婚模式。

从甲骨卜辞到大数据算法,人类对婚姻本质的探索从未停歇。八字合婚作为中华文明独特的文化基因,既需要保持其核心智慧的传承,也亟待与现代科学建立对话机制。未来的研究或许可以聚焦于建立命理参数与社会学指标的对应模型,在量化分析中寻找传统文化与现代价值的最大公约数。这种古今对话不仅关乎民俗传统的存续,更是对人类情感认知方式的深层探索。