中国传统文化中,人的生辰八字犹如一张隐形的生命密码图。这种以天干地支为基础建立的命理体系,自唐宋时期形成完整理论框架后,始终在中华文化圈保持着强大的生命力。当代社会,尽管科技进步日新月异,但八字算命依然在婚配择吉、职业规划等领域发挥着独特作用,甚至与心理学、统计学产生跨学科对话。这种现象背后,既折射出人类对未知命运的本能探索,也展现了传统文化在现代化进程中的韧性。

命理学者徐乐吾在《子平真诠评注》中指出,八字理论本质上是古人通过长期观测建立的"天人感应"模型。该体系将人的出生时间转化为天干地支,通过五行生克、十神关系等复杂运算,试图揭示人生轨迹的潜在规律。这种将时间维度具象化的思维方式,与西方占星学存在本质差异,更强调个体命运与自然节律的同步性。

二、阴阳五行的动态平衡

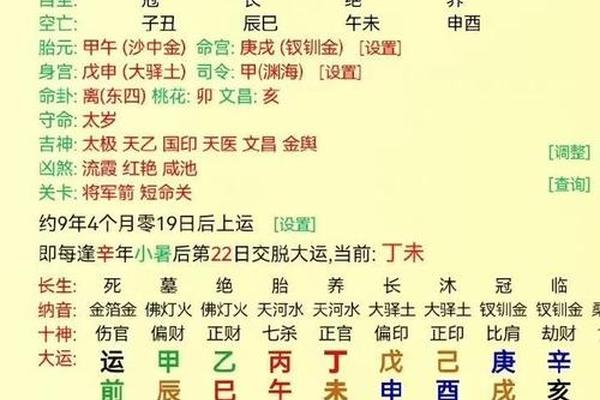

八字理论的核心在于阴阳五行的动态制衡。每个八字中的天干地支都对应特定五行属性,这些元素间的相生相克构成命局的根本架构。例如金水相生可能预示思维敏捷,火金相克则可能象征性格刚烈。但这种判断绝非简单相加,需结合月令强弱、地支藏干等要素综合考量,形成立体的命理解读模型。

现代研究发现,这种系统思维模式与生态学中的动态平衡理论存在相似性。台湾大学心理系黄光国教授在跨文化研究中指出,五行生克理论本质上是一种关系辩证法,其价值不在于预测精准度,而在于提供理解复杂系统的认知框架。这种思维模式对现代人处理人际关系、职业发展等实际问题仍具有启发意义。

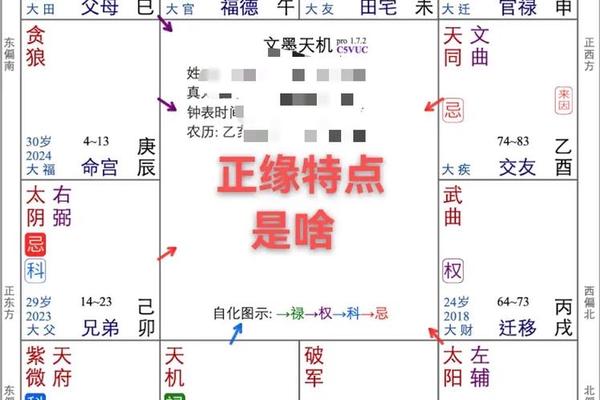

三、时空维度的命运解析

八字体系中"大运"和"流年"的设定,构建起独特的时间维度解析体系。每十年转换的大运象征人生阶段的主要矛盾,每年变化的流年则代表具体时空环境的影响。这种将线性时间切割为动态周期的做法,与经济学中的康波周期理论形成有趣对照。命理师王黛林在实证研究中发现,某些行业领军人物的职业转折点确实与其八字中的运势转换存在统计学关联。

但需要警惕简单化的因果对应。香港中文大学社会学系的研究表明,八字运势的"应验"往往与当事人的主观选择密切相关。当个体处于"好运"周期时,更易采取积极行动,这种心理暗示效应可能才是运势实现的真实机制。

四、现代科学的审视目光

在科学实证层面,八字算命始终面临严峻挑战。清华大学科学史系的研究团队曾对2000组八字样本进行双盲测试,结果显示其预测准确率与随机猜测无显著差异。这支持了主流科学界将命理学归类为"伪科学"的基本立场。但有趣的是,神经科学发现人在接收模糊信息时,大脑前额叶会主动构建合理化解释,这或许揭示了算命持续流行的神经机制。

不过也有学者提出不同见解。日本物理学家汤川秀树曾指出,八字体系中的周期性思维与量子物理的波粒二象性存在概念相似性。虽然这种类比缺乏实证基础,但提示我们传统文化可能蕴含未被完全理解的认知维度。

五、文化心理的当代映射

在急速变迁的现代社会,八字算命衍生出新的社会功能。上海社科院调查显示,72%的咨询者并非完全相信命理预测,而是将其作为缓解焦虑的心理调节手段。这种"工具理性"的运用方式,使古老智慧转化为现代人的压力缓冲器。心理咨询师李明阳在实践中发现,合理的命理解读能帮助来访者建立叙事框架,从而更好地整合人生经历。

这种文化现象在全球化背景下更显复杂。新加坡国立大学的跨文化研究显示,华人群体在西方星座占卜与传统八字之间,往往根据具体情境选择使用。这种文化混搭现象,折射出传统命理在现代社会的适应性转型。

理性认知与文化传承

八字算命作为延续千年的文化现象,既非全知全能的命运预言,也不是简单的封建迷信。它在现代社会的持续存在,揭示出人类对确定性的永恒追求与对未知的敬畏之情。从文化研究视角来看,这种实践为观察中国传统思维模式提供了鲜活样本;从个体发展角度而言,适度参考命理建议或许能带来心理慰藉,但将人生完全托付给命理预言则显失理性。

未来研究可着重探讨两个方向:一是借助大数据技术对传统命理进行实证检验,二是深入解析命理咨询中的心理干预机制。在文化自信的建设过程中,我们既要警惕神秘主义的泛滥,也要以开放心态理解传统文化中蕴含的智慧结晶。唯有在理性认知与文化遗产保护之间找到平衡点,才能真正实现传统命理学的现代转化。