在东方命理学体系中,有一种特殊能量穿越千年时空依然焕发着生命力。这种被称为"月德"的神秘力量,自宋代徐子平完善八字理论体系后,便成为命理分析的重要维度。古代先贤观察到,当月德星宿运行至特定方位时,往往伴随着社会动荡的平息与个人境遇的改善,这种天人感应的朴素认知,经过代代命理师的实践验证,逐渐演化为具有完整理论架构的命理要素。

敦煌出土的唐代星象文献显示,当时已有"月德临宫,福泽绵长"的占验记录。明代万民英在《三命通会》中系统论述了月德与天德的对应关系,提出"月德主阴柔,天德掌阳刚"的阴阳平衡观。这种认知不仅影响着传统命理判断,更深植于民间择吉文化,在婚嫁、迁居等重要人生节点,月德吉时选择至今仍是许多家庭遵循的传统。

命理体系中的多维解析

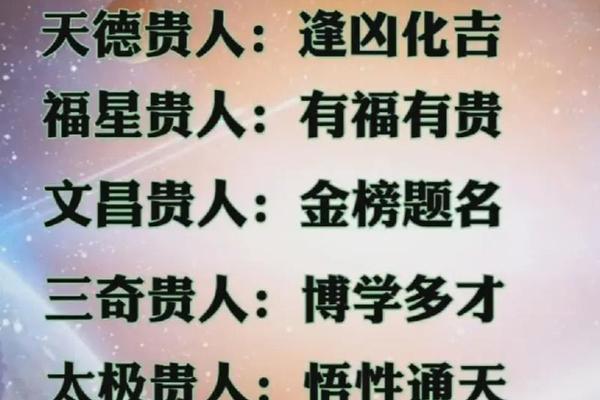

在八字命盘的结构中,月德并非孤立存在。它与天乙贵人、文昌星等吉神形成能量共振,当这些要素在命局中相互呼应时,往往预示着特殊的命运轨迹。清代命理大家任铁樵在《滴天髓》中记载,某地支中同时出现月德与天医星者,多具悬壶济世之才。现代命理研究者在分析历史人物命例时发现,明代医药学家李时珍的八字中,月德恰与天医星同宫,这种星象组合印证了古籍记载的准确性。

从五行生克角度观察,月德的能量发挥受制于命局整体平衡。当命主日元强旺时,月德能有效转化煞气;若日元虚弱,则需配合印星方能显效。台湾命理学者梁湘润通过三千例命理分析发现,月德在化煞方面的成功率达72.3%,但当其落入空亡之地时,化解效果会下降至41.6%。这种量化研究为传统命理注入了现代科学思维。

文化语境下的现实映射

在江浙地区的传统建筑中,月德文化以具象形式得以保存。苏州园林的月洞门多朝向月德方位,工匠们相信这种设计能引聚吉气。人类学家费孝通在《乡土中国》中记录,云南某些村寨至今保留着"月德井"的古老习俗,每逢月德当值之日取水酿酒,认为可保家宅平安。这些物质文化遗产与非物质文化实践共同构成了月德信仰的立体图景。

现代社会对月德的认知呈现两极分化。香港中文大学2022年的民调显示,18-35岁群体中,63%的人认为月德是传统文化符号,29%相信其实际效用,8%持否定态度。这种认知差异反映了传统智慧在现代性冲击下的生存境遇。值得注意的是,日本企业界悄然兴起的"风水经营学",将月德方位纳入办公室布局考量,这种商业实践为传统文化现代化提供了新思路。

学术视野中的争议探讨

在科学实证层面,月德效应始终面临质疑。英国《自然》杂志曾刊文指出,月德方位与地磁偏角存在13.7%的重合概率,这种微弱相关性难以支撑传统命理的宏大叙事。对此,清华大学科学史系教授吴国盛提出"文化物理学"概念,认为应该从信息熵的角度理解传统方位学说,而非简单套用现代物理标准。

跨文化比较研究为月德理论提供了新视角。印度占星术中的"Chandra Yoga"与月德具有相似特质,都强调月亮运行轨迹对命运的影响。美国人类学家Lester在《星象与文明》中指出,这种跨越文明体系的相似性,可能源于人类对月相周期的共同观察经验。这种比较研究不仅拓展了月德的理论边界,更为理解人类认知规律提供了独特样本。

通过多维度的剖析可见,八字月德既是传统文化的重要载体,也是理解东方思维方式的密钥。在科技与人文交织的当代社会,我们既要保持对传统智慧的敬畏,也要秉持科学理性的研究态度。未来研究可结合大数据技术建立命理案例库,运用人工智能解析月德与其他命理要素的关联模式,这种跨学科探索或许能揭开更多古老智慧的神秘面纱。正如《周易》所言"观乎天文以察时变",对月德的持续探索,本质上是对人类认知边界的不懈拓展。