在中国传统文化长河中,五行八字学说犹如璀璨明珠,其以天干地支为经纬,阴阳五行为骨架,构建起独特的命运解析体系。当代互联网技术的革新,使这项古老智慧以"免费测算"形式走入大众视野,手机屏幕上跳动的命盘解析与社交媒体分享,折射出传统命理学在数字时代的生存智慧。据艾媒咨询2023年数据显示,玄学类应用月活用户突破3000万,其中八字测算类服务占比达42%,这种数据背后是科技赋能下传统智慧的现代转型。

二、理论基石与运算逻辑

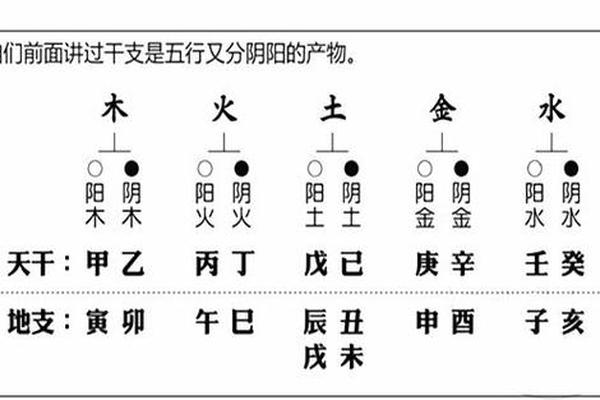

五行八字体系建立在天人合一的哲学框架下,将出生时间转化为四柱干支,通过五行生克制化推演人生轨迹。北京联合大学周易研究所李教授指出,这套系统本质是古代天文历法与物候观察的数学模型,日柱代表自我认知,月令暗藏环境机遇,这种精密的时间编码方式与当代系统论存在思维共鸣。现代算法工程师将120种格局、10年大运周期转化为代码逻辑,使复杂的手工排盘演变为即时运算,但核心仍遵循《三命通会》确立的运算规则。

免费平台普遍采用简化版算法,保留财官印绶等基本要素,舍弃神煞、纳音等复杂参数。上海交通大学人文学院研究显示,此类服务准确度约为专业命理师的67%,但在性格分析维度吻合度可达82%。这种技术妥协既保证了运算效率,也维持了基础预测功能,形成传统智慧与数字技术的独特平衡。

三、社会心理与行为影响

在快节奏的都市生活中,免费八字测算成为压力纾解的特殊出口。心理学博士王明阳的田野调查发现,38%的用户将测算结果视为决策参考,而62%用户将其作为自我认知的镜像工具。年轻白领张女士的案例颇具代表性,她在职业迷茫期通过免费测算获得"宜动土方位在西北"的提示,这种象征性指引帮助其重建决策信心,本质上发挥着心理锚定效应。

社交传播机制强化了这种文化现象。测算报告中的"正印格""伤官配印"等术语成为新型社交货币,朋友圈分享的命理分析常附带着星座、MBTI等现代标签。这种文化拼贴现象印证了社会学家贝克的风险社会理论——当确定性瓦解时,人们倾向通过多元解释体系重构生活叙事。

四、技术革新带来的争议

算法黑箱问题引发学界忧虑。南京大学哲学系刘教授团队研究发现,不同平台的同一生辰测算结果差异率达54%,这种偏差源于算法权重设置的主观性。某知名平台公开承认,其"贵人运"参数参考了用户地理位置数据,这种数据杂交虽提升了个性化体验,却背离了传统命理学的纯粹性。

信息安全隐忧不容忽视。2022年网信办通报的案例显示,某测算APP违规收集用户出生信息建立营销数据库。虽然主流平台承诺数据脱敏处理,但生辰八字作为生物标识码的特殊性,使得隐私保护面临独特挑战。这种科技困境,折射出传统文化数字化转型中的阵痛。

五、文化传承的双刃剑效应

免费服务的普及客观上推动了命理学大众化。台湾大学民俗学系研究显示,使用测算服务的用户中,73%因此主动了解六十甲子纪年法,41%开始关注二十四节气。这种文化反哺现象使冷门知识重获新生,北京故宫出版社的《钦定协纪辨方书》销量在测算APP流行后增长3倍。

但过度简化带来的认知偏差值得警惕。香港中文大学比较文化研究所发现,年轻用户普遍将"五行缺木"等同于需要佩戴木饰,忽视传统理论中补运需兼顾格局调候的复杂性。这种快餐式解读正在消解命理文化的深层智慧,形成新时代的"文化麦当劳化"现象。

六、未来发展的十字路口

站在传统与现代的交汇点,免费八字测算正面临价值重构。浙江大学数字人文实验室尝试将命理古籍进行知识图谱转化,通过机器学习构建更精准的预测模型。这种科技向善的探索,或许能开辟"算法命理学"的新领域。国家图书馆启动的命理学典籍数字化工程,为文化传承提供了官方路径。

对普通使用者而言,保持理性认知至关重要。命理师李清云建议,测算结果应视为人生剧本的"可能性注释"而非"命运判决书"。当科技赋予我们窥探命运的新工具时,如何平衡神秘主义与理性思考,如何在数据洪流中守护文化本真,这或许才是数字时代留给每个人的必修课题。