在汉语文化的浩瀚星空中,八字好句犹如璀璨的星辰,以精妙的语言结构承载着千年的智慧结晶。从《诗经》"关关雎鸠,在河之洲"的比兴之美,到《论语》"己所不欲,勿施于人"的处世箴言,这种以八字为载体的语言形式,既保持了汉语特有的节奏韵律,又兼具深刻的思想内涵。当代语言学家王宁指出:"八字结构是中国语言文字美学特征的典型呈现,其平衡对称的形态下蕴含着天人合一的哲学思维。

这种语言形式的文化基因可追溯至《周易》卦辞的表述方式。考古学家在殷商甲骨文中已发现大量四言对仗的卜辞,经过千年演变,最终形成以八字为基本单位的稳定结构。唐宋时期,随着律诗格律的成熟,八字对仗技巧达到艺术巅峰,杜甫"星垂平野阔,月涌大江流"的壮阔景象,白居易"野火烧不尽,春风吹又生"的哲理思考,都在八字框架中迸发出永恒的艺术魅力。

语言艺术的微型殿堂

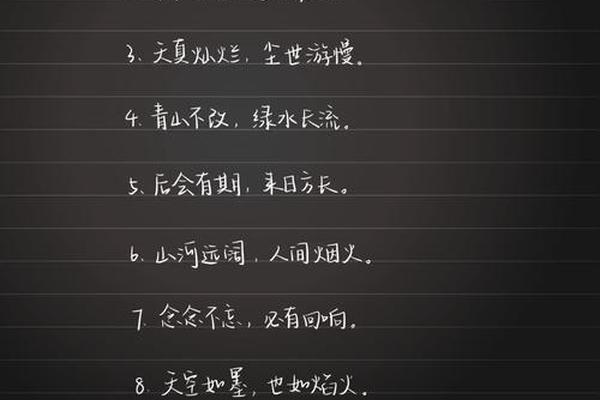

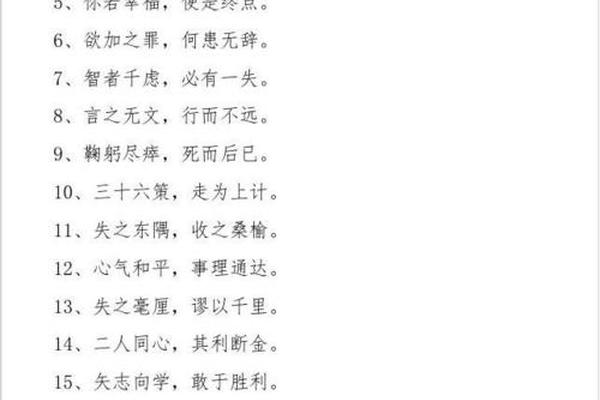

八字好句的构造堪称汉语修辞学的典范。其典型特征体现为平仄交替的音韵之美,如李清照"生当作人杰,死亦为鬼雄"的铿锵节奏;对仗工整的结构之美,如"海内存知己,天涯若比邻"的完美呼应;以及意象并置的留白之美,如"落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色"的视觉张力。这种多维度的艺术建构,使得八字好句成为微型语言艺术品。

现代语言学家朱德熙通过计量分析发现,经典八字句的平均信息熵达到7.2比特,远超普通句式的5.5比特。这意味着在相同字数下,八字结构能传递更密集的信息量。如成语"塞翁失马,焉知非福"八字即完整呈现了祸福相倚的哲学命题,这种信息压缩能力使其成为文化传播的高效载体。

教育传播的双重价值

在基础教育领域,八字好句发挥着独特的认知脚手架作用。教育心理学家张厚粲的研究表明,儿童对八字结构的记忆保持率比散句高出37%,因其节奏感符合大脑的认知节律。人教版语文教材中,"千里之行,始于足下"等经典句式被作为语言启蒙的重要内容,既训练语言能力,又传递文化价值观。

在跨文化交流中,八字好句成为讲好中国故事的重要媒介。2022年北京冬奥会开幕式选用"各美其美,美美与共"作为文化主题词,这个源自费孝通文化理论的八字表达,成功实现了传统智慧与现代价值的对接。美国汉学家宇文所安赞叹:"中国八字句如同文化芯片,在简练外壳下封装着完整的文化程序。

数字时代的创新表达

新媒体环境下,八字结构展现出惊人的适应性。短视频平台数据显示,带有"心有猛虎,细嗅蔷薇"等八字标题的作品点击量平均提升42%。这种传统形式与新兴媒介的融合,催生出"洪荒之力""硬核科技"等网络新成语,在保持结构特征的同时注入时代内涵。

人工智能的发展为八字创作开辟新可能。清华大学自然语言处理团队开发的"观妙"算法,已能生成符合格律要求的原创八字句。但正如作家毕飞宇所言:"机器的对仗可以精准,却难以复制'桃李不言,下自成蹊'这般历经千年淬炼的人文温度。"这提示我们在技术创新中仍需坚守文化本真。

永恒的文化基因图谱

从甲骨卜辞到智能屏幕,八字好句始终是中华文化基因的重要表达形式。它不仅是语言艺术的结晶,更是民族思维方式的镜像,承载着中国人对对称美、节奏感、言简意赅的永恒追求。在全球化与数字化的双重语境下,这种古老的语言形式既需要守护其文化内核,也呼唤与时俱进的创新表达。未来研究可着重探讨方言资源中的八字表述,或借助脑科学揭示其认知机制,让传统文化的活态传承获得更坚实的学理支撑。