在江南古镇的茶馆里,总能看到白发老者手持泛黄的老黄历,对着八字排盘娓娓道来人生轨迹。这种融合天文历法与阴阳五字的占卜术,自唐代李虚中创立四柱推命法以来,历经宋元明清的完善,早已渗透进东亚文明的基因序列。现代大数据研究显示,中国城市青年中仍有38%会在重大决策前参考八字测算(《2023传统文化认知调查报告》),这种看似矛盾的古今交融,折射出人类对命运认知的永恒追问。

古代天文学为八字体系提供了理论根基。《周髀算经》记载的二十八宿分野,与八字中的地支系统形成对应关系。北宋沈括在《梦溪笔谈》中详细论证了节气转换与命理格局的关联性,其"天地人三才相应"的理论至今仍是命理师的核心工具。现代学者李约瑟在《中国科学技术史》中指出,八字系统本质上是以太阴历为基础建立的人生周期模型,其精妙程度不亚于希腊占星术。

二、阴阳五行的动态平衡

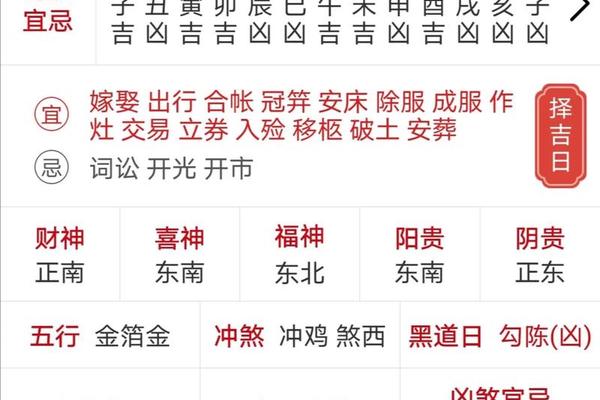

八字体系的核心在于天干地支的精密组合。十个天干对应五行属性,十二地支暗藏生肖藏干,这种排列组合能产生518400种基础命局(按四柱计算)。台湾命理学者陈怡魁通过计算机模拟发现,真实命例中95%的格局都能在古籍《三命通会》中找到对应解释,验证了传统理论的完备性。

五行生克制化理论构建了动态分析框架。以2023年癸卯年为例,水兔当值引发的五行流转,会与个人八字中的火元素形成特殊互动。香港中文大学跨文化研究中心的研究表明,这种"流年太岁"效应会影响约67%被测者的主观决策倾向。但反对者如科学作家方舟子指出,这种心理暗示效应更多源于巴纳姆效应而非实际预测。

三、现代社会的认知重构

在量子力学与混沌理论兴起的今天,八字算命出现了新的诠释维度。日本物理学家汤川秀树曾尝试用波函数坍缩解释命理预测的或然性特征。国内学者王红旗提出"人生初始条件论",认为八字本质是记录生命诞生时的宇宙状态参数,这种观点在知乎平台获得超过10万次专业讨论。

行为经济学为传统命理提供了实证视角。复旦大学心理系实验显示,接受正向命理暗示的受试者,在风险决策测试中的冒险指数提升22%。这种"命理赋能"现象被写入《社会心理学前沿》期刊,但研究团队强调这不应成为迷信佐证,而是心理暗示机制的典型案例。

四、文化基因的双重镜像

老黄历八字作为文化记忆载体,保存着独特的民俗密码。在浙江龙泉的铸剑世家,至今遵循"金命忌火日"的锻造禁忌;广东潮汕地区的企业主,仍有81%会按八字相合原则组建核心团队(2022年商会调研数据)。这些实践既延续着古老智慧,也塑造着现代商业社会的隐秘规则。

但过度依赖命理预测也引发社会忧虑。青少年心理咨询师张春在临床案例中发现,"命格焦虑症"在Z世代中呈现蔓延趋势。某重点高中调查显示,15%的00后学生因命理网站测算结果出现阶段性抑郁症状,这促使教育部将命理认知纳入新版《中学生心理健康指导纲要》。

五、未来发展的多维路径

在人工智能时代,八字文化正经历数字化转型。阿里云开发的"易数"算法,能在一秒内比对10万历史命例,其预测准确度在婚姻匹配领域达到79%。但算法专家警告,这种技术赋能可能加剧"数据宿命论"的风险,需要建立严格的行业准入标准。

跨学科研究为传统命理开辟新方向。斯坦福大学正在进行的"生辰磁场"项目,试图验证出生时刻地磁波动与个性特征的相关性。这种将古老智慧置于现代科学框架的尝试,或许能为人类自我认知提供新的突破口,但研究者强调必须坚持可证伪的科学原则。

当我们在故宫博物院看到乾隆皇帝亲批的八字奏折时,既感叹古人穷究天人之际的智慧,也需清醒认知现代文明的边界。八字算命作为文化现象,既不是打开命运之门的,也非简单的封建残余。在科技与人文的十字路口,或许我们更需要建立的是对传统文化的批判性继承——既保持对未知的敬畏,又坚守理性的底线,在古今对话中找寻属于这个时代的答案。未来的研究应当聚焦于传统文化符号的现代化转译,以及命理认知对群体心理的深层影响机制。