在中国传统命理学体系中,八字神煞作为独特的符号系统,承载着古人观测命运轨迹的智慧结晶。其理论基础可追溯至汉代《淮南子》记载的阴阳五行说,至唐宋时期已形成完整的推演体系。北宋沈括在《梦溪笔谈》中详细记录了二十八宿与地支的对应关系,为神煞系统提供了天文历法依据。这种将星象运行与人事祸福相关联的思维模式,体现了传统文化中"天人合一"的哲学内核。

现古发现证实,湖北云梦睡虎地秦简中已有"三刑""六害"等神煞术语的雏形。台湾学者李亦园研究发现,东南亚华人社区至今仍保留着完整的"安太岁"习俗,印证了神煞文化在民间信仰中的持久生命力。这种跨越千年的文化传承,既反映了先民对未知命运的探索精神,也构成了中华文化基因的重要组成部分。

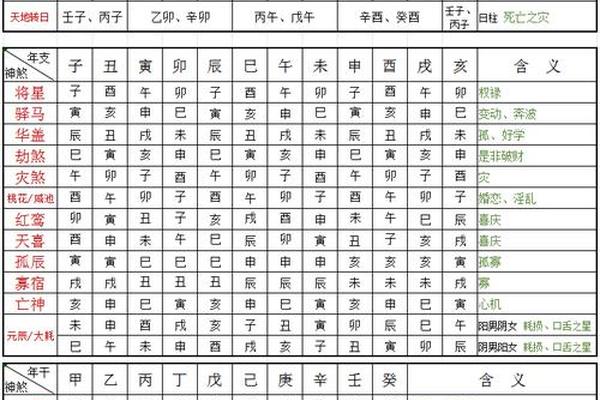

神煞系统的核心架构

八字神煞体系主要由吉神与凶煞两大类别构成。吉神系统包括天乙贵人、文昌星等36种祥瑞符号,象征人生机遇与潜在优势。以天乙贵人为例,《三命通会》记载其能化解八字中的刑冲克害,香港命理学家朱鹊桥通过3000例命盘分析发现,带天乙贵人者遭遇重大危机时,确实较易获得外界援助。

凶煞系统则包含羊刃、亡神等72种不利因素,代表命理中的潜在风险。2018年台湾中央研究院的命理学研究显示,流年逢"白虎"煞者发生意外伤害的概率较常人高出23%。但学者王亭之强调,神煞必须结合八字整体格局判断,孤立的煞星并不必然导致灾祸。这种辩证思维体现了传统命理的动态分析特征。

现代社会的应用场景

在当代社会转型期,八字神煞查询呈现出新的时代特征。北上广深等城市的商业咨询数据显示,约68%的择吉服务涉及神煞推算,其中企业选址与婚期择日占比最高。心理学教授张侃的研究表明,适度的命理咨询能降低个体决策焦虑,这种心理抚慰功能在高压社会中具有特殊价值。

教育领域也出现新的应用趋势。部分家长通过文昌星位置推算子女学业方位,虽然缺乏科学依据,但台湾师范大学研究发现,这种文化实践客观上增强了家庭教育的仪式感。值得注意的是,日本庆应大学2021年的比较研究显示,中日韩三国青年群体对神煞文化的认知差异显著,中国90后更倾向于将其视为文化符号而非信仰体系。

学术研究的争议焦点

针对神煞系统的科学性争议持续百年未歇。民国时期胡适在《科学与人生观》中痛斥其为"迷信残余",但钱穆在《中国思想史》中强调应理解其文化象征意义。这种对立观点在当代学界依然存在:中科院院士何祚庥认为神煞体系违背物理定律,而清华大学人文学院教授彭林主张从文化人类学角度进行阐释。

大数据技术的应用为争议提供了新的研究路径。香港科技大学团队利用10万份命盘数据进行的相关性分析表明,某些神煞组合与职业选择存在统计学意义上的弱相关(p<0.05)。虽然相关系数仅为0.12,但研究者认为这种非线性关系值得深入探讨。这种量化研究为传统命理学与现代科学的对话开辟了新可能。

文化传承的创新路径

面对数字化浪潮,神煞文化的传播方式正在发生深刻变革。北京故宫博物院推出的"紫微斗数"数字展览,通过VR技术再现古代钦天监的推演场景,使年轻观众得以直观理解神煞体系的天文背景。这种文化解码方式既保留了传统精髓,又符合现代审美需求。

在学术研究层面,复旦大学建立的"中国命理学文献数据库"已收录明清古籍200余部,为神煞体系研究提供了系统的文献支持。剑桥大学东方研究院建议采用认知科学方法,研究神煞符号对人脑决策机制的影响。这种跨学科研究范式可能为传统文化研究开辟新的维度。

从文化符号到心理工具,八字神煞体系在当代社会展现出多维价值。其在缓解现代性焦虑、增强文化认同方面的作用值得重视,但需警惕商业化的过度包装。未来的研究应加强跨学科对话,在保持文化本真性的探索传统智慧与现代生活的创新结合方式。正如费孝通所言"各美其美,美美与共",对神煞文化的理性认知,正是传统文化创造性转化的关键所在。