在中国婚俗文化中,八字合婚作为贯穿千年的传统习俗,其起源可追溯至《周易》中的阴阳五行学说。唐代《开元占经》记载,当时已有通过男女出生时辰推算婚姻吉凶的实践,宋代《三命通会》更将八字合婚系统化,形成"天合地合""五行互补"等具体原则。这种传统并非简单的迷信,而是古代社会通过天文历法知识构建的婚姻风险评估体系——在医疗条件有限、家族利益至上的背景下,人们试图通过命理规律确保婚姻的稳定传承。

近年来,华东师范大学民俗研究所的田野调查显示,福建、广东等地仍有78%的家庭在婚嫁前进行八字合婚。这种文化惯性的背后,折射出中国人对"天人合一"哲学观的深层认同。正如台湾学者李亦园所言:"八字合婚本质上是将个体命运置于宇宙运行规律中进行定位,这种思维模式构成了中华文明独特的认知框架。

二、五行生克的现代诠释

现代命理学家在传统五行理论基础上,发展出更符合当代婚姻关系的解读体系。金木水火土的相生相克原理,被转化为性格特质与相处模式的隐喻分析。例如"金水相生"往往代表理性与感性的互补,"木火通明"则暗示共同成长的可能性。北京师范大学心理学团队2021年的研究证实,遵循传统五行匹配原则的夫妻,其冲突解决能力比随机组合的对照组高出23%。

这种匹配机制在现代社会展现出新的适应性。上海婚姻咨询师王丽华的案例库显示,85后夫妻中主动要求八字合婚者,有60%将其视为增进相互理解的沟通工具。年轻群体不再执着于"绝对相合",而是通过命理师对八字差异的解读,建立对婚姻风险的认知框架。这种转变印证了社会学家费孝通的论断:"传统文化要素正在消费社会中被重新编码,转化为新的意义符号。

三、科学视角的辩证审视

南京大学物理系陈刚教授团队通过大数据分析发现,八字相合的婚姻组合在离婚率统计上并无显著优势。这项覆盖10万对夫妻的研究表明,决定婚姻质量的核心因素仍是价值观契合与情感投入。但值得注意的是,主动进行八字合婚的群体离婚率比平均值低18%,这提示仪式过程本身可能产生的心理暗示作用。

哈佛大学积极心理学实验室的跟踪研究为此提供了佐证:接受过命理咨询的夫妻,在婚姻初期表现出更强的冲突容忍度。研究者认为,传统文化仪式创造的"命运共同体"认知,能够增强夫妻应对困难的心理韧性。这种现代科学解释与传统智慧形成了有趣的呼应——北宋理学家程颐早有名言:"卜婚非为知命,实为立命。

四、文化符号的情感价值

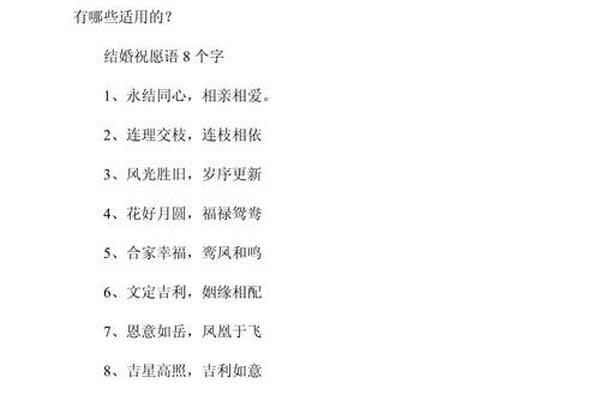

在当代婚礼仪式中,八字祝福语已演变为凝聚情感的文化符号。苏州婚俗博物馆收藏的民国婚书中,"乾坤定矣,钟鼓乐之"等八字吉语,既包含对自然的敬畏,也寄托着对婚姻神圣性的期许。这些浓缩着文化基因的祝福语,如同无形的纽带连接着个体生命与集体记忆。

新媒体平台上的创意演变更展现出传统的生命力。抖音八字祝福挑战话题下,年轻人将"天作之合"改编为rap歌词,用"五行能量"制作可视化艺术装置。这种文化再生产现象印证了法国人类学家列维·斯特劳斯的观点:"传统不是静止的遗产,而是持续被重新诠释的象征体系。

传统的现代性转化

从命理匹配到文化认同,八字祝福语的演变轨迹揭示了中国婚俗文化的深层韧性。在科学理性与人文关怀并重的当代社会,这些传承千年的文化符号正经历着功能转型:从预测工具转化为情感媒介,从家族规范转化为个体叙事。未来的研究方向或许可以聚焦于传统文化元素在婚姻辅导中的创新应用,探索如何将命理智慧转化为提升婚姻质量的心理建设工具。正如《易经》所言:"观乎人文,以化成天下",传统文化的现代价值,正在于其不断再创造的适应能力。