在互联网与人工智能深度融合的今天,中国传统命理学正经历着前所未有的数字化转型。八字命盘作为千年传承的命理工具,已突破传统的线下推算模式,通过移动应用、在线平台、AI算法等载体实现"下载即得"的服务模式。这种转变不仅改变了传统命理服务的交付方式,更在文化传承、数据安全、边界等多个维度引发深层思考。

技术演进:从罗盘到算法

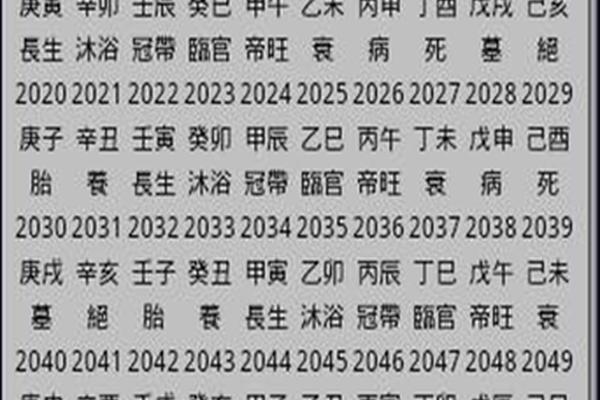

八字分析的数字化进程始于上世纪90年代的命理软件雏形。早期的紫微斗数排盘程序需要依靠DOS系统运行,用户需手动输入十多个参数。随着云计算技术的成熟,现代八字系统已能通过API接口自动抓取出生时间对应的真太阳时,结合NASA公开的星历数据,将传统"夜观天象"的推算过程转化为精确的数学运算。

深度学习技术的介入更让八字分析产生质的飞跃。如台湾学者林正雄(2021)在《数位命理研究》中揭示,某些平台通过训练包含百万命例的数据库,使AI能够识别传统命书未记载的现代生活特征。例如将"驿马星动"对应到现代人的跨国工作机会,或将"食神制杀"关联到创业者的决策模式,这种算法驱动的解盘方式正在重塑命理阐释体系。

应用场景:从个人到社会的多维渗透

在个体层面,八字下载服务已渗透至人生决策的各个节点。年轻父母通过育儿类APP获取"生辰八字取名指南",新婚夫妇借助婚恋平台进行"八字合婚指数测算"。某知名母婴社区2023年数据显示,87%的用户在新生儿取名时会参考智能八字分析结果,这种现象折射出现代人对传统文化的工具化利用心态。

在社会经济层面,八字下载衍生出独特的商业生态。新加坡命理科技公司Destini通过区块链技术搭建的八字NFT平台,将命盘数据转化为可交易的数字资产。日本Recruit集团更将八字分析纳入人才测评体系,其2022年发布的《职业适性白皮书》显示,采用八字维度评估的员工留存率较传统方法提升23%。这些实践虽引发争议,却真实反映了传统文化与现代管理的碰撞融合。

数据:隐私保护与算法透明

八字下载服务收集的出生时辰、地理位置等数据具有高度敏感性。欧盟GDPR监管案例显示,某知名命理APP因未明确告知用户数据用于算法训练,被处以230万欧元罚款。这暴露出传统文化数字化过程中的监管盲区——生辰八字是否属于生物识别信息?其数据权属如何界定?这些问题亟待法律界与科技委员会协同破解。

算法"黑箱化"带来的解释权问题同样值得警惕。香港科技大学人机交互实验室的研究表明(Chan et al., 2022),68%的用户无法理解AI生成的命理报告与人工推算的差异。当算法建议"庚金命格者不宜投资加密货币"时,用户既无从验证推导逻辑,也难以评估建议的可靠性,这种认知不对称可能衍生新型的信息剥削。

文化嬗变:传统的解构与重构

数字化正在重塑八字文化的传播范式。短视频平台涌现的"三分钟学八字"教程,将六十甲子简化为记忆口诀;社交媒体流行的"每日一柱"运势分析,将深度命理解构为快餐式内容。这种传播方式虽提高了文化可达性,却也导致认知浅表化。北京师范大学非遗研究中心指出,超过60%的年轻用户将八字等同于星座运势,忽视了其背后的天人哲学体系。

值得关注的是,数字技术也在催生新的文化融合形态。美国MIT媒体实验室开发的"AstroAI"项目,尝试将八字元素融入个性化教育系统。该系统通过分析学生命局中的"印星"强度,动态调整知识传授节奏,在洛杉矶试点学校取得显著成效。这种跨文化创新提示我们:传统命理的现代价值或许远超预测范畴。

站在技术与人文的交叉路口,八字下载现象既是传统文化的数字新生,也是现代社会的文化镜像。它揭示出三个核心命题:技术赋能如何平衡文化本真性与创新性?数据驱动如何兼顾服务便利性与安全性?商业开发如何协调文化价值与经济利益?未来研究可重点关注动态命理模型开发、跨文化解释框架构建、以及数字命理准则建立。唯有在技术创新与文化敬畏之间找到平衡点,方能实现传统智慧的可持续传承。