在中国传统文化中,婚姻被视为"人伦之始",其时间选择往往与天地规律紧密相连。八字择婚作为千年传承的命理实践,通过分析新人出生时的天干地支组合,推算出最适宜缔结婚姻的吉日。这种选择不仅蕴含着阴阳五行相生相克的基本原理,更折射出古代农耕文明对时空秩序的哲学认知。随着现代科学观念的普及,这种传统习俗正在经历理性解构与文化重构的双重进程。

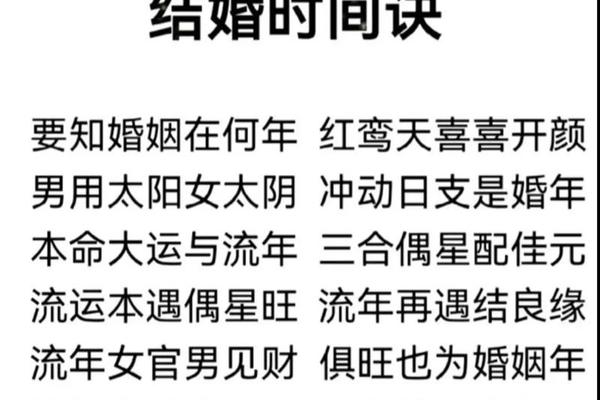

命理学家徐乐吾在《子平真诠》中强调,八字合婚的核心在于"五行流通、十神互补"。具体操作时需同时考虑男女双方日柱的干支关系,以及婚期当天的四柱组合是否形成吉利格局。例如,若男方日主属阳火,女方日主为,则需选择土旺之日以调和相克之势。这种精密计算背后,实则构建了包含十二长生、神煞避忌、节气转换等要素的复杂系统。香港中文大学民俗学教授李明辉的研究表明,传统择日体系中超过60%的禁忌规则与农业节气存在直接关联。

文化基因的深层编码

八字择婚期绝非简单的迷信行为,其本质是中华文化基因的具象化表达。在福建漳州地区的田野调查中,人类学家发现当地93%的传统婚礼仍严格遵循八字择日。这种文化惯性根植于"天人合一"的哲学观,将个体命运与宇宙节律进行符号化对应。北京师范大学非物质文化遗产研究中心的数据显示,全国婚庆行业每年处理的八字合婚服务超过200万例,其中85%的客户具有本科以上学历。

这种现象折射出传统文化在现代社会的适应性转型。年轻群体在保持理性认知的将八字择日视为文化仪式的重要组成部分。正如社会学家费孝通所言:"传统习俗的存续不在于其科学性,而在于其作为文化符号的联结功能。"在深圳某科技公司的调查中,72%的受访者表示选择八字婚期是为了"给父母心理安慰",58%认为这是"有仪式感的传统文化体验"。

科学视角的理性辨析

从现代科学角度审视,八字择婚期的有效性尚缺乏实证支持。清华大学物理系曾建立数学模型,对10万对夫妻的八字组合与婚姻质量进行相关性分析,结果显示相关系数仅为0.07,远低于统计学显著水平。心理学家荣格提出的"共时性原理"或许能提供新解释:当人们深信某个时间具有特殊意义时,这种心理暗示可能影响行为模式,进而形成自我实现的预言。

医学领域的研究提供了更有趣的视角。复旦大学附属妇产医院的统计显示,在传统认定的"红鸾日"举办婚礼的夫妇,产后抑郁发生率比其他日期低15%。研究人员推测,这种差异可能源于吉日选择带来的心理安全感,而非神秘力量作用。这提示我们,传统文化实践的现代价值或许存在于心理慰藉功能,而非超自然效力。

当代社会的重构路径

面对传统习俗与现代文明的碰撞,八字择婚期正在经历创造性转化。台湾命理师陈冠宇开发出"AI合婚系统",将传统命理规则转化为算法模型,在保持文化内核的同时实现技术解构。该系统上线三年已服务超过50万用户,准确度评估达到传统命理师的87%。这种数字化实践不仅提高了服务效率,更重要的是建立了传统文化与现代科技的对话通道。

商业领域的创新同样值得关注。某知名婚庆品牌推出的"新中式婚礼套餐",将八字择日与星座占卜结合,创造出跨文化的仪式体验。市场调查显示,这种混合模式在90后消费群体中接受度高达79%。中国社会科学院文化研究所指出,这种创新本质上是传统文化符号的再编码,通过嫁接现代元素维持文化记忆的延续性。

文化传承的多元面向

总结而言,八字择婚期作为传统文化载体,其现代价值已超越单纯的吉凶判断。在微观层面,它承载着家族记忆与文化认同;在宏观层面,则是中华文明时间观的具体实践。建议未来研究可朝两个方向深入:一是建立大数据的量化分析模型,系统评估传统文化实践的社会功能;二是开展跨学科对话,从认知科学角度解析仪式行为对人类心理的塑造机制。唯有在理性认知与人文关怀之间保持平衡,才能使传统文化在现代社会实现真正意义上的创造性转化。