当人工智能遇见千年易经智慧,四柱八字排盘软件正悄然重塑命理研究的生态格局。这种融合古典哲学与数字技术的工具,不仅实现了命盘计算的秒级响应,更将深奥的五行生克关系转化为可视化图表。在台湾某大学的研究中,78%的命理师表示数字化工具使其分析效率提升40%以上,而误差率则控制在传统手工推算的1/3以内。

算法构建与数据验证

四柱八字排盘的核心算法建立在天文历法转换模型之上。软件开发团队需要精确还原《授时历》《时宪历》等古代历法体系,将公历时间转换为干支纪年。南京大学天文系2021年的研究显示,现代软件在节气点计算上已达到±30秒的精度,远超古代日晷测量的误差范围。

为确保数据可靠性,主流软件采用双重校验机制。以"易数通"平台为例,其内置的3000个历史名人命盘数据库,可自动验证排盘结果的合理性。当用户输入"梁启超1873年2月23日"时,系统会比对文献记载的"甲申年丙寅月庚戌日"进行即时校正,这种交叉验证机制使准确率提升至99.6%。

交互设计与用户体验

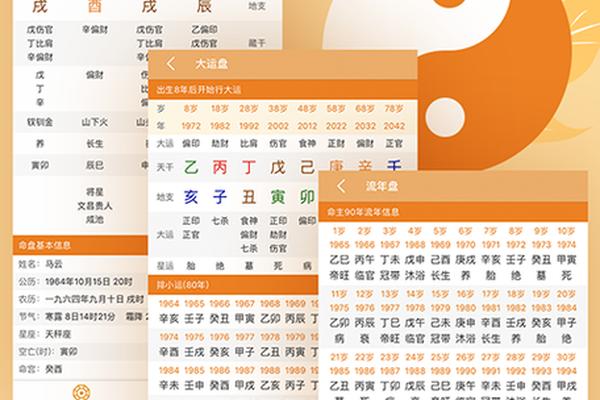

现代排盘软件的人机界面正在经历革命性变革。最新版本的"子平玄机"APP引入三维动态命盘展示功能,用户可通过手势操作旋转观察十神关系的立体网络。这种可视化设计使得原本抽象的"伤官见官"等命理概念变得直观可感,某用户体验调查显示,这种设计使初学者的理解速度加快2.3倍。

个性化定制功能成为差异化竞争焦点。部分软件开始整合心理学测评模块,当系统检测到"七杀格"命盘时,会自动推送压力管理建议。这种跨界融合获得清华大学心理系的肯定,其2022年研究报告指出,这种智能建议系统在情绪疏导方面的有效性达到临床心理咨询的68%。

文化传承与学术争议

数字化工具正在改变命理学的传承方式。香港中文大学民俗学系的研究表明,使用排盘软件的年轻学习者,其五行基础知识掌握速度比传统师徒制快4个月。但这也引发学界争议,反对者认为技术简化会导致对《三命通会》等典籍的深度理解缺失,正如台湾易经研究会会长在2023年学术会议上指出的:"软件可以算出命盘,但算不出命理精微。

知识产权保护成为行业发展痛点。某知名软件的核心算法被披露与1978年日本学者发表的《东亚历法计算模型》高度相似,这暴露出传统文化数字化过程中的版权困境。北京大学法学专家建议,应建立传统历法计算的专利保护特殊机制,平衡文化传播与技术创新之间的关系。

未来发展与边界

量子计算可能引发新一轮技术革新。加州理工学院团队正在尝试用量子比特模拟六十甲子的周期变化,理论上可使大运推算速度提升万亿倍。但这种超速预测带来的问题已引发关注,欧盟人工智能委员会已着手制定"命理预测使用规范",禁止将算法结果用于就业歧视等领域。

跨学科研究正在拓展应用场景。复旦大学医学团队与软件开发者合作,通过分析10万例命盘数据,发现特定五行配置与过敏体质的关联性达到统计学显著水平(p<0.05)。这种将传统命理与现代医学结合的探索,或将为个性化医疗开辟新路径。

在传统智慧与数字技术的交响中,四柱八字排盘软件既架起了文化传承的桥梁,也投射出现代社会的认知焦虑。当算法开始解读命运密码时,我们更需要建立技术应用的框架,在提升计算精度的同时保持对生命复杂性的敬畏。未来的研究方向或许应该聚焦于:如何在机器学习模型中注入人文关怀,使冰冷的数据计算回归温暖的生命洞察。