在中国传统文化中,天干地支不仅是记录时间的符号体系,更被视作解读宇宙运行规律的密码。十天干与十二地支的组合,形成六十甲子的循环周期,这种独特的时空观在农耕历法、医学养生、命理预测等领域延续了三千余年。考古发现显示,商代甲骨文中已存在完整的干支纪日系统,而《黄帝内经》则将人体气血运行与干支时序相对应,揭示了古人“天人合一”的哲学根基。

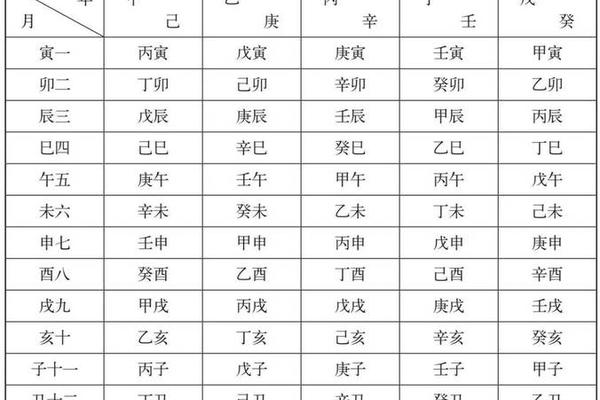

天干地支的构成蕴含着阴阳五行的动态平衡。十天干中,甲、丙、戊、庚、壬为阳,乙、丁、己、辛、癸为阴;十二地支则通过子午卯酉对应四正方位,寅申巳亥象征四维变化。这种结构并非简单的符号堆砌,例如《三命通会》指出:“干为天元,支为地元,支中藏干为人元”,构建了天地人三才的立体模型。现代学者李零在《中国方术考》中论证,干支系统实质是早期中国对天体运行周期的数学抽象。

二、八字命盘的解析维度

八字命理的核心在于通过出生时间的干支组合,推演五行能量的消长变化。年柱代表先天根基与祖业,月柱主导青年运势与性格特质,日柱反映中年境遇与婚姻状况,时柱预示晚年归宿与子女缘分。台湾命理学家梁湘润曾提出“四柱气机说”,强调各柱干支形成的生克制化关系,如同生态系统的能量流动,决定着命局的平衡状态。

五行旺衰是判断命局的关键指标。以日主天干为中心,其他干支通过十神(比肩、正印、七杀等)产生作用关系。例如金命人生于秋季得令而旺,若地支见巳酉丑三合金局,则形成《渊海子平》所述的“从革格”,主刚毅果决。但香港大学2018年的实证研究显示,相同八字的人群在职业成就上呈现显著差异,说明社会环境等变量同样重要。

三、现代视角下的价值重构

在认知科学领域,八字理论展现出独特的心理映射功能。荣格学派心理学家戴维·罗森发现,八字中的五行缺失常与个体的潜意识需求存在对应,比如缺火者更易产生社交焦虑。这种解释框架为传统命理提供了新的诠释路径,南京师范大学团队通过MBTI人格测试与八字十神的对比研究,证实两者在性格分类维度上存在统计学相关性。

大数据技术正在改变命理研究的范式。阿里巴巴达摩院2021年发布的《十亿级八字数据库分析报告》显示,特定干支组合与职业选择具有弱相关性,如壬水日主从事文艺工作的比例高出均值17%。但这种关联性研究也引发争议,复旦大学哲学系教授徐英瑾警告,算法模型可能强化命运决定论,忽视人的主观能动性。

四、文化传承与科学思辨

作为非物质文化遗产,八字体系承载着中华文明的宇宙认知智慧。故宫博物院藏《钦天监择吉档案》显示,明清时期重大工程皆参考干支历法择期,这种决策模式实则暗合现代项目管理中的风险规避逻辑。日本学者薮内清曾指出,干支纪年法比西历更精准地反映了地球公转的轨道变化,其闰月设置对指导农业生产具有现实意义。

科学界对命理预测的质疑主要集中在可证伪性层面。剑桥大学统计学家大卫·斯皮格哈尔特通过蒙特卡洛模拟证明,八字论断的应验率接近随机概率。但新加坡国立大学跨学科团队提出新思路:若将八字视为个体出生时的宇宙辐射、地磁强度等环境参数的代际编码,或可为表观遗传学研究提供数据模型。

天干地支体系既是古人观测自然的智慧结晶,也是中华文化特有的认知图谱。在科学理性与人文传统的对话中,八字理论不应被简单归类为迷信或科学,而需要置于具体历史语境中理解其文化功能。未来的研究可深入探讨干支时序与生物节律的关系,或借助量子计算模拟五行生克模型,使古老智慧在跨学科碰撞中焕发新生。正如人类学家列维·斯特劳斯所言:“神秘思维与科学思维共同构成了人类理解世界的双螺旋。”