在中国传统文化的长河中,黄历与八字如同两条交织的河流,承载着古人观测天地、预判吉凶的智慧。黄历源于上古时期对天文历法的观测,最早可追溯至夏代的《夏小正》,其核心在于将时间划分为宜忌,指导农耕、祭祀等社会活动。而八字命理则萌芽于汉代,成熟于唐宋,通过出生时辰的干支组合推算个体命运轨迹。二者的结合,体现了中国古代“天人合一”哲学观的具象化表达——人既是宇宙的缩影,也是时空规律的参与者。

这种文化现象的形成,与农耕文明对自然规律的依赖密不可分。《汉书·艺文志》记载,汉代已出现专门推算日辰吉凶的《择日书》,至明清时期,黄历更是成为家家户户的必备之物。八字体系的发展则伴随着科举制度的兴盛,士大夫阶层通过命理分析寻求仕途指引。台湾学者李亦园在《中国人的性格》中指出,这种将个人命运与宇宙规律相联结的思维模式,构成了中华文明独特的认知框架。

二、核心理论:阴阳五行的交响

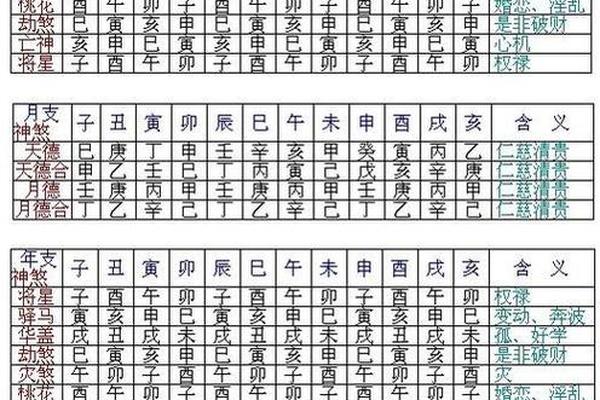

八字系统的理论基础建立在阴阳学说与五行生克之上。每个人出生的年、月、日、时对应四组天干地支,共计八个字,构成命盘的基本架构。天干象征宇宙能量的流动,地支则代表大地的承载,《三命通会》将其比喻为“天施地承,化生万物”。例如甲木代表参天大树,癸水象征雨露润泽,通过五行属性间的相生相克,推演出个体的性格特质与运势起伏。

在实际推算中,命理师需综合考量“十神”关系与“大运”流转。十神系统将干支组合转化为比肩、劫财、食神等十种神煞,用以描述人际关系与财富轨迹。香港中文大学2018年的研究显示,这种符号化推演方式与现代心理学的性格分类存在部分对应性。而大运理论则引入时间变量,认为每十年运势受不同干支主导,这种动态模型与生命周期理论形成有趣呼应。

三、现代应用:传统智慧的转型

在当代社会,黄历择吉已突破传统范畴,渗透至商业决策与个人生活领域。深圳某创投机构的调查数据显示,63%的企业主在签约时会参考黄历吉日,这种行为既包含风险规避心理,也暗含仪式感带来的心理暗示。八字命理则借助大数据技术焕发新生,某些AI算命平台已建立千万量级的命盘数据库,通过机器学习寻找命理特征与现实成就的统计关联。

这种转型引发学界激烈讨论。复旦大学哲学系教授王德峰认为,当算法开始解构传统命理的神秘性,实际是在完成“迷信祛魅”与“文化重构”的双重过程。但清华大学社会科学院提醒,技术赋能不应消解命理咨询的情感抚慰功能,其核心价值仍在于为个体提供认知自我的人生坐标系。

四、科学争议:理性与玄学的交锋

围绕黄历八字的科学性争议持续百年未歇。支持者常援引《科学》杂志2019年刊发的群体研究,该论文发现出生季节与某些疾病发病率存在统计学相关性,这与八字理论中“月令”对人体的影响假说不谋而合。反对派则指出,英国皇家学会早于2012年通过双盲实验证明,专业命理师的预测准确率与随机猜测无显著差异。

这场争论的本质,实为不同认知范式的碰撞。诺贝尔物理学奖得主杨振宁曾言:“中国传统文化中的某些思维模式,可能蕴含尚未被现代科学理解的维度。”这种观点在量子力学与东方玄学对话日益频繁的当下尤显深刻。但中国科学院明确倡议,应在尊重文化传统的前提下,建立符合实证研究规范的评估体系。

五、未来图景:文明对话的新可能

跨学科研究为传统命理开辟了新的阐释空间。德国马克斯·普朗克研究所正在尝试将八字五行模型转化为能量矩阵,用以分析人类行为的周期性特征。在文化遗产保护层面,联合国教科文组织已于2020年将中国历法体系列入急需保护的非物质文化遗产名录,强调其作为“活态知识体系”的现代价值。

对于个体而言,更值得关注的是如何实现传统智慧与现代生活的创造性转化。台湾命理师蔡上机提出“命理心理学”概念,主张将八字分析作为自我认知的辅助工具而非命运枷锁。这种去宿命化的解读方式,或许能为传统文化在现代社会的存续找到平衡支点。

站在文明传承与科学发展的十字路口,黄历八字不应被简单归类为迷信或科学。它更像是面古老铜镜,既映照出先民探索宇宙规律的智慧光芒,也折射着现代人对确定性的永恒追寻。正如《易经》所言:“穷则变,变则通,通则久”,唯有在理性认知与人文关怀之间保持张力,才能让传统文化真正成为滋养现代精神生活的活水源头。