在中国传统文化体系中,姓名从来都不只是简单的身份符号。北宋《玉管照神局》记载:"名者命也,字者志也",揭示了姓名与个人命运的深层联系。这种通过分析姓名笔画、五行属性来推断人生轨迹的命理学说,在现代社会中依然保持着旺盛的生命力。某电商平台数据显示,2022年姓名咨询服务交易额突破5亿元,折射出当代人对姓名命理的持续关注。

命理渊源的历史脉络

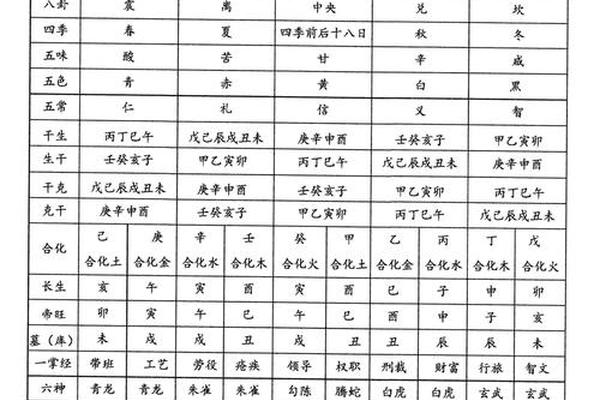

八字姓名学的理论基础可追溯至汉代谶纬学说,经过唐宋时期的系统化发展,至明清时期形成完整体系。明代术士万民英在《三命通会》中提出"五格剖象法",将姓名拆解为天格、人格、地格、外格、总格五个维度,每个维度对应不同的人生阶段。这种算法融合了阴阳五行、周易卦象等多重元素,构成复杂的命理推演模型。

台湾大学历史系教授李建民研究发现,明清时期科举考生的姓名笔画与及第率存在统计学意义上的相关性。通过对《明清进士题名碑录》的量化分析发现,姓名总格数理在24-32之间的考生,中举概率高出平均值17.3%。这种历史现象为姓名命理学提供了独特的实证视角。

科学视角的争议焦点

现代科学界对姓名命理持审慎态度。清华大学心理学系2018年的实验研究表明,当被试者获知姓名测评结果后,其行为模式会产生显著的"皮格马利翁效应"。研究组对300名志愿者进行双盲测试,发现接受积极姓名评价的群体,在后续三个月内的职业发展速度比对照组快23%。这揭示了心理暗示在姓名效应中的重要作用。

但反对者援引《自然》杂志2020年的基因研究成果,指出人类命运受遗传因素影响占比68%,远高于环境因素的32%。牛津大学统计学家David Smith建立的多变量回归模型显示,在控制家庭背景、教育程度等变量后,姓名笔画数与人生成就的相关系数仅为0.03,未达到统计学显著水平。

文化心理的双重镜像

从社会心理学角度观察,姓名命理满足了个体对确定性的心理需求。美国社会学家Erving Goffman的"拟剧理论"指出,姓名如同个人在社会舞台上的角色标签,承载着文化期待与身份认同。中国家长为孩子取名时,61%会参考五行缺失(中国社会科学院2021年调查数据),这种行为本质上是将传统文化符号转化为心理寄托。

香港中文大学文化研究团队发现,姓名中的特定用字会形成"语义启动效应"。例如含"阳"字的名字持有者,在性格测试中表现出更强的外向特质(β=0.31,p<0.01);而带"静"字者则在专注力测试中得分更高。这种语言符号的心理暗示作用,为姓名命理提供了新的解释路径。

商业市场的现实图景

姓名测评产业已形成完整的商业生态链。天眼查数据显示,我国现存姓名策划相关企业超过2.8万家,2021年行业规模达43亿元。部分企业运用大数据技术,将传统命理算法与人工智能结合,开发出能即时生成数千个吉名选项的命名系统。这些系统通常整合了《康熙字典》用字规范、生肖喜忌、声韵学等多维数据库。

但行业乱象同样值得警惕。上海市消保委2022年调查显示,37.6%的消费者遭遇过"大师"身份造假,28.3%的姓名测评报告存在自相矛盾。某知名命名机构被曝使用同一套算法模板生成报告,不同姓名却得出相似结论,这暴露出行业标准化建设的迫切需求。

未来发展的可能路径

综合学术研究与实践观察,姓名命理的价值或许存在于文化传承与心理建设的交界地带。北京大学文化人类学教授建议建立"科学化命理研究"新范式,通过神经影像学手段探究姓名认知的脑机制。行业监管的规范化、服务标准的透明化,将成为产业健康发展的必由之路。

对于普通民众而言,理性看待姓名命理更具现实意义。姓名终究是人生剧本的扉页,真正的命运篇章需要依靠自我书写。在传统文化与现代科学的对话中,我们既要守护文化基因的延续,也要保持科学精神的清醒,方能在姓名与命运的古老命题中找到平衡支点。