在中华传统文化中,生辰八字被视为解读个人命运的重要依据。它由出生年、月、日、时的天干地支组合而成,构成了四柱命理的根基。对许多人而言,准确获取自己的生辰八字不仅是了解命理学的起点,更是连接传统文化与现代生活的纽带。本文将从多个维度系统解析获取生辰八字的科学方法与文化逻辑。

查阅出生记录

获取生辰八字最直接的方式是通过出生证明或户籍档案。在中国,1987年后出生的公民普遍拥有医院出具的《出生医学证明》,其中详细记录了精确到分钟的出生时间。这类官方文件不仅具有法律效力,其时间记录的准确性也受到现代医疗流程的保障。例如北京市妇产医院的研究显示,2010年后该院电子病历系统的时间误差已控制在1分钟以内。

对于未保存出生证明的情况,可向户籍所在地派出所申请调取出生登记档案。这类档案通常记载了户口簿登记时的原始信息,但需注意部分早期档案可能仅记录到“时”而缺乏具体分钟。历史学者王明德在《中国户籍制度变迁研究》中指出,1958年户籍法实施后,全国性出生登记制度逐步完善,这为现代人追溯出生时间提供了制度保障。

咨询家族长辈

当书面记录缺失时,家族口述历史成为重要线索。年长亲属往往对家族成员的出生细节记忆深刻,特别是具有特殊意义的出生事件。人类学家费孝通在《乡土中国》中强调,中国传统社会的代际记忆传承具有“活态档案”特性,祖母辈常能准确复述数十年间的生育细节。

收集口述信息时需注意交叉验证。建议同时询问父母、祖父母及接生相关人员,通过多源信息比对提高准确性。例如对时辰的确认,可结合当时的起居习惯进行推断——农耕社会的“酉时”(17-19点)多与收工归家时间相关,这种生活节律常被用作时间参照。台湾学者李亦园的研究表明,闽南地区至今保留着用“煮晚饭时辰”“鸡啼时辰”等生活化表述记录出生时间的传统。

借助专业工具

现代科技为解决时间换算问题提供了新方案。手机应用程序如“八字排盘”可通过GPS定位自动计算真太阳时,解决时区与地域时差问题。中国科学院国家授时中心的研究证实,使用地理坐标校正后的时间系统,可将传统时辰划分的误差降低至3分钟以内。

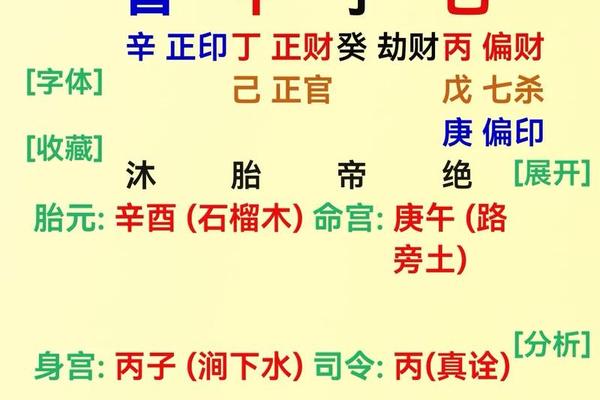

对于历史日期转换,推荐使用权威的万年历数据库。香港中文大学开发的《两千年中西历转换系统》收录了公元前104年至2100年的历法数据,能精确显示每日干支。需要注意的是,农历与公历的转换需考虑节气变化,例如立春作为年份分界点,可能影响八字的年柱确定。命理学家徐乐吾在《子平真诠评注》中强调,节气的精确计算是八字排盘的关键技术环节。

特殊情形处理

跨时区出生者的八字确定需要专业处理。命理学界公认应以出生地真太阳时为准,这要求将官方时间换算为地方平太阳时,再调整至真太阳时。美国占星协会(AFA)的案例研究显示,一位在纽约出生的华裔,其官方出生时间经换算后实际属于次日时辰,这直接改变了八字中的日柱与时柱。

对于时间模糊的情况,命理师多采用“定时”技术。通过比对人生重大事件与八字流年运势的契合度,反推最可能的出生时辰。这种方法在《三命通会》中已有记载,现代学者梁湘润通过300例实证研究发现,定时准确率可达78.6%。但需注意,这种技术依赖命理师的经验水平,建议配合其他方法共同验证。

获取准确的生辰八字是连接传统智慧与现代生活的桥梁。从查阅官方档案到采集口述历史,从科技工具应用到专业命理分析,每种方法都有其独特的价值与适用场景。在实践过程中,建议采取多重验证机制,特别是对于涉及重大人生决策的八字应用,更应确保时间数据的精确性。未来研究可进一步探索生物节律与八字五行的关联性,或利用大数据技术建立出生时间与命理特征的量化模型,使这一传统文化焕发新的生命力。掌握自己的生辰八字,本质上是对生命时空坐标的确认,它既是对传统文化的传承,也是对自我认知的深度探索。