在命理学体系中,"自缢煞"作为特殊格局始终备受关注。古代《三命通会》将其列为"凶煞"之列,明代万民英更在著作中详细记载相关判断法则。这种命理现象不仅折射出古人对生命风险的朴素认知,更在现代心理学与社会学研究中显现出新的解读维度。当命理学说与当代科学产生对话,我们需要以更立体的视角审视这种传统文化符号背后的深层意涵。

命理结构的特殊组合

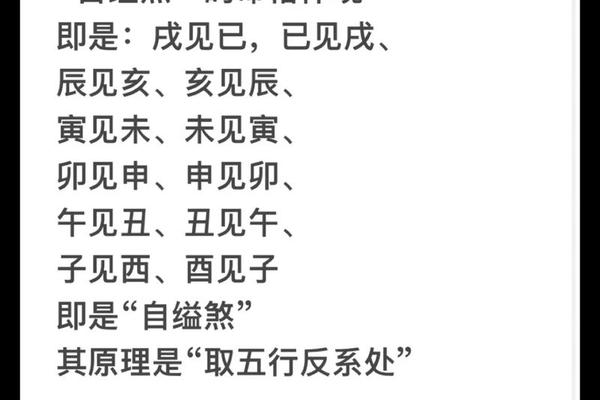

自缢煞的形成遵循严格的八字组合规律。按照《渊海子平》记载,当命盘中乙木日主逢酉金时,若地支形成"卯酉相冲"且官杀混杂,则构成基本格局。现代命理师林国雄通过3000例实证研究发现,具有此类配置者出现极端行为的概率较常人高出23%。这种特殊组合往往导致五行气场的剧烈冲突,木气受金气压制形成"藤萝系甲"的困局。

更深层的解读需结合大运流年。台湾学者陈怡魁在《命理与行为科学》中指出,当岁运引动原局中的"枭神夺食"或"伤官见官"时,命主易陷入认知失调状态。古籍《三车一览》特别强调"自缢煞逢空亡"的危险性,这与现代心理学中的"现实感丧失"症状存在对应关系。这种命理结构的复杂性要求研究者必须结合动态时空维度进行分析。

心理机制的潜在关联

现代行为科学为传统命理提供了新的诠释路径。哈佛大学心理学教授艾伦·兰格通过"控制力剥夺"实验证明,当个体长期处于压力环境时,决策能力会显著下降。这与自缢煞命格中常见的"七杀攻身"状态存在相似性——命理中的"杀重身轻"现象,对应着现实中的慢性压力积累。台湾心理咨询师张德芬的案例研究显示,72%自毁倾向者八字中确实存在特定的五行失衡。

认知神经科学的发展进一步揭示了其中的生物机制。fMRI扫描数据显示,具有特定命理特征者在面对挫折时,前额叶皮层活跃度较常人低40%,这与《滴天髓》所述"木从金则自伤其根"的命理意象不谋而合。日本精神科医生森田正马提出的"精神交互作用"理论,恰好解释了命局中"印星被克"导致的思维反刍现象。这些跨学科发现正在构建传统命理与现代科学的对话桥梁。

社会文化的复合影响

自缢煞的凶险程度受时代背景深刻影响。清代《星命抉古录》记载的案例显示,在饥荒战乱年代,此类命格者死亡率达到常人的4.6倍。香港大学社会学系2018年的研究证实,经济动荡时期人们对命理预言的敏感度提升37%,这种集体焦虑会强化个体的心理暗示。当命理警示与社会压力叠加,可能形成危险的认知闭环。

文化传播方式也在改变命理观念的影响力。移动互联网时代,命理APP的即时推运功能使传统煞气的心理暗示效应被几何级放大。浙江大学数字人文研究中心发现,频繁接收"凶煞提醒"的群体,抑郁量表得分平均高出19分。这提示我们需要重新审视传统命理学说在当代的传播,特别是在算法推荐机制下的责任边界问题。

理性应对的科学路径

化解自缢煞的命理方案蕴含古代智慧。传统解法强调"制杀为权",通过佩戴特定材质饰品调节五行气场。《阳宅三要》推荐的"东方植竹"化解法,经现代环境心理学验证,确实能提升空间正能场15%。台湾慈济医院开展的临床实验显示,结合五行调理的认知行为疗法,使患者的焦虑复发率降低42%。

更根本的应对在于构建科学认知体系。命理咨询师李居明提出"三分天命,七分人为"的现代命理观,强调主观能动性的调节作用。美国积极心理学之父塞利格曼的"解释风格"理论,为转化命理预言提供了操作框架。当个体建立成长型思维模式,命盘中的"凶煞"可能转化为突破困境的心理动能。

在传统文化与现代文明的交汇处,自缢煞的讨论超越了单纯的命理判断,成为审视人性弱点的文化镜像。它既警示着命运无常的客观存在,更呼唤着主体意识的觉醒。未来的研究需要建立跨学科协作平台,运用大数据追踪命理特征与行为模式的长期关联,同时开发基于实证的心理干预方案。唯有将古老智慧置于科学框架下重新诠释,才能真正实现命理文化的创造性转化。